8月27日(日)に「第208回アニメスタイルイベント 沓名健一の作画語り 2023年夏」を開催します。出演は沓名健一さん、ちなさん、小黒編集長。ちなさんは『エロマンガ先生』『ヤマノススメ Next Summit』をはじめ、様々な作品で活躍するアニメーターで、アニメスタイルイベントはこれが初出演となります。

トークの内容はマニアックな作画語りです。新刊「作画マニアが語るアニメ作画史 2000~2019」で話題になる「WEB系、ポストWEB系、その次の世代」について、そして「素朴系」について、さらに突っ込んで語る予定です。また、ちなさんのプロフィールや自身の作画史についても話していただきます。

会場では「作画マニアが語るアニメ作画史 2000~2019」「磯光雄 ANIMATION WORKS preproduction」を販売。また、「作画マニアが語るアニメ作画史 2000~2019」をお持ちになった全員に、沓名さんがサインを入れてくれます。コミケやAmazonで購入された分でもサインを入れてくれます。欲しい方がいらしたら、小黒もサインをするそうです。

会場はLOFT/PLUS ONE。チケットは8月9日(水)18時から発売。購入方法については、以下の「チケット関係リンク」をご覧になってください。

今回のイベントも配信を予定しています。配信するのはメインパートのみです。配信はリアルタイムでLOFT CHANNELでツイキャス配信を行い、ツイキャスのアーカイブ配信の後、アニメスタイルチャンネルで配信します。なお、ツイキャス配信には「投げ銭」と呼ばれるシステムがあります。「投げ銭」による収益は出演者、アニメスタイル編集部にも配分されます。アニメスタイルチャンネルの配信はチャンネルの会員の方が視聴できます。

■関連リンク

【アニメスタイルの新刊】沓名健一のマニアック作画語りが書籍に!「作画マニアが語るアニメ作画史 2000~2019」発売!!

http://animestyle.jp/news/2023/08/04/24886/

■チケット関係リンク

LOFT https://www.loft-prj.co.jp/schedule/plusone/259463

会場チケット https://t.livepocket.jp/e/wwg79

配信チケット https://twitcasting.tv/loftplusone/shopcart/253045

|

第208回アニメスタイルイベント | |

開催日 |

2023年8月27日(日) |

会場 |

LOFT/PLUS ONE | 出演 |

沓名健一、ちな、小黒祐一郎 |

チケット |

会場での観覧+ツイキャス配信/前売 1,500円、当日 1,800円(税込・飲食代別)

|

■アニメスタイルのトークイベントについて

アニメスタイル編集部が開催する一連のトークイベントは、イベンターによるショーアップされたものとは異なり、クリエイターのお話、あるいはファントークをメインとする、非常にシンプルなものです。出演者のほとんどは人前で喋ることに慣れていませんし、進行や構成についても至らないところがあるかもしれません。その点は、あらかじめお断りしておきます。

アニメ様の『タイトル未定』

405 アニメ様日記 2023年2月26日(日)

入院前日。入院の準備を進める。無印良品でピルケースを買ったり。夕方から「入院前に行きたい店に行っておこう」シリーズのクライマックスで、吉松さんと駒込の「もつ焼 高賢」に。ワイフも行く予定で予約を入れていたのだが、彼女は体調がいまひとつで自宅で待機することに。ワイフは「最後の晩餐なのに行けないのが残念」と言っていた。そういう意味で言っているのは分かるけど、縁起でもないなあ。「もつ焼 高賢」で色々といただいた後、「猫本山」でたいにゃきを買って食べる。ワイフのお土産に「にゃーむくーへん 白猫抹茶味」を買う。

話は前後するけど、午前中の散歩では『スカイ・クロラ』と「紅い眼鏡」のサントラを聴いた。作業をしながら「紅い眼鏡」をAmazon prime videoで視聴。「紅い眼鏡」は21世紀になってからは、5年に一度くらいのペースで観返しているはず。配信の画質はよくないのだけど、大きな画面で観ると、それが味わいに思える。まるで戦前の映画を観ているようだ。内容は詰まっていて、今の押井さんが撮ったら、半分の内容(半分の脚本)で90分くらいの長さにまとめるのではないかしら。押井さんの熱意も感じられた。当時はそんな感想は抱かなかったはず。

2023年2月27日(月)

『サザエさん ひな祭り1時間スペシャル』は前半が30分の長編「大好き、ひな祭り」。日常を舞台にした話で、イベント性はあまりない。展開がゆったりしているのが、普段と違う点かな。後半は通常の構成の3本立てで「カツオ銀幕デビュー」「風雅なご趣味」「わが子と遊べば」。先週のBパート「姉さん、噂の女」、Cパート「磯野家は五つ星」が『サザエさん』を総括するような内容だったのは、実はそれらの脚本がスペシャルでの放映を前提にしたものであり、結果的に通常枠での放映になったのではないかと妄想する。

入院1日目。午前中は入院の準備と仕事関係のメール。事務所で1週間分の録画予約をする。入院前の最後の食事は「いきなり!ステーキ」でサーロイン300グラムとハイボール。ライスは少し。今回はワイフも一緒だった。もしも、これからの自分の人生で入院や手術が当たり前のことになるのなら「あの時は手術の前に頑張って、色々と食べに行ったなあ」と思うのだろうなあ。いや、そうならないほうがいいんだけど。

14時に病院Bに到着。患者サポートセンターで説明を聞く。レントゲンと歯の検査。病室に入ったのが15時くらい。その後、エコー検査。更に話を聞くと、集中治療室から出られるまで時間がかかるとか、手術時には荷物を部屋に置いておけないとか、新情報がどっさり。病院内のセブンイレブンでT字帯などを購入。その後は仕事関係のメールを書きまくる。消灯は21時だけど、22時までメールを書いていた。

2023年2月28日(火)

入院2日目。午前中はメールなど。「アニメスタイル017」の描きおろしイラストのためのラフを描いたり。手術は昼の予定だったが、諸般の事情でスタートが遅れる。病室から手術室までの移動にワイフが付き添ってくれた。付き添っているワイフがやたらと楽しそうだったが、後で聞いたら楽しかったのではなく、緊張していたのだそうだ。手術が始まる前はシチュエーションがショッカーで改造手術を受けるみたいだとか、手術室の機材のデザインが洗練されていてSFアニメみたいだとか思ったり。つまり、自分の手術なのに、どこか他人事のように感じていた。麻酔を打たれたら、電灯が消えるようにストンと意識がなくなる。目が覚めたのは19時か19時半。ワイフがペッドの脇にいた。身体も頭もぼんやりしている。ワイフが色々と話をしてくれたが、少ししか頭に入らない。手術そのものは上手くいったらしい。

2023年3月1日(水)

入院3日目。午前中は集中治療室。頭がすっきりしているのに読む本もないし、スマホもないので退屈だった。午前11時半に病室に戻る。メールを数本。点滴スタンドを持ってトイレまで歩くが、かなりしんどい。本を読む気も起きず、なるべく寝るようにした。昼飯は重湯を含めた流動食。ブドウジュースが旨かった。晩飯はお粥が中心の献立。

2023年3月2日(木)

入院4日目。1日夜から2日朝にかけて同じ夢を何度も見た。編集作業中の「アニメスタイル017」のことで悩んでいる夢で、同じ内容を別バージョンで何度も見た。新しく入ってくる情報が少ないので、同じ夢を何度も見てしまうのだろうなあ。点滴が取れる。痛み止めを注入する管、血抜きの管が抜けた。試しに10メートルくらい歩いてみた。しんどい。

Kindleでマンガを読み始める。「天幕のジャードゥーガル」1巻、2巻。「地獄楽」1巻から13巻。「MIX」1巻から7巻。「地獄楽」はキャラクターに魅力があったし、話も悪くない。満足。「MIX」は読んでいる間、幸せだった。

2023年3月3日(金)

入院5日目。2日夜から3日朝にかけて色んなイメージのコラージュみたいな夢が延々と続いた。マンガで読んだ内容の夢を見たわけではないけれど、マンガを読んで色んな情報が頭に入ったため、夢の内容が変わったのだろう。堺三保さんから、お願いしていたお勧めマンガのリストがSNS経由で届いた。「完結している作品で面白いもの」を基準に選んでもらった。「MIX」を最新20巻まで読んでから、堺さんのリストにあった「ゆりあ先生の赤い糸」1巻から読み始める。

2023年3月4日(土)

入院6日目。深夜に目が覚めて「ゆりあ先生の赤い糸」の続きを読み始めて、最終巻まで読む。これはいいマンガだった。その後は堺さんお勧めの「大砲とスタンプ」「さんかく窓の外側は夜」「青の花 器の森」等を読む。明け方、今後の仕事のやり方について考えた。それは自分の生活パターンについて考えることでもある。これから無理ができなくなるけど、どうするのか、という話。病院内のセブンイレブンに「Pen」の「シン・仮面ライダー」特集があったので購入して、ざっと目を通す。悪くない特集だと思った。歯科に呼ばれて検査。問題なし。kindleで「傘寿まり子」1巻を読む。面白い。面白いけど、これって16巻もあるの? 病室でできる範囲で取材の予習を始める。

退院後の毎日のタイムスケジュールを組んでみる。「自分の作業量を減らして、尚かつ、トータルでの成果を減らさない」が目標なのに、組んでいるうちに「いかに自分の作業量を増やすか」が目標になっていた。ダメじゃん。

★本文抜粋・4(2006年の一部)

小黒 『のび太の恐竜』を『のび恐』って言うんだ。

沓名 そうです(笑)。『のび恐』はキャラクターと声優をリファインした1発目の劇場映画で、作画監督が小西賢一さん、監督は渡辺歩さんでした。中盤で森久司さんが恐竜のバトルシーンを描いてるんですけど、そのヤバさに痺れた人が沢山いましたね。僕らの世代も『SAMURAI 7 』の頃から注目し始めていましたから、森さんのシーンを観てテンションが上がりましたね。他には牧原亮太郎さんが原画をやっています。

会場の関係者 佐々木政勝さんもあります。

小黒 宮沢康紀さんの謎の作画とかね。

沓名 そうだ、宮沢さんもいました。佐々木政勝の爆発が明確に観られるのが、この『のび恐』なんですよね。ミサイルが谷の間を飛んでいくところで爆発がクルッと綺麗に回るんですけど、「吉成さんの爆発が複雑すぎて理解できないよ」という人は、この佐々木さんの爆発を観ると、理解する足がかりになると思います。構造が少しシンプル化されて描かれています。僕もこれを観て大変勉強させてもらいました。

小黒 一応説明しておくと、それまでの『ドラえもん』や藤子アニメは、線をシンプルにして描きやすくしていたんだよ。

沓名 そうですね。

小黒 ここから物凄くハンドメイド感が強い、「手で描いてますよ!」ということを異様に強調するラインになった。小西さんがやった『のび太と恐竜』だけかなと思ったら、その後もそういう 感じが残り続けていくのね。

★本文抜粋・3(2005年の一部)

沓名 というわけで『BECK』の現場にりょーちもと林祐己君、 僕がちょっとだけ参加する。小林治さんのスタンスもあって「外から巧い人を入れちゃおうよ」というノリで現場に入れてくれたんです。

小黒 治さんはフットワークが軽いからね。

沓名 掲示板があれば書き込んで「原画やんない?」と声をかける。治さんは「ちょっと明日、飯行こう」というぐらいのフランクさで、素人を現場に引きこみました。りょーちもと林君は東京近郊にいたので『BECK』にがっつり参加して勉強していた。僕はまだ名古屋の大学生だったので、休みを利用して東京に来ている間にちょこっと原画を手伝ったんです。それがWEB系の始まりなんですね。

小黒 WEB系アニメーターの特徴としては、まずは「動きが巧い」。

沓名 デジタルで動きを作るというのは、クイックチェッカーで常に結果を確認しながら動きを作っていくようなスタイルなの で、動きは巧いですが原画枚数も多い。アニメ業界のルールにもあまり詳しくなくて、勝手に描いたりするので、ちょっと作監を載せづらいなど、弊害もあるんですけど、総じて動きは巧いという感じでした。

★本文抜粋・2(2000年の一部)

沓名 『人狼』の前後で、技術的に大きな影響を与えたと思われるのが『フリクリ』(OVA・2000年)なんです。

小黒 そうなんだね。

沓名 『フリクリ』で特筆すべきなのは、『人狼』のスタイルを取り入れた平松禎史さんの描くキャラクターですよね。『彼氏彼女の事情』(TV・1998年)を観て、平松スタイルのイメージがなんとなく見えてきてはいたんです。『人狼』にどのタイミングで参加していたか、僕は分からないんですが。

小黒 『人狼』は『彼氏彼女の事情』の後だろうね。

【注】右の発言は小黒の事実誤認である。「この人に話を聞きたい」第四十八回(アニメージュ2002年 月号)で、平松禎史自身が『人狼』と『彼氏彼女の事情』は制作が同時期であり、『彼氏彼女の事情』のシワの処理は『人狼』を参考にしていると語っている。また、『彼氏彼女の事情』のデザインは『七つの海のティコ』(TV・1994年)の森川聡子の影響も濃いともコメントしている。

沓名 そうでしたか。『カレカノ』のデザインを手がけた平松さんが、それをさらにアップデートさせたのが『フリクリ』です。平松さんの色気のある画は、リアル系と美少女系の中間地点ですね。絵柄的には萌えとしても成立するようなスタイル。

小黒 一応、ツッコミを入れると『フリクリ』のキャラクターデザインは貞本義行さんで、平松さんは各話の作監なんだけど、1話を始めとした担当話数で示した作画美意識が非常に重要である、ということですね。

沓名 確かにキャラデザインは貞本さんでしたね! ついつい平松キャラデザインの作品だと思い込んでいました。でも、1話で提示された平松テイストは、作品全体にも反映されていると思います。鶴巻和哉監督がどの程度コントロールしていたのかは分からないですが、目の中の処理に特徴があります。彩色ツールのAnimoで鉛筆のタッチが見えるようにするスタイルが出てきていますね。平松さんの影響を受けた絵描きが、この後大量に出てくることになります。自分もその一人ですね。

★本文抜粋・1(2000年の一部)

小黒 20年前と言えば『人狼 JIN-ROH』(劇場・2000年)が世に出たわけですけども、作画史的にはどんな位置づけになるんですか。

沓名 『人狼』は、うつのみやさんや磯さんから始まった「リアル作画」の集大成と思われがちですが、実はそうではないんですよね。リアルな描き方にも色々な流派がありますが、『人狼』は綺麗に動かすタイプのリアルですね。うつのみやさんや大平さん、橋本晋治さんがやっていた方向とはまた違っている。『人狼』以前の作品だと、押井守さんの『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』(劇場・1995年)が該当するのかな。リアルの追求という意味では、『攻殻』には詰めきれていない部分がありましたが、『人狼』では一片の隙もないぐらいちゃんとやりきっていた。

それと、シワの描き方ですよね。コテコテと線を入れるのではなく、シルエットを全体で捉えていく。服のシワの盛り上がりを描く時に、服の中に線を入れないでポコッポコッとシルエットを描くやり方ですが、現代では一般化していると言えるぐらい普及していますね。『人狼』のスタイルが、服と布類の描き方に関して与えた影響は、うつのみやさんが首の下に影を落としたのと同じぐらい大きい気がしますね。

小黒 『人狼』は手描き作画の最高峰のひとつですね?

沓名 完全に最高峰です。作画監督が西尾鉄也さんですが、『人狼』以前は「トリッキーな天才アクションアニメーター」と言えるようなスタイルでした。西尾さんの作風が『人狼』から変わったのも、作画史的には面白いポイントですね。

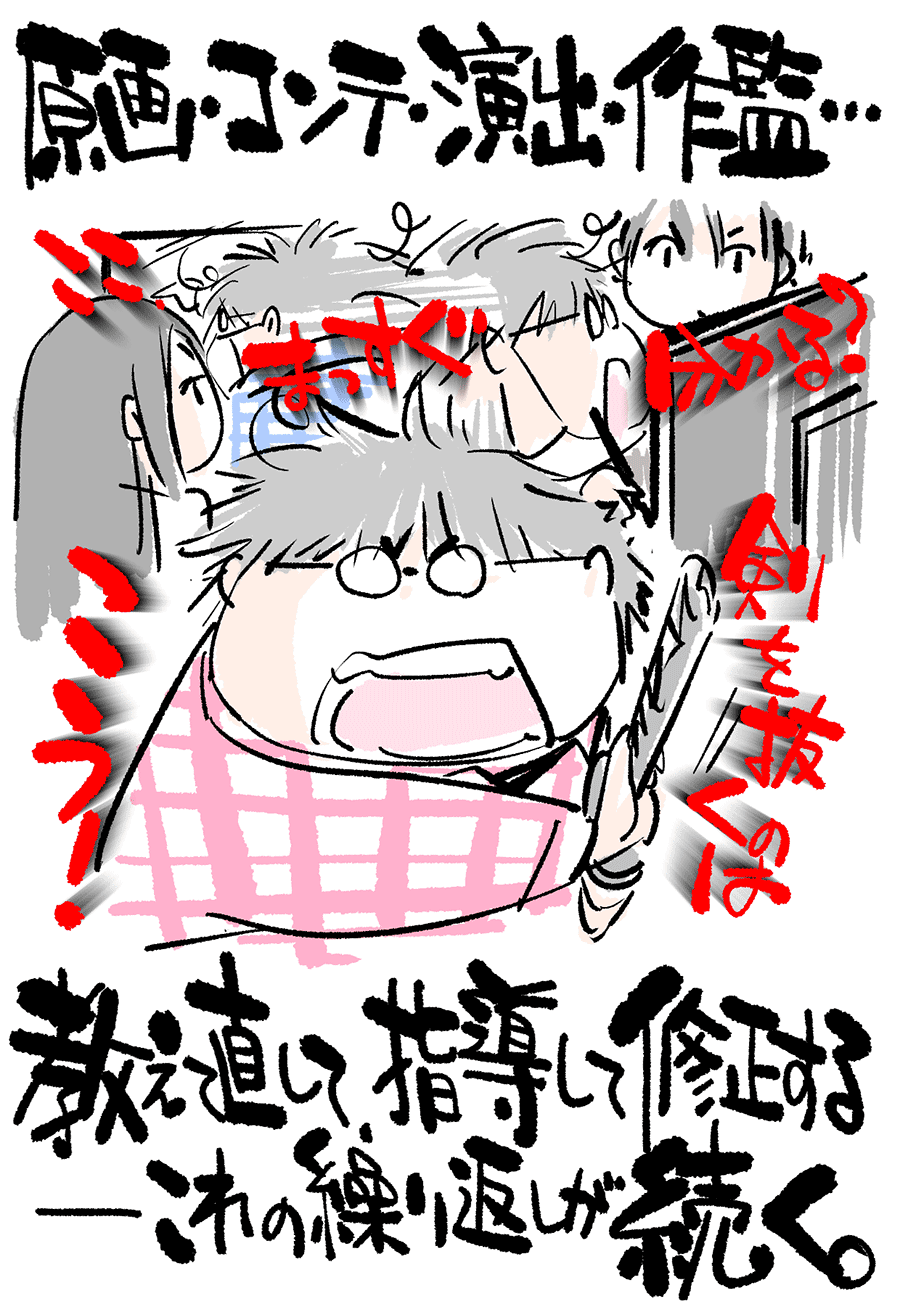

第814回 『いせれべ』の話(6)~背景直し

『いせれべ』第2話は背景(BG)の修正とアクション原画の修正が大変でした(汗)!

これは仕方のないことです。“画が描けなくてもアニメ演出はできる!”“演出は画を描く仕事じゃない!”つまり、

レイアウト・原画の修正程度の画すら己で描けない人をどうアニメ演出として扱うか?

という、昭和から令和の現在までの(業界全体が見て見ぬふりをして惰性で続けている)アニメ演出・監督業のやり方がすでに問題あるからです。

分かり易い話をすると、大塚(康生)さんや小田部(羊一)先生、そして宮崎駿さんがいなければ高畑勲監督作品は生まれていない、ということです。同様に押井守監督作品の黄瀬和哉さんや西尾鉄也さん、その他“アニメーターではない名監督”の作品の陰には常にその女房役になるべく名アニメーターが存在してきたのが日本アニメ史の真実だとも言えます。

未だアニメファンの方々の中にはよく理解されていない場合があるのですが、

演出・監督はアニメーターの誰より画が巧いからなるモノではありません! むしろ現在は“アニメーター出身ではない演出・監督”は、(極々一部の天才を除いて)その修正画の下手さに心底困っている作画監督は数知れず——てのが現状です!

実際、高畑・押井監督ら超大物の“アニメーターじゃない監督”には制作プロデューサーが血眼になってその“画描き役”を探してくれようってものでしょうが、それは今までの監督作品という実績があるからこそ、巧いアニメーターを選ばせてもらえる訳で、実績のない普通の演出・監督はどんなアニメーターに対してでも、至って低姿勢に“お願いして描いていただく”立場にしか成りようがありません。しかも、作品がこれからもドンドン増え続ける中、アニメーターの人数はこれから我々団塊ジュニア世代が抜けていく時代に突入する訳で、これでは各演出にそれぞれ巧い作監がついてくれるなんてあるはずないでしょう。

もちろん、ウチの会社でもそれは例外ではなく、

アニメーター出身じゃない演出・監督がどうやってアニメーターより巧くレイアウト・原画を修正するか? は毎作品の至上命題な訳です!

で、話を最初に戻します。つまり、出来の悪い背景が上がってきたのは、不出来な背景原図を通した演出がいたから。それはつまり、自分の演出指導不足(汗)!

【新文芸坐×アニメスタイル vol. 163】

公開25周年!『劇場版 機動戦艦ナデシコ』

公開25周年を記念して『機動戦艦ナデシコ』の劇場版である『機動戦艦ナデシコ The prince of darkness』を新文芸坐とアニメスタイルの共同企画のプログラムで上映します。

『機動戦艦ナデシコ The prince of darkness』は演出も映像も凝りに凝っており、見応えのある作品です。貴重な35ミリフィルムでの上映となります。

日時は8月10日(木)と8月12日(土)。12日(土)の上映では佐藤竜雄監督のトークを予定しています。聞き手はアニメスタイルの小黒編集長が務めます。また、当日はアニメスタイルが刊行した「機動戦艦ナデシコ画集」の販売も予定しています。

チケットは10日(木)分は8月3日(木)から、12日(土)分は5日(土)から発売開始です。チケットの発売方法については、新文芸坐のサイトで確認してください。

なお、8月10日(木)も12日(土)も、同じ新文芸坐とアニメスタイルの共同企画のプログラムで『マジンガーZ対デビルマン』『マジンガーZ対暗黒大将軍』の上映があります。よろしければこちらもどうぞ。

|

【新文芸坐×アニメスタイル vol. 163】 |

開催日 |

2023年8月10日(木)21時00分~22時20分 |

|

会場 |

新文芸坐 |

|

料金 |

2023年8月10日(木) 一般1500円、各種割引 1100円 |

|

トーク出演 |

佐藤竜雄(監督)、小黒祐一郎(アニメスタイル編集長) |

|

上映タイトル |

『機動戦艦ナデシコ The prince of darkness』(1998/80分/35mm) |

|

備考 |

※トークショーの撮影・録音は禁止 |

●関連サイト

新文芸坐オフィシャルサイト

http://www.shin-bungeiza.com/

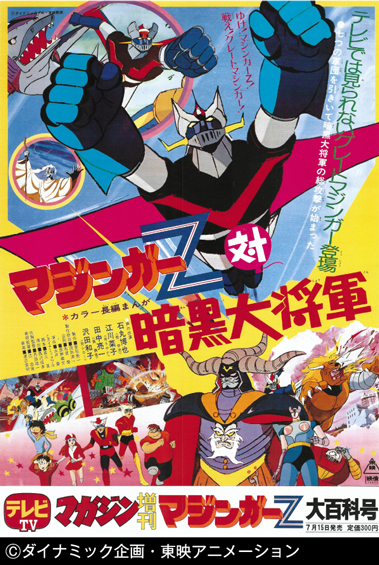

【新文芸坐×アニメスタイル vol. 162】

映画館で出逢うアニメの傑作『マジンガーZ対デビルマン』『マジンガーZ対暗黒大将軍』

『マジンガーZ対デビルマン』と『マジンガーZ対暗黒大将軍』は日本のアニメ史に残るアクションアニメの傑作です。いずれもTVシリーズの人気キャラクターが活躍する劇場アニメーションであり、ドラマも映像も見どころたっぷり。スコープサイズで制作されており、是非とも劇場で観たい作品です。

この2本を新文芸坐とアニメスタイルの共同企画のプログラムで上映します。日時は8月10日(木)と12日(土)。12日(土)の上映ではファン代表として、監督&アニメーターとして活躍する羽原信義さんのトークを予定しています。聞き手はアニメスタイルの小黒編集長が務めます。

チケットは8月10日(木)分は3日(木)から、12日(土)分は5日(土)から発売開始です。チケットの発売方法については、新文芸坐のサイトで確認してください。

なお、8月10日(木)も12日(土)も、同じ新文芸坐とアニメスタイルの共同企画のプログラムで劇場版『機動戦艦ナデシコ』の上映があります。よろしければこちらもどうぞ。

|

【新文芸坐×アニメスタイル vol. 162】 |

開催日 |

2023年8月10日(木)19時10分~20時35分 |

|

会場 |

新文芸坐 |

|

料金 |

2023年8月10日(木) 一般1500円、各種割引 1100円 |

|

トーク出演 |

羽原信義(監督)、小黒祐一郎(アニメスタイル編集長) |

|

上映タイトル |

『マジンガーZ対デビルマン』(1973/43分) |

|

備考 |

※トークショーの撮影・録音は禁止 |

●関連サイト

新文芸坐オフィシャルサイト

http://www.shin-bungeiza.com/

第261回 4つの音 〜青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない〜

腹巻猫です。「リバー、流れないでよ」を観ました。時間ループをあつかった実写劇場作品です。巧みなアイデアと脚本、役者陣の達者な演技に引き込まれて、スクリーンから目が離せなくなる快作でした。上映劇場が少ないようですが、機会があればぜひ。

アニメで時間ループものといえば、『うる星やつら2 ★ビューティフル・ドリーマー★』(1984)という名作があり、2000年代にもTVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』(2009)のエピソード「エンドレスエイト」が話題になりました。SFとしては古くからあるアイデアですが、近年、あつかう作品が増えてきた気がします。

今回は、時間ループのエピソードを描いた作品のひとつ、『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』を取り上げます。

『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』は、2018年10月から12月まで放映されたTVアニメ。鴨志田一によるライトノベルを原作に、監督・増井壮一、アニメーション制作・CloverWorksのスタッフで映像化された。

高校生の梓川咲太は、ある日、図書館内をバニーガール姿で歩いている少女を見て驚く。しかも、少女がそこにいることに誰も気がついていないようなのだ。その少女は咲太と同じ高校の1年先輩で、女優としても活動している桜島麻衣だった。麻衣の話によれば、女優を休業し、周囲の人々が自分のことを忘れていくにつれ、存在も認識されなくなったのだという。麻衣のことを覚えている者が1人もいなくなれば、麻衣は誰にも見えなくなってしまうだろう。咲太は、その現象が思春期特有の心理状態が生み出す不思議な現象=思春期症候群であると考え、大胆な手段で麻衣の存在を取り戻した。その事件以降、咲太は思春期症候群を発症した少女たちとたびたびかかわることになる。

日常に起きる不思議な現象を解決していくSFアニメである。その現象が思春期症候群と名づけられていることが象徴するように、青春ものとしての側面が強い作品だ。少女たちの悩みが解決するとともに、不思議な現象は解消する。そのためには、何かを受け入れたり、あきらめたりして、「成長」という苦いステップを踏む必要がある。物語にただようほろ苦さが、本作独特の味わいになっている。

TVアニメ終了後、2019年に劇場『青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない』が公開された。劇場第2作『青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない』が2023年6月に公開。2023年12月には劇場第3弾の公開が予定されている人気作である。

音楽は、本作で初めてアニメ音楽に挑戦したfox capture planが担当。本作以降の「青ブタ」シリーズ全作品の音楽を手がけている。

fox caputure planは、カワイヒデヒロ(ベース)、井上司(ドラムス)、岸本亮(ピアノ)の3人で2011年に結成されたバンドである。現代版ジャズ・ロックをコンセプトに、オリジナルアルバムのリリース、国内外でのライブ、映像音楽などで、幅広く活動している。

映像音楽では、TVドラマ「カルテット」(2017)、「コンフィデンスマンJP」(2018)、「ブラッシュアップライフ」(2023)などを担当。弦楽四重奏団のドラマをあえてストリングスを入れない編成の音楽で演出した「カルテット」、スパイ映画音楽のようなブラスサウンドを効かせた「コンフィデンスマンJP」、コミカルな人生やり直しドラマを軽妙なサウンドで彩る「ブラッシュアップライフ」など、センスのよい軽快な音楽が印象に残る。アニメでは『ルパン三世 VS. CAT’S・EYE』(2023)で、大谷和夫が手がけたTVアニメ『CAT’S・EYE』の音楽を現代的なサウンドでよみがえらせてくれたのがうれしかった。

本作の音楽は、ジャズ・ロック的な軽快な曲もあるが、しっとりとしたクラシック的な曲が多い。ユーモラスな描写も多い作品なので、ジャズ的な曲でもはまったと思うが、fox capture planは青春ものの側面にフォーカスすることにしたようである。

楽器編成はfox caputure planの3人によるピアノ、キーボード、ベース、ドラムスのほかに、ストリングスとギター、フルート、オーボエというミニマムな構成。シンセサイザーも限定的に使われている。

ピアノとストリングスによるリリカルで繊細な楽曲が耳に残る。アニメ音楽というより実写ドラマ音楽のような、落ち着いたタッチの作品である。

サウンドトラックのライナーノーツに、fox caputure planが面白いコメントを寄せている。

音楽作りのポイントは、ストーリー中の“日常の中で起こる不思議な出来事”を音楽でどう印象づけるかという点だった。高校生という、大人とも子どもとも言えない、不安定な年代の心情を表現することも必要だった。作曲を進める中で、メンバーのカワイヒデヒロが書いた“ラミレラ”というシンプルなモティーフが、本作のストーリーをうまく表現していると感じた。そこで、このフレーズをもとに、メンバーそれぞれが、さまざまなシーンに寄り添える曲を作っていった……というのだ。

映像音楽では、キャラクターに固有のモティーフを持たせる「ライトモティーフ」という手法がしばしば使われるが、本作の“ラミレラ”のモティーフはそれとは異なる。作品全体のテーマとなるモティーフである。すぎやまこういちがTVアニメ『伝説巨神イデオン』(1980)の音楽を担当したとき、4音からなる「イデのモティーフ」を設定して全体の音楽を構築したが、その手法に通じるものがある。

楽曲にちりばめられた“ラミレラ”のモティーフは、意識して聴いていないと気づかないかもしれない。しかし、一度意識すると「この曲にも」「こんなところにも」と多くのところに使われていることがわかる。

本作のサウンドトラック・アルバムは2018年11月に「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない Original Soundtrack」のタイトルでアニプレックスから発売された。

収録曲は以下のとおり。

- 青春ブタ野郎

- 麻衣さん

- カップル

- 水平線

- 大事なこと

- 変態

- 江の島

- ホショウ

- 異分子

- 都市伝説

- 傷

- 助けてくれ

- 大真面目

- 薄気味悪い空間

- ひとり

- 東浜海水浴場

- バカ咲太!

- こうして、世界は桜島麻衣を取り戻した

- 朝です…

- 忍者ごっこ

- 双葉

- 乙女ちっく

- 嫌悪感

- 打ち上げ花火

- 受話器の向こう

- 2回目

- ピンクのビキニ

- 乙女心

- 入れ替わった姉妹

- わだかまり

- 初恋の人

主題歌等は収録せず、fox capture planによる音楽(劇伴)のみで構成されている。

トラック1からトラック18までは、アニメ第1話から第3話で描かれた桜島麻衣のエピソードをイメージした構成のようだ。トラック19以降には、第4話以降のエピソードで印象的に使われた曲が収録されている。全話を観終わったあとで聴くと「あの曲も入れてほしかったなあ」と思う曲がいくつかある。これは放映中に発売されるサントラの宿命だろう。

本アルバムの聴きどころのひとつは、曲にちりばめられた“ラミレラ”のモティーフである。

1曲目「青春ブタ野郎」はさっそく“ラミレラ”の音から始まる。くり返される“ラミレラ”のモティーフをバックにストリングスが加わり、後半はゆったりと流れるような弦合奏に展開。最後にふたたび“ラミレラ”のモティーフが反復されて終わる。咲太のテーマとして、あるいは作品全体のメインテーマとして重要な場面に使用された曲である。最終話(第13話)の本編のラストに流れたのもこの曲だった。

トラック2「麻衣さん」は桜島麻衣のテーマ。ピアノソロから始まるリリカルな曲で、中間部はストリングスが入った弾むような曲調になる。麻衣のキャラクターを描写するシーンにしばしば使われた。

ギターとフルートがさわやかなトラック3「カップル」をはさんで、トラック4「水平線」は、また“ラミレラ”の曲。薄いストリングスをバックにピアノが“ラミレラ”から始まるフレーズを奏でていく。波が打ち寄せるような音が重ねられているのが印象的だ。この曲は第2話や第6話の七里ヶ浜のシーンで使われたほか、咲太が七里ヶ浜で出会った少女・牧之原翔子を回想する場面にも流れていた。

次のトラック5「大事なこと」にも“ラミレラ”のモティーフが挿入されている。第1話の冒頭、めざめた咲太が自分が書いたノートを読んで「彼女って誰だっけ?」と自問するシーンで初使用。曲名どおり、大事なことを思い出したり、大事なことのために走り出したりするシーンに使われた。後半からストリングスが細かく刻む緊張感のある曲調に変わる。この部分が、切迫したシーンの描写にたいへん効果的だった。

トラック6「変態」はちょっと色っぽいシーンなどに使われたコミカル曲。やはり“ラミレラ”のモティーフを中心に作られている。「青春は恥ずかしい」といったイメージの曲だ。

さわやかで弾んだ曲調のトラック7「江の島」。この曲にも“ラミレラ”を忍ばせているのだから感心する。咲太が麻衣や古賀と外出するシーンなど、華やいだ場面によく使われた。

第3話で麻衣が咲太に勉強を教えるシーンに使われたトラック8「ホショウ」。シンセによる“ラミレラ”の音がくり返される、ミステリアスな曲だ。

しんみりした曲調で麻衣の孤独を表現するトラック9「異分子」、思春期症候群の説明や描写などに使われたトラック10「都市伝説」、第1話で咲太が自分の胸の傷を麻衣に見せるシーンのトラック11「傷」、第4話で咲太が同級生の双葉に助けを求める場面のトラック13「大真面目」、同じく第4話で咲太が時間ループに気づく場面のトラック14「薄気味悪い空間」。いずれも“ラミレラ”の音が組み込まれている。

ここまで聴いてきただけでも、“ラミレラ”のモティーフがいたるところにちりばめられていることがわかる。これらの曲は、麻衣のエピソードで使われたあと、ほかの少女たちのエピソードでも使用されている。“ラミレラ”のモティーフが聞こえてくると、麻衣のエピソードがフラッシュバックし、思春期症候群のイメージが反復される。そんな効果を上げているようだ。

ピアノとストリングス、オーボエなどが奏でるトラック17「バカ咲太!」は、「青春ブタ野郎」と並ぶもうひとつの咲太のテーマ、もしくは、麻衣の咲太への想いを象徴する曲である。第3話のクライマックスで、咲太の奮闘によって麻衣がふたたびその存在を取り戻したシーンに流れていた。その後も、古賀や双葉、のどかといった思春期症候群の少女の心情を描写するシーンにたびたび使われている。しっとりとした曲の中盤から“ラミレラ”のモティーフが現れ、「青春ブタ野郎」と同様の展開でコーダを迎える。最終話のエンディング後のエピローグでラストに流れていたのもこの曲だった。

次のトラック18「こうして、世界は桜島麻衣を取り戻した」は麻衣編のハッピーエンドをイメージさせるタイトルの曲。実際にはそのシーンには使用されず、第8話や第12話で使用されている。やさしくゆったりとしたストリングスのメロディに心癒される、幸福感のある曲である。

トラック19以降には、古賀、双葉、のどか、かえでといった少女たちのエピソードで流れる曲が並んでいる。しかし、そこに“ラミレラ”のモティーフはほとんど登場しない。そのため、トラック18までとそれ以降で、アルバムが分断されているような印象を受けるのがちょっと残念だ。どのエピソードも思春期症候群がテーマになっていることは共通なのだから、“ラミレラ”のモティーフが入った曲を後半にもちりばめて、アルバムのイメージを統一したほうがよかったのではないかな。

アルバムのラストを締めくくる曲はトラック31「初恋の人」。咲太の初恋の少女・牧之原翔子のテーマである。その後の劇場版で語られる物語を予感させる終わり方で、なかなかいい。

その劇場版のサウンドトラックの中で、“ラミレラ”の音はふたたび聴こえてくるのである。

青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない Original Soundtrack

Amazon

第448回 暑いですね!

アニメ様の『タイトル未定』

404 アニメ様日記 2023年2月19日(日)

朝の散歩では「クレヨンしんちゃん TV・映画主題歌集だゾ」を聴いた。その後、サブスクにあったアルバム「クレヨンしんちゃん」「同・2」「同・3」で気になった曲を聴く。『新世紀GPX サイバーフォーミュラ』関連の歌を歌っていたダイナマイト・シゲが『クレヨンしんちゃん』のアルバムにも参加している。さらにダイナマイト・シュウ、ダイナマイトヨウも参加。『サイバーフォーミュラ』の頃はダイナマイト・シゲを謎のシンガーだと思っていたけど、ネットで検索をしたらあっという間に正体が分かった。

昼の散歩ではApple Musicのプレイリスト「はじめての『プリキュア』シリーズ」を聴く。これはいい。テンションが上がる。『プリキュア』シリーズは10作目の『ドキドキ!プリキュア』辺りまではレンタルCDをパソコンに入れて、主題歌をまとめたプレスリストを作っていた。今はサブスクで、もっと凄いプレイリストを聴くことができるのね。

2023年2月20日(月)

前日の『サザエさん』Bパート「姉さん、噂の女」(脚本:浪江裕史)はサザエさんの失敗が街中の人達の笑顔に繋がっているという話で、伊佐坂先生がそんなサザエさんのことを新聞に書いて「彼女は街の太陽のようだ」と評する。もしも、『サザエさん』に最終回があるなら、こんな話ではないかなあと思える内容だった。サブタイトル前と、最後の部分が原作パートなんだろうけど、最後の部分とメインパートとの繋がりがよくなかったのだけが残念。Cパート「磯野家は五つ星」(脚本:小林英造)はタイトル通りの「磯野家は五つ星級の楽しい一家だ」という話で、これも『サザエさん』の総括っぽいエピソード。ちなみにAパート「カツオ引退づくし」(脚本:雪室俊一)は「スタジャン」「野球」「引退」の三題噺みたいな話。雪室さんらしいモチーフの選び方とそれを使った展開が流石だった。

TOHOシネマズ新宿の9:30からの回で『BLUE GIANT』(Dolby-ATMOS)を鑑賞。音がとにかくいい。それだけで観てよかったと思えた。ただし、CGはきびしいところがあり。話も途中まではかなりいい。終盤で「あれ?」と思うところがあったけど、トータルでの印象は悪くない。この映画を観て、缶コーヒーが飲みたくなったし、ジャズを聴きたくなった。事務所に戻ってサブスクで検索したら、既にこの映画のサントラがあって、さらに原作関連のアルバムが何枚も上がっていた。便利すぎる。こんなに便利でよいのか。

午後は「アニメスタイル017」で『モブサイコ100 III』の蓮井隆弘監督の取材。『モブサイコ100 III』の取材は先週の立川総監督、亀田祥倫さんに続く、3本目。蓮井監督が語る亀田さんの仕事が興味深かった。

先週の放送でもアナウンスされていたけど、TOKYO MXの『新世紀エヴァンゲリオン』の第弐拾話「心のかたち 人のかたち」は通常枠ではなく、深夜の放送だ(放送は2月21日)。深夜に放送されることは前からアナウンスされていて、特番でも入るのかなと思っていたのだけれど、レコーダーの番組表で確認したら、セットで放送されている『マジンガーZ』はいつもの枠のままだ。これは内容に配慮した時間移動なのね。やるなあ、TOKYO MX。正しい判断です(霊幻風)。

松本零士先生が亡くなられたことを知る。素晴らしい作品を沢山残された方だ。それだけでなく、僕らの世代に与えた影響があまりにも大きい。僕達にとっての「オタク的なもの」のかなりの部分が松本先生がルーツであると思う。心よりご冥福をお祈り致します。

2023年2月21日(火)

体調のこともあって引き籠もり気味なワイフを連れ出して、パスタ屋でランチ。店に入ってから気がついたけど、パスタ屋でパスタを食べたのはかなり久しぶり。その後、「ヤマノススメ Next Summit展 in AKIHABARA」に行った。原画の展示もあったけれど、作画マニア向けではなくて、作品のファンのためのイベントだった。それ自体は問題ない。松本憲生さんの原画を見ることができただけでも行ってよかった。

『コタローは1人暮らし』3話を観る。この話に限ったことではないけれど、他の深夜アニメと並べると「普通の面白さ」が際立つ。ぼんやりとテレビをつけていたら、バラエティ番組「ぽかぽか」に花澤香菜さんにしか見えない人が出ていて、確認したらやっぱり花澤香菜さんだった。1月から番組レギュラーをされていたのね。たった一度だけ観た印象で書いてしまうが、「声優さんがバラエティに出ている」のではなく、「綺麗なタレントがバラエティに出ている」という感じで、それに感心した。

新作鑑賞の前に、前作「アントマン&ワスプ」を配信で視聴。最初のほうでかかる曲は「人気家族パートリッジ」の主題歌だね。

2023年2月22日(水)

原画集や原画の展示について色々と考える。自分の会社で原画集を作るのもいいけど、原画集や原画展示のお手伝いをする仕事もしてみたい。

吉松さんとグランドシネマサンシャインで「アントマン&ワスプ:クアントマニア」【IMAXレーザーGT3D字幕版】を鑑賞。映画の感想としては、主人公の娘が可愛い。冒頭の日常描写の立体視がよくできていた。作品全体としては話と音楽も地味だったかな。

2023年2月23日(木)

『うる星やつら』を観る。あたるの声が阿良々々木さん(失礼、かみました)阿良々木さんみたいにだと思った。それも悪いことではない。

事情があって、DVDレンタルで「28 1/2 妄想の巨人」と舞台「鉄人28号」を鑑賞。いずれも押井守監督の作品だ。「28 1/2 妄想の巨人」は公開当時に映画館で観ているし(試写会で観たのかもしれない)、舞台「鉄人28号」は映像ではなく、生の舞台を劇場で観た。「28 1/2 妄想の巨人」の前半はあまり覚えていなかった。そして、そのパートになるまで忘れていたのだけれど、色々な人が舞台『鉄人28号」の感想をコメントするパートがあって、これが面白い。特に鈴木敏夫さんのコメントが凄い。押井さんが敏夫さんのことをどう思っているのかがよく分かる。舞台「鉄人28号」は細部は覚えていなかったけど、だいたい記憶どおり。だけど、舞台「鉄人28号」の後に「28 1/2 妄想の巨人」を観るべきだった。そこは失敗した。

新文芸坐で「月はどっちに出ている」(1993/109分/DCP)を鑑賞。プログラム「追悼・崔洋一 境界線に立ち続けた表現者」の1本。観たことのない作品だと思っていたけれど、いくつも記憶にある場面があったので、以前に鑑賞していたようだ。新文芸坐でやたらと映画を観ていた頃に観たのだろう。それはともかく、作品としては楽しめた。映像もよかったし、登場人物もよかった。ヒロインのルビー・モレノがとてもよかった。可愛いなあ。ただし、若い頃の自分だと、可愛いとは思えなかったかもしれない。イケイケの若き社長達も愛らしい。これも若い頃は愛らしいとは思わなかっただろう。主人公は在日朝鮮人で、公開当時は現在よりも、その部分がセンセーショナルだったのだろうなあ。

就寝前にドラマ「名建築で昼食を」の関連書籍「名建築で昼食を オフィシャルブック」と、原作の「歩いて、食べる 東京のおいしい名建築さんぽ」に目を通す。オフィシャルブックは基本的にアニメのフィルムブックみたいな作りだけど、画がいいので、本編カットを数点置いただけでもページが保つ。本当は脚本家とか監督のインタビューが読みたかったのだけど。

2023年2月24日(金)

入院までにやっておきたい作業を次々に片づける。「100カメ」の「アニメ進撃の巨人」を録画で観た。面白かったし、よくできていた。通常は映像として残らない場面が沢山映っていた。

午前中にHuluで「血ぃともだち」を観る。話は変わるけど、映像配信サイトで「押井守」で検索して、最初にヒットするのが「花束みたいな恋をした」なのはいかがなものか。それだけ「花束みたいな恋をした」が観られているということなんだろうけど。「血ぃともだち」はこれが初見。『ぶらどらぶ』は「血ぃともだち」のギャグバージョンなんだろうと思っていたけれど、「血ぃともだち」も想像していたほどはシリアスではなかった。午後はバンダイチャンネルで「トーキング・ヘッド」を観る。こちらは数度目の視聴。

珍しく若い人の相談にのって色々と話した。「面白いものを見つけて、それを人に伝えるのが編集者の仕事なんだから、まずは面白いものを見つけるところから始めるのがいい」が結論だった。

某作品の線画設定が制作会社にないかもしれないという話になって、事務所スタッフの一人が「ムックを作った時のデータがMOに入っているんじゃないですか。前にMOを事務所で見ましたよ」と言う。いや、「ムックを作った時」って、20年以上前の話でしょ。MOを見たのって10年前とか15年前じゃないの。と思っていたら、別の事務所スタッフが倉庫から設定のコピーが入った封筒を発掘してくれた。その20年以上前のムックを編集した時のコピーだ。出てくるものはすぐに出てくるなあ。

配信でドラマ「名建築で昼食を」を最終回まで観る。最終回がよかった。この後にスペシャルの横浜編、第2期の大阪編があるらしいけど、第1期最終回で終わりでいいんじゃないのかなあ。具体的には春野藤(池田エライザ)が弟子をやめたいと言った後の植草千明(田口トモロヲ)の芝居(主に目の芝居)と、その後の藤の反応がよかった。2人は恋愛関係には至っていないのだけれど、2人とも少しだけそれを期待していたということが、ここで分かる。期待していたのは恋人ではなくて、友達と恋人の中間くらいの関係だったのかもしれないけれど。その後のシーンで、藤の「ちょっと生々しい感じ」の描写があったのもよかった。ラストシーンで千明の前に再び現れた藤が、女っぼい感じ(大人っぽい感じ)になってるのは、これからの関係の変化を予想させるもので、それを感じさせる演出が素晴らしかった。だから、ここより後は描かないほうがいいんじゃないの、と思った。

さらに「名建築で昼食を」の話を続ける。ずっと気になっていたのだけど、藤と千明が食事をした時にランチ代はどちらが出していたのだろうか。普通に考えたら、千明が出すはずだけど、そうするとオジさんが若い女の子を可愛がっている感じが出てしまってよくないのだろうなあ。どうして僕がこのドラマにこだわるのかというと、千明と藤の関係が、地味な、あるいはオタク的な趣味に生きる中年以上の年齢の男性としては夢のシチュエーションのひとつだと思えたのだ。さえないけれど、自分の趣味については一家言ある男性が、その趣味を通じて若くてセンスがよくて、美人の女性と知り合う。その女性は男性の言うことに感心してくれて、さらに彼自身にも興味をもってくれる。まあ、嬉しいよね。それはよく分かる。千明と藤の関係がよかったのは、千明が女性に対してガッついていないところと、藤が元カレと別れていて、今は恋愛モードでなかったということ。現実にもああいった関係はあると思うけど、どちらかが色気を出して、恋愛以上の関係になるか破綻するだろうと思う。

2023年2月25日(土)

「入院前に行きたい店に行っておこう」シリーズで、早めの時間に「いきなり!ステーキ」に。昼に新文芸坐で「勝手にしやがれ 60周年4Kレストア決定版」【4K上映】(1960・仏/90分/DCP)を鑑賞。プログラム「表象のグラデーション ゴダールからストーンズへ ゴダール」の1本。「勝手にしやがれ」は二度目の鑑賞。前回は新文芸坐でフィルム上映だった。もっとノイズがあるというか、ゴチャゴチャした作品の印象があったのだけれど、今回はDCP上映のためか随分とすっきりした印象だった。前回は作り手がノリノリで撮っている印象だったけれど、今回はそうでもなかった。

映画以外はほぼ1日、コラム原稿を書いていた。大変に充実した1日だった。

ちなみに入院は27日(月)から。手術は28日(火)の予定だ。

第813回 『いせれべ』の話(5)~総監督

えっと、どこまで話したでしょう——『いせれべ』?

ま、とりあえず先週は総監督についてだったと思いますが、手っ取り早く1話からやりますか? その際、スタッフ・キャスト絡みの話が自然と混ざってくるでしょうから。

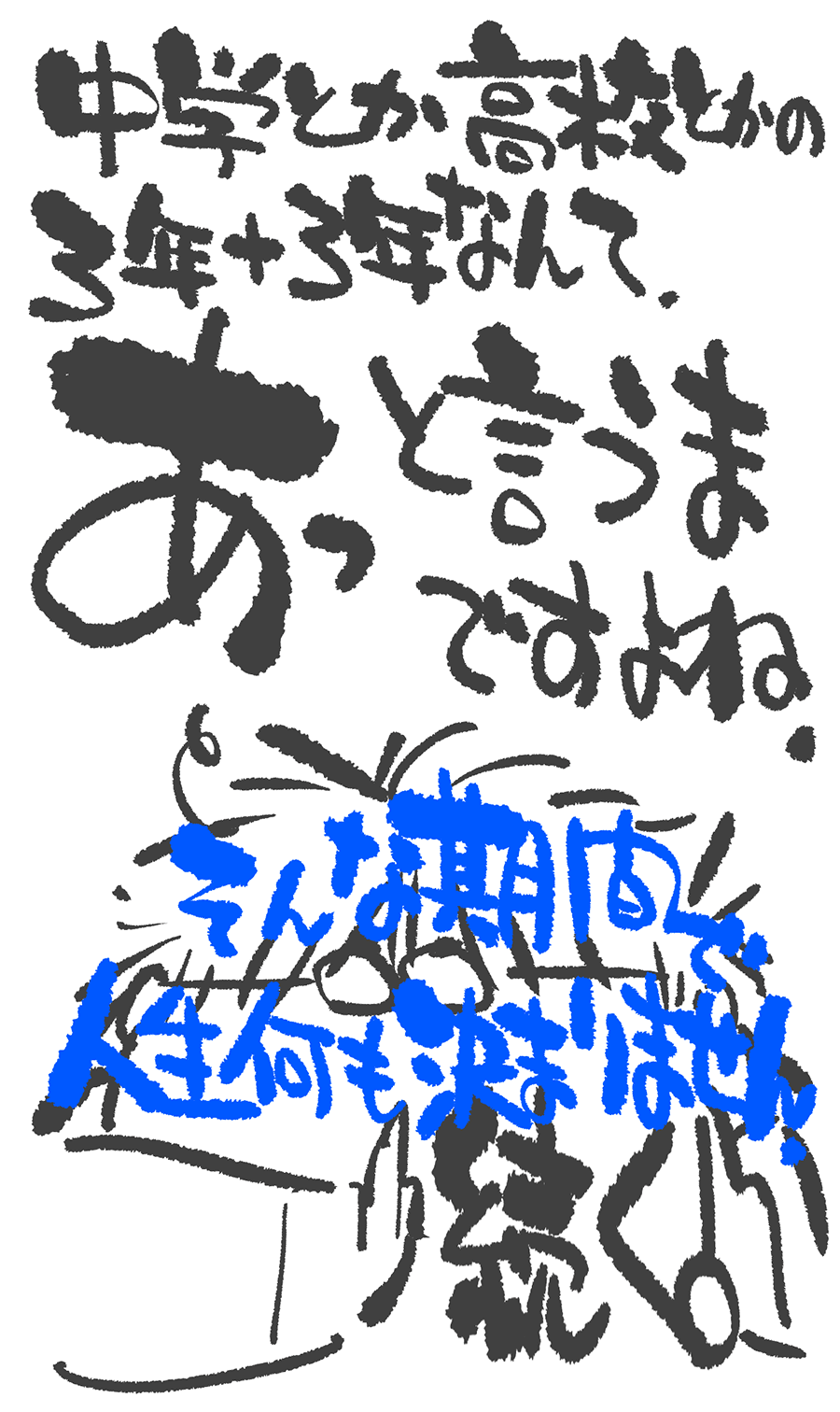

1話は、自分の脚本です。基本原作準拠ではありますが、気にしたのは“虐め(イジメ)”という言葉を使わないようにしたこと。

中・高校生時、自分は集中的な虐めを受けた記憶はないけど、いわゆる不良らにはよく絡まれました。世代的に不良・非行ブームの学生時代だったので。

で、不良らに理不尽な絡まれ方・虐めを受けて、泣かされて帰宅した時とか、家族(両親・姉妹ら)に「虐められた」なんて絶対に言えなかったんです。言うと余計惨めになるから~とか心配させたくないから~とか、色々理由はありましたが、とにかく俺は“虐められて”とか、口にするのはおろか、例えモノローグ(心の声)でも考えたくないくらいでした。同情もされたくないし、解決してくれとも思わなかった、ということを覚えています。

それについて思い出されるのが、昭和62年(?)のある日のこと、「伸が3年生に泣かされてた!」と、校内でたまたま耳にした姉(当時自分が中学1年、姉が3年)が、「ウチの伸が虐められた~」と担任の先生に報告。たまたま俺に絡んだ3年が姉の同級生だったこともあり、姉の担任がその虐めた3年生を連れて、自宅まで謝りに来るという話になってしまいました。その話を姉から聞いて、リアタイで虐められた時より“大泣き”してしまったのです。

その時の心境——“虐められた”ことすらも忘れ去りたいと考えてた自分は、姉なりの厚意から出た解決策に“感謝できない自分”が悲しくなっての号泣だったのです。

ま、話は逸れましたが、とにかく昨今コンプライアンス的にやりづらくなってきた“虐め”を描かなきゃならない題材。

なるべく尺を短く、「虐め」という言葉は使わない! その残酷描写より、異世界へ行っての変身・逆転劇までを1話に入れて、できるだけ気持ちよく次週(2話以降)に繋ぐ!

が、目的の1話でした。作画他は次週また。

【新文芸坐×アニメスタイル vol. 161】

『この世界の片隅に』七度目の夏

新文芸坐とアニメスタイルは毎年、オールナイトのかたちで片渕須直監督の作品を上映してきましたが、今年はオールナイトではなく昼間のプログラムで上映します。

日時は8月5日(土)。上映するのは片渕監督の『マイマイ新子と千年の魔法』と『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』の2本。午前10時に上映スタートです。2本を上映した後に、トークコーナーで片渕監督にお話をうかがいます。

チケットは7月29日(土)から発売開始です。会場では『この世界の片隅に』の絵コンテを収録した書籍「この世界の片隅に 絵コンテ[最長版]」を販売します。この書籍については以下の記事をどうぞ。

●『この世界の片隅に』絵コンテの決定版 [長尺版]よりも長い[最長版]で刊行!

http://animestyle.jp/news/2019/11/11/16619/

チケットの発売方法については、新文芸坐のサイトで確認してください。

|

【新文芸坐×アニメスタイル vol. 161】 |

開催日 |

2023年8月5日(土) 10時~15時35分 |

|

会場 |

新文芸坐 |

|

料金 |

一般 2800円、各種割引 2400円 |

|

トーク出演 |

片渕須直(監督)、小黒祐一郎(アニメスタイル編集長) |

|

上映タイトル |

『マイマイ新子と千年の魔法』(2009/93分/DCP) |

|

備考 |

※トークショーの撮影・録音は禁止 |

●関連サイト

新文芸坐オフィシャルサイト

http://www.shin-bungeiza.com/

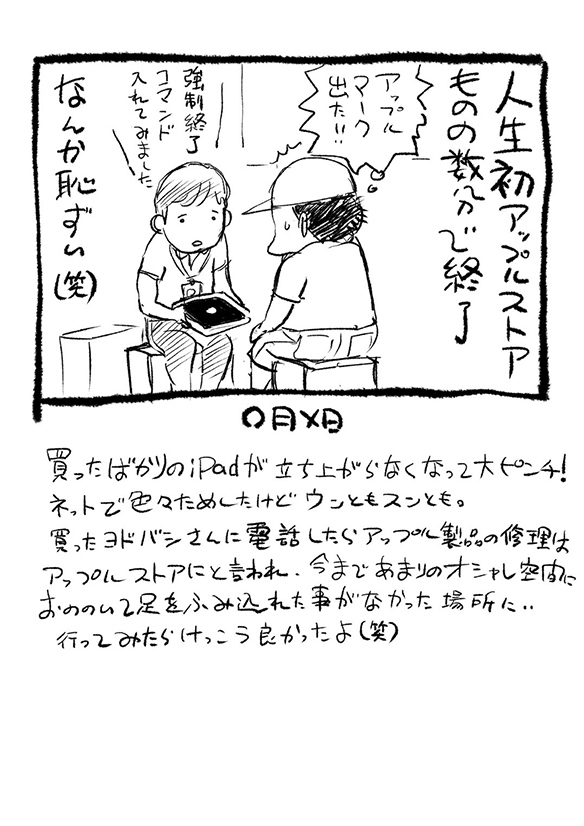

第447回 人生初Apple Store

第812回 『いせれべ』の話(4)~総監督

『いせれべ』は監督・田辺慎吾、総監督・板垣のダブル監督体制です。役割分担の内容はと言うと、脚本(シナリオ)の主導は板垣。その後、コンテ発注は板垣・田辺間の打ち合わせで細かい流れを伝えた後、コンテ・演出・作画・美術に対しての打ち合わせは全て田辺監督。で、コンテの修正は田辺コンテも含め全話板垣。このやり方を決めたのはもちろん、俺です。自分の持論が「監督の仕事の半分は“発注”である」だからです。特に田辺君の場合、俺のようにアニメーター出身じゃないので、なおのこと「発注がほぼ全てだ」と教えていました。

で、ここからが問題で、頭の話数から徐々に上がってくるラッシュ(撮影済フィルム)を見ると、お世辞にも良い上りとは言えず「これじゃ納品出来ない(汗)」と。そりゃ無理のない話で、まだ画作り的に見ても未熟なスタッフをアニメーターじゃない監督が制御しきれる訳がありませんから。

ということで、納品前に慌てて作り方変更! 田辺監督と他のスタッフは先話数を進めて(作り続けて)、板垣と木村(博美)は1話から順次レイアウトから原画・作監修正。話数によってはほぼ作り直し。

例えば、1話で柵の中から絶槍でゴブリンを突くところは板垣の描き直し原画。同話数の調理・食事シーンは板垣の指示に合わせて木村全修正。変身した優夜の翌朝登校カットの縦PAN↑はレイアウトが板垣、原画・木村で全修。2話の森の中・アクション原画とBG(背景)はほぼ板垣の描き直し。クレープ屋の芝居・キャラ修全て木村。とにかく1話・2話は木村キャラ総作監も板垣アクション原画&BG(背景)修正も全体かなりの割合を占めたと思います。

つまり、毎週毎週修正しまくっての納品だったのです。それ故、総作監や原画、さらには背景にまで俺の名前がクレジットされてる訳です。ご納得頂けましたでしょうか?

そんな訳で、正直今回は“総監督”と名乗るには——変な言い方になりますが、仕事をし過ぎました(汗)。

続きはまた次週。

アニメ様の『タイトル未定』

403 アニメ様日記 2023年2月12日(日)

「第201回アニメスタイルイベント 作画を語る上で重要なこと・改」を開催した日。2022年12月19日の「第198回アニメスタイルイベント 作画を語る上で重要なこと」に僕が参加できなかったので、改めて沓名健一さん、夏目真悟さんに来てもらって、イベントをやり直した。話したい内容について話すことができた。

新宿駅構内の書店が閉店していたのが、軽くショックだった。新刊のチェックがしやすくて、よい店だった。

2023年2月13日(月)

『機動戦士ガンダム サンダーボルト』TVエディションの1話を録画で観る。いやあ、画がコッテリしてるなあ。『閃光のハサウェイ』と同じく、テレビで観ると非常に贅沢だ。『水星の魔女』もTVシリーズとしては充分に贅沢だったんだけど。

15時から「アニメスタイル017」で『モブサイコ100 III』の立川譲総監督の取材。盛り沢山で楽しい取材になった。

2023年2月14日(火)

仕事の合間に、新文芸坐で「線は、僕を描く」(2022/106分/DCP)を鑑賞。プログラム「認めて、受け入れて、強くなる青春」の1本で、もう1本の上映作品は「メタモルフォーゼの縁側」だった。「線は、僕を描く」は題材も面白いし、役者も映像もいい。中盤から、映画としてちょっと弱くなった印象。終盤は分かりやすいエンタメ演出で盛り上げてしまって、ちょっとのれなかった。主人公の青山霜介(横浜流星)はいかにも今どきの男の子で、それがよかった。自分の年齢のこともあって、師匠の篠田湖山(三浦友和)に感情移入した。篠田が青山を弟子にしたのは才能もあるんだろうけど、青山の人柄を可愛いと思ったからではないかと思った。

衛星劇場の「はばたけ!真理ちゃん」を録画で2回分流し観。児童文学を天地真理主演でドラマ化したものをメインにしたバラエティ。画質はかなり粗いのだけど、むしろ、よく映像が残っていたと思うし、これ放映しているのも凄い。ちなみにパベットのキャラクターの声はピッピ(人間の女性)がつかせのりこさん、バッハ(犬っぽい動物)が富田耕生さん。『魔法の天使 クリィミーマミ』のマミのアイドル像って天地真理さんっぽいところがあるかも、と思った。

2023年2月15日(水)

『PLUTO』制作決定PVが公開された。期待以上の仕上がりだ。ちなみに僕は企画書制作で少しだけ関わっている。企画書を作ったのはかなり前だ。

16時から「アニメスタイル017」で『モブサイコ100 III』の亀田祥倫さんの取材。亀田さんは、僕がこれから入院することを知っていて、プレゼントを用意してくれていた。こちらも、バレンタインのチョコを用意しておけばよかった。立川総監督と同様に、楽しい取材になった。

「線は、僕を描く」のことを思い出す。意識していなかったが、自分に刺さっていたようだ。篠田の自宅兼仕事場がよかった。弟子達との暮らしもよかった。ある意味において理想的な暮らしだと思った。

2023年2月16日(木)

朝から病院Bに行く。この日は入院前の検査で、採尿、採血、レントゲン、歯の検査、エコー検査、入院前問診等。検査が多かったので会計がなかなかの額に。移動時と病院の待ち時間に、小野寺史宜 の「ひと」を紙の文庫本で読了。帯に「本の雑誌が選ぶ2021年度文庫ベストテン第1位」とあって、それで読む気になった。流行の本を読んでみる試みのひとつだ。面白いし、巧いと思った。ただ、何となく若い人の恵まれない境遇を娯楽として消費している気がして、居心地が悪かった。

「熱風」の高橋望さんのインタビュー連載を読む。これはいいなあ。自家製本でもいいので単行本にするべきだと思った。

植竹須美男さんが亡くなったことを知る。植竹さんは脚本家だが、僕と彼の関係はアニメ雑誌編集者と脚本家ではなく、アニメファン仲間だった。町田知之さんに紹介してもらったのだと思う。その町田さんも既にこの世の人ではない。心よりご冥福をお祈り致します。

https://twitter.com/koyamatakao194/status/1626092172243238912?s=20

2023年2月17日(金)

新文芸坐で「秘密の森の、その向こう」(2021・仏/73分/DCP)と「アフター・ヤン」(2021・米/96分/DCP)を鑑賞。プログラム名「記憶の森を散歩する」の2本立て。最初は「秘密の森の、その向こう」だけ観るつもりだったけれど、新文芸坐さんの「手前味噌ですが、ちょっと凄い2本立てだと思います。どうぞ映画館で…。」のツイートを読んで「アフター・ヤン」も観ることにした。ああ、なるほど。これは上映プログラムを組んだ人がニヤリとする2本立てだ。「秘密の森の、その向こう」は少女が森の中で、自分と同い年の母親と出会うという筋立てで、「アフター・ヤン」は起動しなくなった家庭用アンドロイドの記憶を探っていく、という内容のSF。モチーフは全然違うのだけれど、センスのよさ、短編小説的なまとまりなど、なんとなく似ている。どちらも親子がカメラに対して真正面に座った、カメラ目線のカットで終わるのも同様。家が主な舞台なのだけど、家の外見をほとんど見せてないのも同じだった。

昨夜の『うる星やつら』(18話)の「き・え・な・い ルージュマジック!!」の冒頭では、サブタイトルの元ネタになった「い・け・な・い ルージュマジック」を流して、ラムが口紅を作っている様子をセリフ無しでじっくりと見せた。「い・け・な・い ルージュマジック」を流したことよりも、フィルムとしてのユルい感じが新鮮だった。そのユルさが1980年代的だと思った(旧TVシリーズ『うる星やつら』にそういったユルさがあったわけではない)。

アニドウが出版したマンガ雑誌「月刊ベティ(Betty)」について確認したいことがあって「確か倉庫にしまってないよなあ。よく事務所内で見かけたような」と思ったら、自分が作業している後ろのラックに立っていた。探し始めて、15秒くらいで見つかった。速い時は速い。

そろそろ、うちの会社(株式会社スタイル)も設立から20年くらい経つなあと思って確認したら、去年で20周年だった。

2023年2月18日(土)

昼飯はワイフと『ガールズ&パンツァー』コラボ開催中の「肉汁餃子のダンダダン 池袋東口店」に。コラボメニューをいただいた。

レイトショー「【新文芸坐×アニメスタイル vol. 156】名作再見!クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険」を開催。ゲストは本郷みつる監督と茂木仁史プロデューサー。トークは細かいネタに触れつつ、作品の総括もありで、充実したものに。お客さんは『ヘンダーランドの大冒険』を初めて観る方が25%~30%、ビデオやTV放映では観たことがあったけれど、劇場での鑑賞は初めてだった人が50%以上。トークの後に本郷さんによる同人誌の手売りがあり、大変な行列。本郷さんが持ってきてくれた資料の展示もあり、盛り沢山でハッピーなイベントだった。

『クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』でス・ノーマン・パーが言った「彼氏、手抜きのアニメみたいにぼーっと突っ立てんじゃないよ」はアニメ史に残る名セリフだと思う。「お前は止め画のモブキャラみたいだよ」とアニメキャラが言っているわけだ。10年前のオールナイトでも話題にしたかもしれないが、この日のトークで、それが原恵一さんが創り出したセリフであると本郷さんが証言してくれた。雛形あきこさんが演じた雛形あきこさんが、何度も出てきてその度に同じセリフを言う理由についても判明。

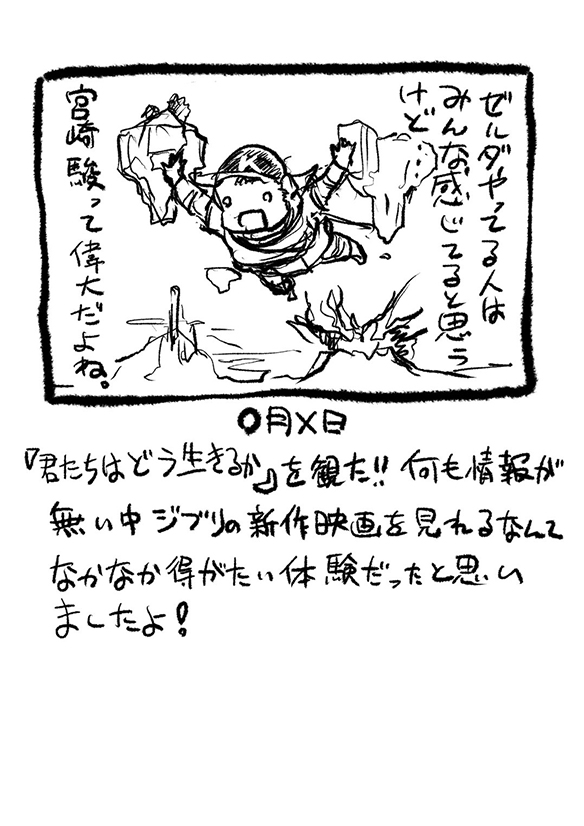

第446回 『君たちはどう生きるか』を観た!!

第260回 ポジティブだけでなくセンシティブも 〜事情を知らない転校生がグイグイくる。〜

腹巻猫です。話題の劇場アニメ『君たちはどう生きるか』を観ました。予備知識なしの映像体験は、他人の(宮崎監督の)夢の中にまぎれこんだような異様な緊張感があって格別でした。劇場で観るのをお勧めします。

前回に続いて今回も4月期に放送されたTVアニメの話。『事情を知らない転校生がグイグイくる。』を取り上げる。これも観始めたのは音楽がきっかけだった。

『事情を知らない転校生がグイグイくる。』は2023年4月から7月まで放送されたTVアニメ。川村拓によるマンガを原作に監督・影山楙倫、アニメーション制作・スタジオ サインポストのスタッフで映像化された。

小学5年生の西村さんは同級生から「死神」と呼ばれてからかわれ、避けられている。転校生の高田くんは事情を知らず、「死神」のあだ名がカッコいいと言って西村さんに急接近する。周囲の目を気にせず西村さんと友だちになろうとする高田くん。そのまっすぐな態度に、西村さんもしだいに心を開いていく。高田くんの行動は、やがて西村さんをからかっていた同級生の気持ちまでも変えていくのだった。

音楽担当は『はれときどきぶた』『だぁ!だぁ!だぁ!』『蟲師』などを手がけた増田俊郎。

近年は『信長の忍び』(2016)、『令和のデ・ジ・キャラット』(2022)等の作品があるが、いずれも単品サントラCDは発売されていない(『令和のデ・ジ・キャラット』はブルーレイ同梱でリリース)。『事情を知らない転校生がグイグイくる。』は久しぶりにサントラCDの発売が告知された増田俊郎作品だった。しかも、増田俊郎が得意な日常系コメディの作品(と思った)。大いに期待して観始めたのだった。

しかし、観ているうちに、「あれ、これは日常系コメディとは違う方向の作品なのでは?」と思い始めた。当初は4コママンガ的なギャグの多いアニメかと思っていたのだ。

本作では、回を追うごとに登場人物が成長し、キャラクター同士の関係性も変わってくる。ギャグアニメや日常系コメディ作品ではあまり見られない展開である。ほのかな恋心も描かれるようになり、ちょっと男の子版『水色時代』みたいになってきた。

増田俊郎の音楽も、ほのぼのした曲やコミカルな曲ばかりでなく、しっとりとした心情描写系の曲が多く使われている。

これはこれで面白いと思った。結果的に、ギャグやアクションよりも子どもたちの心情描写に重きが置かれた、増田俊郎が手がけたアニメの中でも珍しいタイプの作品になっている。

音楽はシンセと生楽器をミックスした、ぬくもりのあるサウンドで作られている。生楽器はクラリネット、フルート、オーボエ、ギター、パーカッション、アコーディオンと最小限の編成で、ストリングスは使われていない。増田俊郎作品を聴いてきたファンにはなじみのある、安心感のある音である。

高田くんをイメージさせる明るく軽快な曲やコミカルなシーンを彩るユーモラスな曲が画面をにぎやかにするいっぽう、ピアノ、ギター、木管楽器等を主体にした心情曲が西村さんたちの日常をやさしい空気で満たす。

増田俊郎は、自身の小学生時代の記憶もよみがえらせながら音楽を作った、とサウンドトラックのライナーノーツの中で語っている。たしかに、これはコメディの音楽というより、児童文学的な、子どもの心に寄り添った音楽である。

本作のサウンドトラック・アルバムは2023年5月31日に「TVアニメ『事情を知らない転校生がグイグイくる。』オリジナルサウンドトラック 〜月と太陽〜」のタイトルで日本コロムビアから発売された。

収録曲は以下のとおり。

- アルコルとポラリス(TVサイズ) 歌/近藤玲奈

- きょうから友達、転校生

- おやおや?

- まっすぐな想い

- 始まりの予感…。

- ちょっぴり寂しく

- どうせ私なんか…。

- みんな仲良く和気あいあい

- さぁ!元気出していこう〜♪

- アイキャッチ(1)

- 無敵のポジティブ、高田太陽

- やっぱり変…?

- 手をつないで

- や〜れやれ…。

- オレたち、無敵のサソリ団!

- さぁ大変!!

- 能天気にポジティブ

- おとぼけキャラはお約束

- 弟思いのお姉ちゃん

- 友情

- 夏休み Part 1

- 図書室

- 夏休み Part 2

- お母さんへ

- 父への想い

- 仲直り

- アイキャッチ(2)

- いつでもワイワイ、楽しい教室

- トホホな気分で

- 初詣

- 大切な想い

- ココロネ(TVサイズ) 歌/Kitri

オープニング主題歌とエンディング主題歌を最初と最後に配置し、BGM30曲を収録。

アイキャッチ2曲が離れて収録されているのが特徴だ。「アイキャッチ(1)」までが導入部、以降「アイキャッチ(2)」までが本編で、そのあとがエピローグ、というイメージだろうか。

トラック2「きょうから友達、転校生」は高田くんのイメージの軽快な曲。勢いのあるリズムとさわやかさが合体し、「グイグイくる」感じがよく出ている。

次の「おやおや?」はコミカル系の曲。高田くんが西村さんの「呪い」に憧れる場面や姉から西村さんとの仲をからかわれる場面などに流れていた。

トラック4「まっすぐな想い」は西村さんの心情を描く場面によく使われた曲。高田くんの「グイグイ」にとまどいながら、西村さんもしだいに前向きな気持ちになっていく。第1話で高田くんが西村さんに「あしたも一緒に帰ろうね」と言う場面や第8話で西村さんが「今から未来のことを考えるとちょっと寂しい」と思う場面、第12話で、高田くんと初詣に言った西村さんが「私の初めてはぜんぶ高田くんのおかげ」と高田くんに話す場面など、西村さんの気持ちが変化していくシーンに流れていたのが印象深い。

トラック5「始まりの予感…。」はポジティブな日常曲。第2話のラストで西村さんがふだんとは違う白い服を着て登校してくる場面や第3話で西村さんが父に新しい水着を買いたいとねだる場面など、高田くんに影響されて変わっていく西村さんの描写に使われている。

続く2曲、トラック6「ちょっぴり寂しく」とトラック7「どうせ私なんか…。」は繊細な心の揺れを描写する曲。どちらも哀愁ただようピアノの旋律が胸にしみる。寂しい雰囲気の曲名がつけられているが、劇中では高田くんと西村さんの気持ちが接近する場面やほのぼのした場面にもよく使われていた。いやー、いい曲だ。

トラック8「みんな仲良く和気あいあい」、トラック9「さぁ!元気出していこう〜♪」はふたたび明るく軽快な高田くんっぽい曲。

「アイキャッチ(1)」を挟んで、トラック11「無敵のポジティブ、高田太陽」は極めつけの高田くんのテーマとも呼べる曲である。勢いがあり、ユーモラスな味わいもある。

トラック12からトラック18までは、明るい曲、ユーモラスな曲が続き、本作のコミカルな面を表現している。リズムとメロディと音色の組合せが絶妙で、聴いていると自然に笑顔になってくる。こういう曲を書かかせると増田俊郎は本当にうまい。

ポップで軽快なトラック19「弟思いのお姉ちゃん」は高田くんの姉・雪子のテーマ。高田くん同様ポジティブな曲調だが、ちょっと大人びたイメージだ。

次のトラック20「友情」からトラック26「仲直り」までは、心情描写系の曲が続く。ユーモラスなイメージが強かったトラック18までとは、がらっと雰囲気が変わった印象だ。本編でも、回を追うごとに西村さんや高田くんたちの心情の描写にドラマの重点が移ってくる。その展開を反映した構成と言えるだろう。

西村さんがしだいに友だちを増やしていく場面に使われたトラック20「友情」、第4話で西村さんが祖母の家に向かう場面のトラック21「夏休み Part 1」、第3話で西村さんと高田くんが図書室で雨宿りする場面のトラック22「図書室」、第7話で西村さんが父が作った弁当を持って遠足に行く場面のトラック23「夏休み Part 2」など、西村さんの日常の変化と心の成長が音楽とともに思い出される。

オーボエやフルートがやさしく歌うトラック24「お母さんへ」は、第4話で高田くんが西村さんの亡くなった母の話を聞いて泣く場面に、アコースティックギターによるトラック25「父への想い」は第7話で西村さんが遠足のお弁当を友だちと分け合うことで父の想いを知る場面に使用。西村さんと家族の絆を描写する感動的な曲である。

トラック26「仲直り」は、第5話で西村さんが高田くんに「これまでどおり死神と呼んで」と話す胸キュンな場面に流れていた。アコースティックギターとピアノの響きが、2人の気持ちをやさしく包み込むようだ。

このあたりの曲は、大人の目線から子ども時代を振り返ったようなノスタルジックな味もあって、しみじみしてしまう。

「アイキャッチ(2)」を挟んだあとは、トラック28「いつでもワイワイ、楽しい教室」、トラック29「トホホな気分で」と明るいムードに復調。心情描写も大切だが、子どもたちの日常は、やっぱりこうでなくては。

トラック30「初詣」は第12話の初詣シーンに流れた曲。BGMパートのラストを締めくくるのは、ピアノとキラキラした音色のシンセがしっとりと奏でるトラック31「大切な想い」。第12話でキスシーンを目撃した西村さんと高田くんが気まずくなってしまう場面、第13話で高田くんが西村さんに「キスしたい」と言う場面に流れた心情描写曲である。ロマンティックな「大人への入口」みたいな雰囲気もある、本作らしい終幕の曲だ。

増田俊郎はサウンドトラックのライナーノーツの中で高田くんを評して、「単に“ポジティブ”なだけではなく、“センシティブ”な心のヒダもちゃ〜んと持ち合わせています」と語っている。増田俊郎が書いた音楽にも同じことが言えるだろう。明るくポジティブでユーモラスな曲と、やさしくセンシティブな曲が共存し、しかも、両者が乖離せずに絶妙なグラデーションでひとつの世界を作っている。

かつて子どもだったみんなに聴いてほしいサウンドトラックなのである。

TVアニメ「事情を知らない転校生がグイグイくる。」オリジナルサウンドトラック 〜月と太陽〜

Amazon

アニメ様の『タイトル未定』

402 アニメ様日記 2023年2月5日(日)

衛星劇場の『エルフ・17』を視聴。この作品は1980年代に街のレンタルショップにずっとVHSが置いてあって、その後、中古ショップの棚でもよく見かけた。一度くらいは観ているはずだと思ったけれど、ひょっとしてこれが初見かな。原画の筆頭が田村英樹さんで、二番目にクレジットされるのが平田智浩さん、三番目が菊池道隆さん。内容としてはいかにもあの頃のOVAだなあという感じ。『エルフ・17』の前に「はばたけ!真理ちゃん」というバラエティ番組をやっていた。Wikipediaで確認したら、天地真理の冠番組シリーズの第5弾で1974年から1975年に放映されていたものであるらしい。すごいなあ。衛星劇場ってこれを毎週放映しているの? 『エルフ・17』の前後に、アニマックスの『劇場版BLEACH MEMORIES OF NOBODY』『劇場版BLEACH The DiamondDust Rebellion もう一つの氷輪丸』を流し観した。

午後はワイフの希望で江古田に行く。古書店「百年の二度寝」を覗いて、「パーラー江古田」でパンの盛り合わせをいただく。猫居酒屋の「江古田 赤茄子」の前を通りがかったら開店直後で、店の前で常連さんに勧められたこともあって入店してみる。前から気になっていた店だけど、入ったのはこれが初めて。この日にいた猫は4匹。家猫っぽい感じで、どの猫もふっくらしていて大きい。席に少量の餌が置かれていて、それを猫にあげていいというシステムのようだ。まだ、他の客がいなかったので、一匹の猫が僕のところに餌をもらいに来てくれた。他の猫もテーブルの上を歩き回ったりしていて楽しい。僕は手術の後でまだお酒は呑めないので、ノンアルコールの飲み物とおつまみを一品。

2023年2月6日(月)

数年ぶりにブログを更新して、Twitterのアカウントが凍結中であることを記す。

Twitterは凍結中です

http://animesama.cocolog-nifty.com/animestyle/2023/02/post-f7acf0.html

『タイガーマスク』について検索していて、若き日のメリケンジョーのソフビがひっかかる。めりけんジョーといえば第63話「めりけん ジョー」のゲストキャラクターの老人ですよ。その若い頃というのは回想シーンに出てきた姿だけど、回想ってトータルで5分もないはず。驚きつつ、さらに検索をしたら「めりけん ジョー」に登場したジャガーのソフビが発売されていた。ジャガーって回想の最後に出てきて、めりけんジョーと戦った男だよ。いったいどういう需要があって作られているのか。どんな情熱で作られているのか。「こちら葛飾区亀有公園前派出所」で「ゴルゴ13」のチラッと出てきた脇役がフィギュアになっているというネタがあったけれど、それを思い出した。

午前中はワイフがバレンタインの本番チョコ(バレンタイン当日にワタシがもらうチョコ)を買うのに付き合った。西武池袋本店の「チョコレートパラダイス 2023」で買い物をしてから、東武百貨店池袋本店の「ショコラマルシェ」でイートインというスベシャルなコース。

午後から新文芸坐で映画を観るつもりだったけど、今やっている原稿を一段落させたくて見送る。

2023年2月7日(火)

衛星劇場で放映された『プラスチックリトル』を録画で確認。おそらくはVHSやDVDと同じマスター。つまり、最新の大きなモニターで観るとぼんやりした感じとなる。『エルフ・17』もそうだったし、同特集の他のタイトルもこんな感じなのだろうなあ。ではあるけれど、特集タイトルが「VHSを巻き戻せ!俺たちのOVA特集」であるのだから、画質がVHS並なのはむしろ筋が通っているとも言えるはず。画質がよろしくなくても、配信されておらず、Blu-ray化もされていないタイトルが放映されるのはありがたい。

仕事の合間に新文芸坐に。「暴力脱獄」(1967・米/127分/DCP)を鑑賞する。プログラム「碧い瞳の反逆児 名優ポール・ニューマン特集」の1本。予想していた内容と随分と違っていたけれど、楽しめた。役者もいいし、演出もいいし、画作りもいい。デジタルマスターと新文芸坐の音響の力もあるのだろうけど、音楽もよかった。内容に関しては脱走が始まるまでが特にいい。獄中生活のシーンがやたらと楽しい。こんなに楽しいのに脱獄するの? と思ったくらい。脱獄を始めてからは今の目で見ると、少なくとも自分はあまり共感できない。当時の観客がどう受け止めたかは想像するしかない。

『モブサイコ100』の再視聴を開始。Amazon prime videoにOVA『モブサイコ100 REIGEN ~知られざる奇跡の霊能力者~』『モブサイコ100 第一回霊とか相談所慰安旅行~ココロ満たす癒やしの旅~』があった。前者はBlu-rayソフトを購入したものの観ていなかった作品だ。結局、配信で観てしまった。『モブサイコ100』TVシリーズは第1シリーズから観る。

2023年2月8日(水)

朝からワイフと病院Bに。自分は大腸の精密検査の結果を聞く。結論としてはポリープは癌だった。先日の手術で完治したと思われるが、癌が残っている可能性があるので、6月にまた内視鏡で検査をすることになった。ワイフは同じ病院で去年からの腕の痛みを検査してもらうための予約をとる。病院の後は麻布十番、六本木を歩く。手術から10日経ったのでアルコール解禁。ランチの焼肉で、ハイボールを一杯吞んだ。

事務所スタッフに倉庫で「ザ・モーションコミック」を発掘してもらう。

2023年2月9日(木)

ラジオ体操も再開した。事務所では『モブサイコ100 II』『モブサイコ100 III』をながら観。朝の散歩で『モブサイコ100 II』のサントラを聴いて、午前中の散歩で『モブサイコ100 III』のサントラを聴いた。

いつもTwitterのダイレクトメールで仕事のやりとりをしている方がいるのだが、こちらがTwitterアカウントを凍結されたので、10年数年ぶりにメールを送った。届くかなあ、と思ったら、やっぱりメールが戻ってきた。別の方にメールをして、その方の現在のメルアドを教えてもらった。

ブログを更新。10年ぶり(ひょっとしたら10数年ぶり)にブログのプロフィールを書き換える。

2023年2月10日(金)

朝の散歩中にチラチラと雪が降り始めた。TOHOシネマズ池袋の午前10時50分からの回で『TVシリーズ特別編集版 名探偵コナン 灰原哀物語~黒鉄のミステリートレイン~』を鑑賞。前の総集編とは違って、シリーズの大きな話をメインにして、その前に灰原関係のエピソードを配置するかたち。今回のほうが話は分かりやすいし、人気キャラが沢山出てくるので見どころはあるのだけど、色々な話を詰めこんだ前回のほうが総集編としては面白かった。工藤有希子とベルモットの対決で、作画に気合いが入ったアップカットがあって、オンエア時に劇場版みたいだと思ったのを思い出した。ポイントが高かったのは冒頭にあった灰原の自己紹介部分の「小さくなっても頭脳は同じ。ミラクルキュートなサイエンティスト」と、ラストで劇場版でお馴染みの阿笠博士への「メタボ発言」があったこと。映画館を出た時には雪が、霙か雨になっていた。

2023年2月11日(土)

グランドシネマサンシャインの午前8時からの回で『「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』【IMAXレーザーGT版】を鑑賞。かなりよかった。『遊郭編』最終回の画と音がよかった。かなりの迫力だった。TV放映で観ているけど、数倍よかった。『刀鍛冶の里編』1話はTVアニメのギャグ描写をIMAXで観る面白さがあった。『遊郭編』も『刀鍛冶の里編』もIMAXの大画面で線が全くジャギってないのにも感心した。

映画の後はワイフと外出。「梅まつり」開催中の湯島天神に行く。出店は出ているし、演芸大会はやっているし、人は多いし、お祭りらしいお祭りだった。肝心の梅については満開はまだ先のようだ。事務所に戻ってテレビを点けたら、フジで「ワンピースバラエティ 海賊王におれはなるTV」をやっていて、これがなかなか面白かった。

第811回 次作・次次作の脚本中~『いせれべ』の話(3)

——という訳で、この後2シリーズ同時にシリーズ構成・脚本作業中!

ずっと画を描く仕事をし続けていると、社内(ミルパンセ)でスタッフの皆が汗水垂らして画を描いている中、自分一人“PCに向かってテキストを打ち続けるだけの毎日”ってどこか罪悪感があるものです。しかし、これもアニメ(フィルム)を作るのに必要な仕事とあらば、しばらくの間は頑張ります。と、こう言うと本職のライター(脚本家)さんらに「我々だって苦労して書いてる!」と反論されそうですが、それはこちらも理解しているつもりです。その上で逆にご理解いただきたいのは、現状アニメ業界の“労働時間に対するその報酬”に関して、脚本とアニメーターでは“雲泥の差”だということです。これをなんとかしたくて、ウチは演出やアニメーター(極端に言うと、去年入った動画マンであろうとも)志願する者には脚本も書かせるようにしています。これは基本、ウチが時給換算の社員制だからできることで、役職の違いによる不公平な所得格差を作らない、というのが目的。ご想像のとおり板垣発の提案です。あ、前回も書きましたが、プロのライターさんが必要な場合は、当然業務委託で依頼させていただくようにはしています。

で、前回の続きで『いせれべ』話。音響監督の続き。40数曲分のメニュー作り&発注は納谷(僚介)音響監督にお任せ。で、選曲は全て板垣がやり、時々納谷さんにアドバイスをいただき調整。自分は曲の編集はあまり好みません。逆にシーンをまたぐほど長く貼り続けるのが好きで、そうすると意外なシーンで曲の方も偶然、転調の部分が当たったりして、それが予想外の面白さを生み出します。アニメは所詮集団作業。どうせ何から何まで自分の思いのままにならないなら、選曲は“偶然”と“不可抗力”で予想外のモノを足すセクションだと俺は考えています。

そして、前回予告したとおり、『いせれべ』の“総監督”について。よくある疑問として、

監督がいて、さらに総監督って何する人?

この説明は非常に難しいのです! ハッキリ結論から言うと、

各会社(スタジオ)、各作品毎によって違います!!

から。例えば自分の知るところで言うと、『キャプテン翼』(2001〜2002)でお世話になった大ベテランの杉井ギサブロー監督は『タッチ』『飛べ!イサミ』など、作品の多くで総監督を名乗られています。これに関して杉井監督ご自身に尋ねたところ、「僕は監督の監督なんだよ」と仰ってて、『キャプテン翼』の時もチーフディレクター・今掛勇さんを監督する、という姿勢だったようです。実際「今掛君、僕の下で監督やらない?」と声を掛けたと聞きました。ちなみに当時『キャプテン翼』が終わってから、2回ほど「板垣さんに監督(チーフディレクター)を」と杉井監督からのご指名があり、プロデューサーさんからお話をいただいていたのですが、企画自体が実現せずで残念でした。まだ初監督『BLACK CAT』をやる前だったので、もし実現していれば、色々勉強させていただけたはず、と今でも思うのです。

じゃあ、富野由悠季監督が名乗る総監督は、伝え聞いたところでは文字どおり“総てを監督する”ということらしいです。実際どのシリーズも他の演出家よりコンテを描き、人一倍コンテを修正し、レイアウトのチェック、さらには編集までしているメイキングを見て感動したのを覚えています。出﨑統監督も『家なき子』で珍しく総監督クレジットになっていますが、こちらも富野監督の場合と近く、全話コンテ+レイアウトチェックと、やっぱり誰よりも仕事している監督です。

で、今回の“総監督・板垣 伸”はと言うと……

続きは次回ですみません。

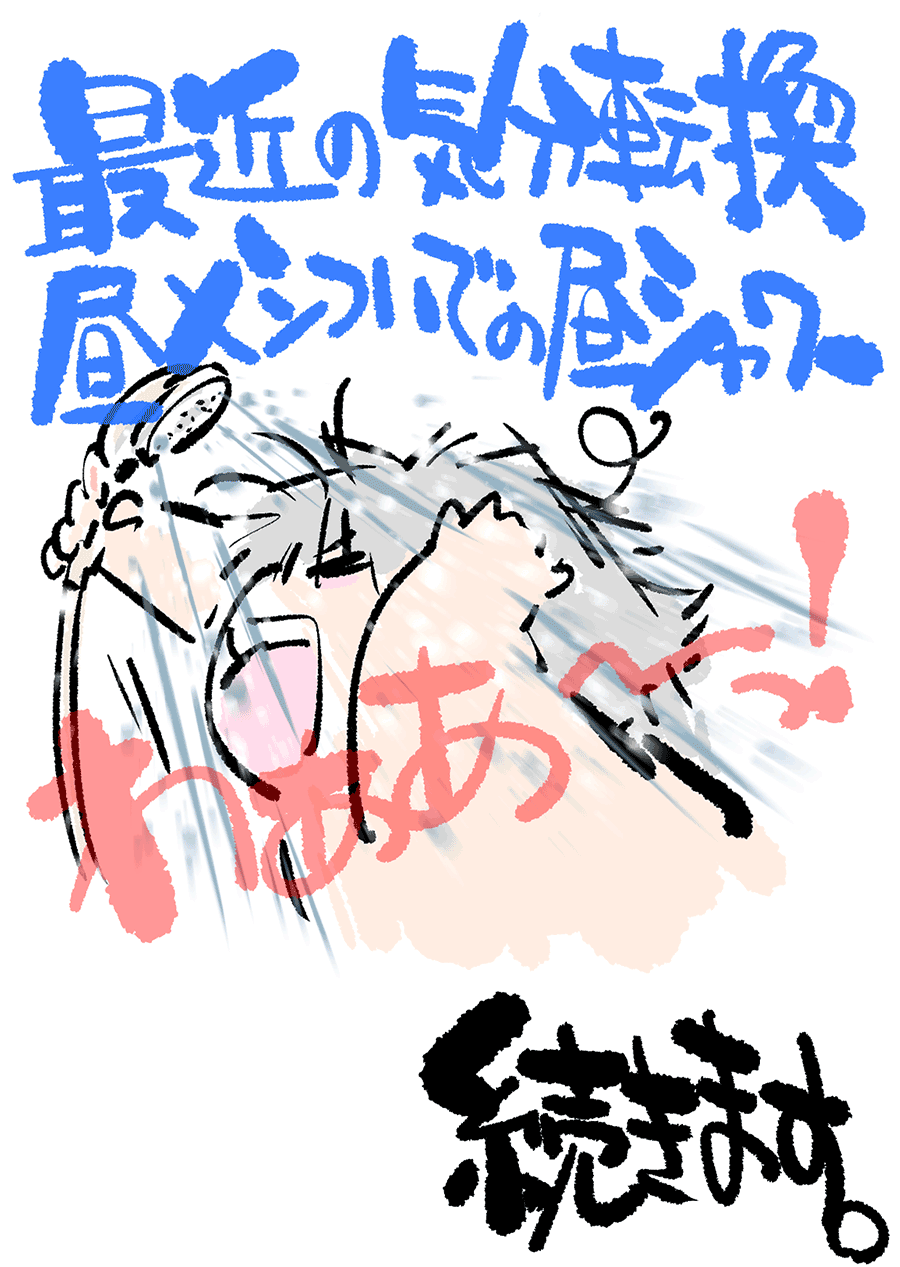

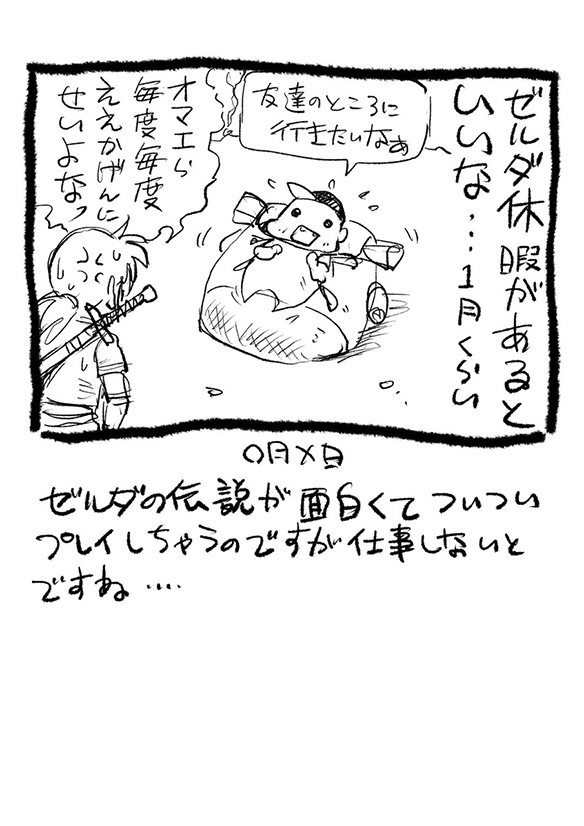

第445回 「ゼルダ」休暇があるといいな……

アニメ様の『タイトル未定』

401 アニメ様日記 2023年1月29日(日)

新文芸坐で「『幾多の北』と三つの短編」を鑑賞。上映内容は以下の通り(新文芸坐公式サイトからのコピペ)。

…………

ミニミニポッケの大きな庭で【新作・4K上映】(2022/7分/DCP)監督:幸洋子 プロデューサー:山村浩二

ホッキョクグマすっごくひま【新作・4K上映】(2021/7分/DCP)監督:山村浩二

骨噛み【新作・4K上映】(2021/10分/DCP)監督:矢野ほなみ プロデューサー:山村浩二

幾多の北【新作・4K上映】(2021/64分/DCP)監督:山村浩二

…………

作家のアニメーションを大スクリーンで、高画質で、立体感のある音響(しかも、音量マシマシ)で観ることができたのが新鮮だった。前半の2本がスコープサイズで、後半の2本がビスタサイズだったのだけれど、ビスタになる時にカーテンが動いてスクリーンサイズが変わるのがよかった。個々の作品に関しては「幾多の北」はハードルが高い。刺さる人には刺さるのだろうなあ。自分も10代とかで観たらハマったかも。それから、個々の作品の上映前に上映時間が表示されるのが親切だと思った。上映後に中条省平(学習院大学教授)✕山村浩二監督のトークあり。

『ヤマノススメ』の再視聴を開始。第1シリーズと『セカンドシーズン』を視聴。

2023年1月30日(月)

今やっている『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』の「サスケ烈伝」って、小説「NARUTO -ナルト- サスケ烈伝 うちはの末裔と天球の星屑」の映像化で、同小説のコミカライズが「ジャンプ+」で連載中。コミカライズとアニメが同時進行って感じなのかな。「サスケ烈伝」のサスケとサクラの関係はよいと思った。

この日は大腸癌の検査と手術の日だった。朝食と昼食はなし。検査のための準備もあり。13時に病院Bに到着。しばらく待ち時間があって、内視鏡検査がスタート。検査を受けている患者が見ることがでる場所にモニターがあり、先生の説明を聞きながらモニターで自分の腹の中を見る。ポリープは内視鏡で切除できるものだった。その場で切除するか、1週間入院して手術するかの二者択一で、すぐに自分で決めなくてはいけなかった。1週間入院して手術したほうが治療の確実性が高いのだそうだけれど、月に二度の入院は避けたいので、その場で切除してもらうことにした。切除するところもモニターで見ていたのだけれど、SF映画のようだった。内視鏡でポリープを切除できるだけでなく、内視鏡を使ってクリップで患部を縫合したりできるのね。機器の機能も凄いし、先生と看護師さんの技術も凄いのだろう。切除から縫合までが異様に早かった。それはそれとして、自分の患部が切られるところを見るのはあまり気持ちがいいものではない。手術の後、先生と看護師さんの説明を聞く。この日の食事は固形物はNG。2日間は食事に制限あり。10日間は運動は避ける。ラジオ体操もやらないほうがいい。病院内のセブンイレブンでinゼリーを飲んで、事務所に戻ってレトルトのお粥を食べた。

『ヤマノススメ』の再視聴は続く。『おもいでプレゼント』と『サードシーズン』を観た。『サードシーズン』は登山ものとしても、主人公のドラマとしても前後のシリーズに比べると弱いのだけれど、アニメーションとしては充実。

2023年1月31日(火)

TOHOシネマズ池袋で『劇場総集編 SSSS.GRIDMAN』を鑑賞。その点ではあまり話題になっていないみたいだけど、総集編の作りが画期的だった。

『ヤマノススメ』全シリーズ再視聴が終了。『Next Summit』最終回の初視聴は入院中のスマホによるものだった。ようやく大きなモニターで観ることができて満足。充実した仕上がりだった。 『Next Summit』最終回の富士山で御来光を見てはしゃぐ外国人カップルが、『セカンドシーズン』新十一合目の富士山で御来光を見てはしゃいでいたカップルと同じ2人であることも確認した。シリーズを通して観ることで『ヤマノススメ』の「厚み」が確認できた。あおいが富士登山に挑んで挫折したのが、2014年の『セカンドシーズン』だから、彼女が富士登山を達成するまでに、視聴者である僕達は8年も待ったわけだ。

手術後で食事に制限があるので、朝食はタマゴサンド、昼食はBASE BREAD、夕食はたまごロールとブリトー。パンばかり食べた。散歩する時間も減らした。

2023年2月1日(水)

仕事の合間に『金の国 水の国』を鑑賞。原作は未読。愛らしい映画だった。登場人物に魅力があるし、細部にいいところが幾つもあった。賀来賢人さんをはじめ、キャストが好印象。ある場面の神谷浩史さんがかなりよくて、沢城みゆきさんが演じる面白キャラが光っていた。

SNSで話題になっていた『ぽてまよ』をAmazon prime videoで視聴。やっぱり面白いなあ。いや、面白いと言うより心地よい。だけど、2話以降は有料レンタルだった。全話観ても1000円ちょっとなので、そんなに惜しくはないけど、だったら、Blu-ray BOXを買ったほうがという気もしなくはない。

外部のライターさんにまとめてもらった「アニメスタイル017」の取材原稿第1弾を読む。少し前の取材なので客観的に読んだのだけど、かなり面白い。自画自賛。しかも、インタビュアーである僕が、その作品については当然、原作にも精通した人みたいになっている。

この日はかつてないくらいに仕事が進んだ。映画館で映画を1本観て、尚かつ作業が進んだので、かなり充実した一日だった。散歩時間が少ないのがよかったのかもしれない。それから配信で『ルパン三世VSキャッツ・アイ』を視聴した。

2023年2月2日(木)

手術から4日目で食事制限がなくなったので、天下一品池袋西口店で、こってり唐揚げ定食をいただく。スープは飲まなかったけど、体感としてはかなりギルティ。この日からコーヒーも解禁で、セブンイレブンのホットコーヒーを飲んだ。酒が解禁になるのはもう少し先だ。午後は企画書の執筆とか企画書の書き直し等で忙しかった。すき家の『鬼滅の刃』ラッピング店舗で、具合がよくないワイフのために「時透無一郎の霞柱ふろふき牛丼鬼滅の刃イチゴミルクセット」を買ってマンションに持って行った。

夕方から新文芸坐で「未来惑星ザルドス 4Kデジタル・リマスター版」(1974・米ほか/106分/DCP/PG12)を鑑賞。プログラム「スクリーンで観ておきたい! 話題作アラカルト」の1本だ。「未来惑星ザルドス 」はポスター等のビジュアルは目にしていたけど、本編を観るのはこれが初めて。予想していたよりも面白かった。ザルドスは惑星の名前ではなかった。有名な岩の顔の出番は、ほぼ冒頭だけだった。映像はかなり凝っていた。それも、鏡を使ったトリック的な撮影など、意外な方向で凝っていた。ポスターで使われていたショーン・コネリーの半裸姿は物語やテーマとリンクしていた。話に関しては「なんでそうなるの?」と思うところはあったけれど、設定的な謎は劇中でほとんど明かされた。

今井ひづるさんが亡くなられていたことをSNSで知る[ https://twitter.com/OPERA_edt/status/1621421617380458497?s=20 ]。アニメージュの仕事で何度もお世話になった。元気で楽しい方だった。亡くなられたことが信じられない。心よりご冥福をお祈り致します。

2023年2月3日(金)

パソコンを立ち上げたら、Twitterのアカウントが凍結されていた。ツイートができないのも困るけど、気に入ったツイートをブックマークできないのも困った。凍結解除を依頼するメールを出す。午前中は主に取材の予習。11時から定例Zoom打ち合わせ。14時に三鷹のあるプロダクションに行って、20年ほど前のあるTVアニメの設定資料やセルを見せていただく。取材の予習で読んでおきたい資料があるのを思い出して、一度事務所に戻る。ざっと資料に目を通してから、荻窪に。16時から「アニメスタイル017」の取材。取材は成功。いつも取材前の質問状は頑張るようにしているけど、今日の取材が成功したのも、何割かは質問状の内容が濃かったからだと思う。事務所に戻ったのはいいけれど、椅子から立ち上がるのが嫌になるくらい疲れていた。

2023年2月4日(土)

深夜にワイフが買い物に行くというので付き合った。すき家の『鬼滅の刃』ラッピング店舗でテイクアウトをして、コンビニに寄って、Hareza池袋の辺りを歩く。ちょっとした深夜の散歩だった。その後、午前5時に出社。Twitterアカウントは引き続き凍結中だ。次の取材の予習を始めるまで、まだ日にちがあるし、今すぐにやらなくてはいけない原稿はない。久し振りに急ぎの作業をする必要がない日だったので、ずっと書きたかったコラムを書き始める。昼前に「南池袋遺跡(南池袋二丁目C地区再開発南街区)遺跡見学会」に参加。食事と買い物の後、マンションで昼寝。事務所でキーボードを叩いてから、新文芸坐に。16時20分からの回で「ザ・メニュー」(2022・米/107分/DCP/R15+)を観る。これもプログラム「スクリーンで観ておきたい! 話題作アラカルト」の1本だ。新文芸坐で何度か予告を観て、鑑賞する気になった。予想していたよりもホラー寄りの映画だった。話は好きではないけど、映像がよく、丁寧に描写されているので、少なくとも途中までは楽しんで観ることができた。以下はネタバレ。ヒロインだけが助かるのも、助かるまでの段取りもなんとなく納得できなかった。いや、ヒロインが死んだら、多くの観客が納得しないのだろうけど。

第810回 最終話納品終了~『いせれべ』の話(2)

『いせれべ』最終話放映終了! で、すでに次、さらにその次と2シリーズ同時にシリーズ構成・脚本作業中! 両方ともまた総監督になる予定!

で、前回の続きで『いせれべ』話。

シリーズ構成に関して。当初シリーズ構成としては別な方が立っていらっしゃいましたが、構成案を1〜2回やり取りしたところで、その方がやりたい方向性と委員会のそれとの相性がよろしくなかったので、話し合いをして円満に離れていただくことになったのです。で、その時点でこれ以上スケジュールをズラす訳にいかなくなり、自分でやることになりました。

シリーズ構成としての仕事は、『ベン・トー』以来10数年ぶり。『ベン・トー』の時、クレジット上は“構成”となっていますが、全12話分の構成は板垣の方で書き、コンテで忙しくなった頃から、ふでやすかずゆき(筆安一幸)君と一緒に脚本(シナリオ)チェックをするかたちでした。当時マッドハウスの某企画(結果ボツ)で知り合い、同学年で話し易かったというのもあり自分が直接電話して呼びました。実質は共同でシリーズ構成でしたが、俺の方はキャラクターも描いたりしてて、OPに何度もクレジットが載ることになるので、と当時の制作会社(david production)と相談の上ふでやす君に“シリーズ構成”を、自分が“構成・デザインワークス”の一括をいただいたという訳でした。話を戻して『いせれべ』のシリーズ構成を自分でやることになって、社内の演出陣にも脚本を書いてもらうことにしました。いつ何時にでも社内でチェックが入れられ、時間的短縮が可能なため。後は前述のふでやす君や『砂ぼうず』『BLACK CAT』の竹田裕一郎さんらプロの脚本家の方々にも参加していただきこちらも助かりました。

次に音響監督の件。今回は『ユリシーズ~ジャンヌ・ダルクと錬金の騎士』(2018年)で御一緒した納谷僚介さんにまたお願いしました。さらに今作は自分も共同で。本音を言うと音響監督を自分でやるのが、絶対的正義だなんて思っていないのですが、どちらかと言うと“画作りの現場”のスケジュールを確保する方が目的だったりします。それは例えば音響現場(アフレコ・ダビング時)に“画が間に合わない”ことが、ウチ(ミルパンセ)の場合多々ありまして、その際音響スタッフさんらに対して、

“このシーンの各キャラの心情~表情は○○○○になります”などの役者(声優)さんに対しての要望から、“c-○の○分□秒△コマ~18コマ間○○○○のSEください”と言った効果さんに対しての発注など、未着の画を先回りして、メモで片っ端からほぼ全話全カット事細かく伝える!

仕事をしていたのです。納谷さんからは「確かにこのメモがあれば、音は付きますね」とご納得をいただいて進めてました。納谷さんは画作り現場の今日(こんにち)に大変協力的な音監さんなのです!

で、また仕事に戻らせて頂きます(汗)! 次回また~。