前回までで、第50話「此の子等へも愛を」から第100話「明日を切り開け」までにあったテーマ性の強いエピソードの紹介が終わった。僕はこの10年くらい、プライベートでもイベントでも「『タイガーマスク』のドラマが凄い」という話をし続けてきた。それで話したのが、主にこれらのエピソードだった。

『タイガーマスク』は児童を意識した番組としてスタートし、次第に大人びた筆致で物語が紡がれるようになり、その結果として、前回までで取り上げたテーマ性の強いエピソード群が生まれた。ここまで読んでいただいた皆さんには、いかに深いドラマが展開されたのか、いかに巧みに物語が構成されているのか、分かっていただけたのではないかと思う。TVアニメ『タイガーマスク』が放映されていたのが1969年から1971年。今から50年以上前にこれだけ、ハイレベルな作品が作られていたのだ。ここでは敢えて「ハイレベル」という言葉を使いたい。

今回は第50話から第100話までにあったテーマ性の強いエピソードについて振り返る。振り返りつつ、今まで触れていなかった情報も付け加える。

第4クール終盤から第5クール最後の第50話「此の子等へも愛を」、第54話「新しい仲間」、第55話「煤煙の中の太陽」、第64話「幸せの鐘が鳴るまで」では被爆者家族、過保護、四日市の公害、交通遺児がモチーフになった。第50話と第55話は社会問題を取り上げたことで、アニメファンから賞賛されることが多い。社会問題を取り上げているのは間違いないが、それらのエピソードでは社会問題をきっかけにして、別のテーマを語っており、それが重要なのだ。これについて、僕は何度も言ってきたし、今後も強調していきたい。「社会問題を取り上げたから凄い」ではないのだ。

第50話、第54話、第55話、第64話では伊達直人が不幸な境遇にいる人達と出会い、そのドラマを通して「直人は、そして人間は不幸な境遇の人達に対して何ができるのか」が描かれた。また、第50話は「他人の不幸を娯楽として消費すること」を皮肉を込めて描いたものとして受け取ることができる。これは作劇とテーマ性が非常に突出した話数として記憶に留めたい。

第7クールと第8クールでは第83話、第84話、第87話、第89話、第93話、第100話で、ちびっこハウスの個々の子供にスポットが当てられた。社会問題をモチーフにした第50話、第54話、第55話、第64話とは違い、ファンが第83話からの一連のエピソードを語っているのを見たことがない。ではあるが、前回までのコラムで触れたように物語やテーマ性において、非常に充実したものであるのは間違いない。

それらのハウスの子供にスポットが当たったエピソードでは「みなしごはどのように生きるべきか」が語られた。それは「人間はどのように生きるべきか」について語ったものでもあるはずだ。さらに「不幸な境遇にいる人、人生の岐路に立った人に対して接する場合は、相手のことを真剣に考えることが重要だ」ということも描かれた。

第100話を観てから第50話を観れば、第50話の直人は被爆者家族に対して、彼等のことを考えて真摯に接していなかったということが分かるはずだ。あるいは第64話や第100話を観てから、以前の幾つかのエピソードを観れば、直人が色々な人達に対してファイトマネーを使っていたのが、思慮に欠けた行いに思えるかもしれない。第50話から第100話までの物語は、劇中では伊達直人自身が、作品外では作り手が、直人の行いについて見つめ直し、何をするべきなのかを考える過程だったのだろう。作り手がテーマや登場人物に真剣に向き合っている点が素晴らしい。

脇道に入ってしまうが、作り手の真剣さと言えば、書いておきたいことがある。この作品ではテレビの前でアニメ『タイガーマスク』を観ている子供が、劇中の子供達に気持ちを重ねるという構造があった。つまり、劇中の健太達がテレビ中継を観てタイガーを応援し、それと一緒に現実世界でテレビを観ている子供達がタイガーを応援して気持ちを盛り上げていく。全話に健太達がテレビ中継を観ている描写があるわけではないが、基本としてそういった構造となっていた。第83話でタイガーがミクロに対して「自分の幸福のために、タイガーマスクのファンをやめる必要があるかもしれない」と言っているが、メタ視点を導入すると、あの発言は現実世界でテレビを観ている子供達に対して「君に必要なら、この番組を観るのをやめたほうがいいかもしれない」と言ったのと同じことだと受け取ることができる。そうだとしたら、何という強烈なメッセージなのだろうか。多くの視聴者に観てもらうためにテレビ番組を作っているはずのスタッフ達が、そんなことを語るなんて。視聴者である子供にとって何が重要なのか、それを真摯に考えた結果として生まれたメッセージであるのだろう。『タイガーマスク』の作り手の志の高さは眩しいほどのものだ。

作り手は『タイガーマスク』の作劇についてどのように考えていたのだろうか。LD BOXの解説書に掲載された斉藤侑プロデューサーと脚本家 安藤豊弘のWインタビュー(DVD BOX第2巻の解説書に再録した)を読んでみよう。斉藤プロデューサーから脚本家に感情をリアルに表現して欲しいというオーダーがあったそうだ。それは非日常であるリングとちびっこハウスの日常をオーバーラップさせ、両者のドラマが溶け合うようにするためだった。安藤豊弘はそれを実現するために「シナリオの書き方も変わりましたよね。実写と変わらない書き方をしました」と述べ、それに対して斉藤プロデューサーは「それは僕の方で要求したんですよ。要するにマンガじゃないんだと。人間を描くんだからドラマがなきゃウソだ! ってね」とコメントしている。

被爆者家族や四日市の公害を扱ったエピソードについてはLD BOXのWインタビューと、DVD BOX第2巻の新規インタビューで、斉藤プロデューサーは「伊達直人の生い立ちを考えれば、どうしてもそういったものに目を向けることになる」と述べている。みなしごの問題を突き詰めていけば社会の矛盾にぶつかるし、必然的にみなしご以外の問題に向き合う必要が出てくるということだ。斉藤プロデューサーはDVD BOX第2巻の新規インタビューで「プロデューサーになった以上は、自分が作りたいと思ったものを作りたかった。現実に自分の周囲にいろんな問題がある。(略)たまたま原作にもそういう傾向があったので、取り入れていったということです。それと、タイガーの弱者に対する目線を考えるとね、ああいったことを取り上げざるを得ない」とも語っている。『タイガーマスク』制作当時において、作り手にとって身近な問題は四日市の公害や交通戦争であり、みなしごの延長線上にあるものとして、それらを取り上げたのだ。

第7クールと第8クールでちびっこハウスの子供達にスポットを当てたことについて、最終回を前にしてハウスのドラマを完結させる意図もあったが「ライターがそういうものを書きたがったのだろう。安藤さんがそういうものを書きたがったのではないか」と、DVD BOX第2巻の新規インタビューで斉藤プロデューサーは語っている。僕がDVD BOXで斉藤プロデューサーに取材をしてから20年以上が経った。もしも、機会があれば改めて『タイガーマスク』の主要スタッフにインタビューをしたい。

さて、以下は別の話題だ。第50話、第83話、第93話、第100話では子供達が生きていくために、過酷な道を歩まなくてはいけないことが描かれた。具体的に言うと、新しい環境で暮らしていくために自分を変えなくてはいけないこと、あるいは不安を抱えていながら、自分の人生を左右する決断をしなくてはいけないことが語られた。生きることとは戦いであり、それは大人でも子供でも変わりはない。だから、毎日を精一杯生きて、明日を切り開いていくことが必要なのだ。それが第100話の結論であり、第50話、第83話、第93話もその価値感が前提で物語が紡がれていると言えるはずだ。

ハードボイルドヒーローである伊達直人の日々が過酷であるのは納得できるが、どうして『タイガーマスク』の作り手は、子供達も過酷な人生を生きなくてはいけないとしたのだろうか。冷静に考えると、これは異色のドラマと言えるのではないだろうか。

それについては次回で触れることとしたい。

●第16回 ルリ子の願いと『タイガーマスク』のテーマ に続く

[関連リンク]

Amazon prime video(アニメタイムチャンネル) 『タイガーマスク』

https://amzn.to/4bjzNEM

タイガーマスク DVD‐COLLECTION VOL.4

https://amzn.to/3KRNiAj

原作「タイガーマスク」(Kindle)

https://amzn.to/3w3BJlV

作成者アーカイブ: アニメスタイル編集部

『タイガーマスク』を語る

第861回 『(劇)ジョー2』の魅力(12)

ただ黙って、続き。12回目……。

1:42:43~BGMをF.Oさせるのを境に、音を“ジョーとホセの息のみ(厳密には足音はあり)”に絞る音響演出が状況の恐ろしさを3倍に引き上げています!

1:43:03~いつもの“止め+ハーモニー”を軽く凌駕する驚異のペンタッチ! こちらは原作のイメージのまんまです。

1:43:19~この発狂ホセ、眼球の白眼が黄色いのはワザとの色指定?

1:43:26~ジョーをタコ殴りにするホセ! この“狂った動き”のお陰で、ホセの太眉(これもファンの間で有名?)など全く気になりません!

1:43:30~二人のシルエットからPAN UP↑してジョーの呻き声と共に血飛沫が舞う! この迫力、初見の時以来トラウマになりました。何もかも狂っていく男の戦い。因みにここ、TV版だとジョーの呻き声有りません、残念。

1:43:40~今度はレフェリーが太眉!

1:43:43~実はあまりなかった“止め+ハーモニーの観客”のみのカット。驚愕感が伝わります。

1:43:50~ホセ、太眉!!! このカットが一番の語り草? 2号影を越えた3号影の指定が“黒”になったと推測されます。前述の全身サイズのほうは逆に、本来の眉上のシワ線(?)との間をノーマルではなく“黒”に塗ってしまったのかと?

1:44:05~青パラで隠れてはいるものの、瓶の口部分に色パカ。そして咳き込むホセの眼も塗り損ねあり。

1:44:14~この顔……。初見ではもう真面に画面を見ていられなかったです。生気ないんだもん(涙)。しかも、ここからラストラウンドいっぱいまでジョーの主観は一切排除していて、本当に恐怖でした。

1:44:26~この辺りも確実に意図的に動き・ポーズ繋いでいませんよね、出﨑監督。ホセ(CV/岡田真澄)のモノローグも相まって異様な雰囲気。

1:44:43~既にリングすら描かない——いや、描く必要すらないドラマのテンション! 出﨑監督は生前、「ドラマに観客を引き込んでいれば、どんな表現も受け入れてくれるはず」的なお話されています。

1:44:56~キラキラのピンホールT光(透過光)素敵! 止め作画の前で光のバラつき抑揚だけの方が効果的!

1:45:08~ラストラウンド! 初見時、もう涙に入射光が反射して画面が見えなかったのを憶えています。

1:45:31~ジョーの叫び声から、ダウン! カッコイイ!

1:45:44~ここも葉子のテンション・マックスで、“瞳Hiブレ”が塗られていないことなど全く気になりませんでした。

1:45:52~一部実線(?)のせいか涙が立体的。そしてこちらも瞳Hiブレの塗り忘れ。気にしない、気にしない。

1:46:04~クロスカウンター! この手足の長いデッサンに惚れ込みました。「こんな画が描きたい!」と。

1:46:08~ウルフ金串の応援、嬉しい!

1:46:13~サチの眼の塗りが、可哀そうなことに……。

1:46:14~ホセ~ダウンから立ち上がり迄をカット割ってO.L(オーバーラップ)繋ぎ。いまだに自分もコンテで真似します。出﨑監督がその最たるものですが、“巧い演出”とは“巧い省略”とも言い換えることができるものです!

1:46:30~……でも、ここの縦PAN↕往復は、今見ると(汗)。

1:46:32~ゴロマキ権藤の応援も嬉しい!

1:46:35~ここまでテンション上がると、どんなに飛んだ表現も受け入れられます。リング照明のT光スーパー越し! この手の映像表現の発展型が『エースをねらえ!2』(’88)だと思います!

1:46:49~ここのFIX長回しアクションは秀逸! TV版ではもう少しだけ長く見れます。

1:47:15~「——燃え尽きた……」はTV版ではモノローグ。本来は劇場版でこの前カット「燃えたよ……」の方に口パクをつけるべきだったのにミス。TV版で追っかける際に口パク足すのに面倒になったのか、こちらの方をパク止めて完全にモノローグにした、ってことでしょうか? 個人的には時間が止まったような止め画の中、ジョーの口パクだけが動く——が良かったと今でも観返す度に思います。

1:47:24~興奮冷め止まぬ熱気表現で“波ガラス”かかっています。こういうところ、細かい!

すみません、ラストにもう一週語らせてください(チェックのお仕事が……)!

あと敬称略、すみません……。

第285回 かけがえのない音 〜ルックバック〜

腹巻猫です。巷でも話題の劇場作品『ルックバック』、観ましたよ。そして激しく気持ちをゆさぶられました。なにより映像がすばらしい。原作は発表されたときに読んでいたけれど、劇場版では、作品の中に入ってキャラクターとともに人生を生きるような体験を味わいました。そして、わかってはいたけれど、「そうなるのね」という切なさ。背景に流れる音楽(劇伴)が、ふつうの映画音楽とは異なる、ライブ感のある音楽であることも心に残りました。今回はその音楽について語ってみます。

『ルックバック』は2024年6月28日に公開された劇場アニメ。藤本タツキの同名マンガを原作に、監督・脚本・キャラクターデザインを押山清高が務め、アニメーション制作をスタジオドリアンが担当して映像化した。

マンガ好きの小学4年生の少女・藤野は、圧倒的な画力を持つ同級生の少女・京本と出会い、刺激を受け、やがて2人でマンガを描くようになる。ついに2人はマンガ雑誌でデビューするが、初めての連載の仕事を前に2人の歩む道は分かれてしまう。それから数年後、マンガ家として忙しい日々を送っていた藤野のもとにある知らせが届く。

ストーリーを語ることはあまり意味がない。絵の力とそれが呼び起こす感情に圧倒される。藤野や京本が感じること、彼女たちが2人で、あるいは1人で過ごす日々をともに体験することで、観客の心の底に沈んでいたさまざまな記憶や気持ちが浮かびあがってくる。つい、それを解釈したり、語ったりしてしまいたくなるけれど、そうではなく、じっとかみしめることに意味がある……そんな作品だと筆者は受け取った。

映像がすばらしいのはもちろんだが、音楽も尋常でない力を持っている。映像に寄り添い、絵が躍動すると音楽もはずむ。絵と音の気持ちがぴったり合っている。音楽を担当したのは、haruka nakamura。ピアノを主体にしたソロアルバムをリリースするなど、独自の音楽活動を展開している音楽家である。原作者の藤本タツキがharuka nakamuraの音楽を聴きながら原作を描いていたことがきっかけで、アニメ版の音楽を依頼されたという。

劇場版のパンフレットに掲載されたharuka nakamuraのコメントを読んで、筆者は「えっ?」と思った。nakamuraはこう書いている。

「大体は映像を見ながら感じたままに即興演奏をしたピアノを土台に、アンビエントなどの様々な音や、徳澤青弦さんによる素晴らしいストリングス・アレンジをつけていただいたりした上で完成しています」

フィルムスコアリングだろうと思っていたが、即興演奏とは!?

サウンドトラック・アルバムの解説書に、より詳しい音楽作りの背景が書かれている。本作の音楽は、haruka nakamuraが映像を観ながらピアノを即興で演奏し、ほとんどの場合、そのファーストテイクに音を加えるなどして作り上げたものだという。

フィルムスコアリングとは、文字どおりフィルムに合わせて譜面(スコア)を書くことだ。譜面で設計した音楽を映像とタイミングを合わせて演奏し、完成させる。現在はコンピューターで音楽が作れるので、モニターを観ながらキーボードを弾いて作曲することも行われているが、最終的にはテンポを整えたり、アレンジを加えたりして仕上げていく。即興演奏がそのまま使われるわけではない。『ルックバック』の音楽の作り方は、フィルムスコアリングとはまったく別である。

即興演奏による映画音楽といえば、すぐ思い浮かぶのが1958年公開のフランス作品「死刑台のエレベーター」である。ジャズミュージシャンのマイルス・デイビスと彼のバンドがスクリーンに投影された映像を観ながら即興で演奏した音楽が使用された。……と言われているが、実態はもう少し複雑だ。マイルスは事前にラッシュフィルムを観て音楽の構想を練り、本番ではマイルスがリードしながらバンドメンバーが演奏していった。曲によっては2回、3回とテイクを重ねて、イメージに合う演奏を追求している。現在は、本編に採用されなかったテイクも商品化されていて、CDや配信で聴くことができる。

即興性の重視という点では、「死刑台のエレベーター」よりも『ルックバック』のほうが徹底している。haruka nakamuraは、即興演奏したピアノのファーストテイクをあえて使っている。テイクを重ねれば音楽的には整ってくるが、初めて弾いたときの感情や演奏の瑞々しさは失われる。ファーストテイクは、テンポもゆれているし、演奏も粗いところがある。が、その演奏には、2度とくり返すことのできない、かけがえのない感情と時間が刻まれている。その「かけがえのない音」が『ルックバック』には必要だった。この作品に流れる音楽はそういう音楽でなければいけない、とharuka nakamuraは思ったのだろう。

本作のサウンドトラック・アルバムは「劇場アニメ ルックバック オリジナルサウンドトラック」のタイトルで、2024年6月28日にエイベックス・ピクチャーズからリリースされた。収録曲は以下のとおり。

- 流れゆく季節

- 空想の彼方で

- 8の季節

- 日々に帰る

- スケッチブック

- Rainy Dance

- ふたりの背中

- 輝いた季節

- beautiful days

- solitude

- RE : SIN

- ひとりの君へ

- エンカウンター

- 君のための歌

- FINAL ONE

- Light song

全16曲。収録時間約25分。上映時間1時間弱の作品なので音楽の量は多くないが、本編同様にとても濃密なサントラだ。

本アルバムはCDと配信でリリースされている。デジタルアルバムでも購入できるし、サブスクでも聴くことができる。が、音楽に関心を持った方は、ぜひCD版を購入することをお勧めする。CD版の解説書にはharuma nakamuraによるコメントと全曲解説が掲載されているからだ。それを読めば、『ルックバック』の音楽について知るべきことはすべてわかる。

haruka nakamuraはこの作品の音楽を頭から順に作っていった。作品の中の感情の流れに寄り添った音楽にしたいと思ったからだ。同時に3つの場面の音楽を軸にすることを考えたという。

そのひとつめが冒頭のシーンの曲「流れゆく季節」(トラック1)。俯瞰で描かれた夜の街、カメラがひとつの家に近づき、藤野の部屋の中へ。マンガ描きに熱中する藤野の背中に、ピアノの旋律が重なる。弦楽器が加わり、藤野の心に渦巻く感情を表現する。別録りしたとは思えない、ピアノとストリングスのみごとなアンサンブルに気持ちが引き込まれる。

ふたつめは、京本と初めて顔を合わせた藤本が、雨の中を踊るように駆けながら帰るシーンの曲「Rainy Dance」(トラック6)。藤野のよろこびと興奮がそのまま絵になったようなシーンに音楽もぴったりついていく。映像と音楽のセッションだ。藤野の足取りに合わせてテンポも変わり、鍵盤を弾くタッチも変化する。感情が徐々に盛り上がり爆発するような、高揚感あふれる演奏。こちらの気持ちもシンクロする。

3つめは、作品のラスト、藤野がひとり机に向かってマンガを描くシーンの曲「FINAL ONE」(トラック15)。作品の中で流れた情感がここに集約されている。作品から引き出された感情のままに、しだいにテンポが速くなり、メロディも展開していく。まさに「万感胸にせまる」演奏である。

ここまで紹介した3曲——「流れゆく季節」「Rainy Dance」「FINAL ONE」を聴いただけで、この作品の核になっているものが伝わってくる。haruka nakamuraの言葉どおり、『ルックバック』の音楽は、物語的にも心情的にも、この3つの曲が中心になっているのだ。

トラック3「8の季節」は、藤野がひたむきに絵の練習にはげむシーン(シークエンス)に流れる曲。このシーンは、セリフはほとんどなく、映像の連なりと音楽で時の経過を表現している。音楽の力を信頼した演出だ。haruka nakamuraによれば、このシーンは「原作を読んだ時から頭の中で音が聴こえて」いたそうだ。短いフレーズをくり返すピアノにストリングスがからみ、藤野の心の熱量を表現する。夢中になって何かに打ち込んだ経験がある人なら、心を動かされずにいられない場面である。

藤野と京本のやさしい時間を彩る「ふたりの背中」(トラック7)もいい。ミュート・ピアノを使った温かい音色が、2人のかけがえのない日々に寄り添う。それに続く2曲——「輝いた季節」(トラック8)と「beautiful days」(トラック9)の、日々を慈しむような旋律と音色の美しさ。「この時間がずっと続けばいいのに……」と思う気持ちが音になったような曲である。

トラック11「RE : SIN」もミュート・ピアノを使った曲。映画の終盤、京本の家に行った藤野が深い後悔の念に襲われる場面に流れる。ミュート・ピアノの抑えた音色が、過ぎ去った時を悼むような哀感を帯びた旋律を奏でる。曲の冒頭のシンセのような音は、曲の終わりの部分のメロディを逆再生したもの。一気に時をさかのぼるような音響的な工夫が効果を上げている。

それに続く「ひとりの君へ」(トラック12)と「君のための歌」(トラック14)の切なさったらない。いや、曲自体は切なくない。むしろやさしく温かいのだけど、それがなおさら胸を打つ。大切な人を想う祈りのように。

すでに紹介した「FINAL ONE」(トラック15)をはさんで、トラック16「Light song」は本編全体を締めくくるラストソング。haruka nakamuraが「讃美歌」のつもりで作ったという、素朴で美しい曲である。主題歌とされているが、意味のついた歌詞はない。造語のような、どこの国の言葉でもない音の連なりで歌われているのだ。歌詞をつけなかったのもよかったと思う。言葉にすれば、わかりやすくはなるけれど、作品の解釈を限定してしまうおそれもある。この曲は、観客がそれぞれに意味をあてはめて聴けばよいのだ。

『ルックバック』の音楽は作品の記憶をよみがえらせるだけでなく、作品に刺激されて呼び起こされた、さまざまな感情もよみがえらせる。タイトルの『ルックバック』が意味するように、過去をふり返らせてくれるわけだが、聴き終える頃には、前に進もうという気持ちもわき上がってくる。即興演奏が生み出すドライブ感の力だろう。『ルックバック』は「背中を見る(見て)」という意味にもとれるが、むしろ背中を押してくれる音楽でもあるのがすばらしい。

劇場アニメ ルックバック オリジナルサウンドトラック

Amazon

第498回 「描く人、安彦良和」に行ってきました!!

第861回 『(劇)ジョー2』の魅力(11)

四の五の言わず、続き11回目……。

1:36:02~「見えねえのはおっつぁんと同じ片っぽだけだ、何とかなる!」この言い方も衝撃でした。

1:36:13~カバレロ「えぇ? そんなことは、できないよ、ホセ」これも、この対応が正解。原作だと本当にレフェリーを呼んで試合を放棄させようと試みるも、レフェリー本人から「馬鹿なことを言わないで」と窘められるんですよね、カバレロ(笑)。あと、“赤コーナーポスト”なのに補色的効果を狙って、半分“青”が入ってるところが小林七郎美術監督っぽい。

1:36:20~ここのBGMが入るところからもう“絶望”感半端なくって、初見の時は泣いてました。

1:36:30~迫るジョーにホセのドアップが重なってる異様な画面。それまでこんな画見たことなくて、衝撃でした! TV版ではこの後“止め+ハーモニー”になるんですよね。

1:36:49~ホセの連打を受け、マウスピースを噴き出し崩れ落ちるジョー。葉子じゃなくても見ていられませんでした。

1:36:56~久し振りに葉子のカット。表情が切ない……。

1:36:58~林屋夫妻と紀子。この会場内でジョーのパンチドランカーについて知っているのは葉子だけってのも切ない。

1:37:00~この映画にゴロマキ権藤は必要だったのでしょうか? でも、横顔かっけ~! で、隣のうるせぇチンピラの手が、カット尻のみ権藤の肌色に! 塗りミス!

1:37:50~このジョーの表情なんか最高ですね! 多く語る必要なし! これが分からない人とは一生友達になれる気がしません!

1:38:08~パンチを繰り出したジョー(止め)に遅れてホセ(止め)がF.I(フェード・イン)で現れる! こういうアニメならではの省略(飛ばし?)演出が本当に巧い、出﨑監督!

1:38:16~ジョーの呻き声が響く中、思わず席を立っている葉子……!

1:38:19~そして、眼前の惨劇をいくら描くより、この葉子の表情一発ですべて伝わる、やっぱり杉野(昭夫)作画は凄い!!

1:38:28~堪らず武道館を出たところ、さらに待ち構えていたようにのラジオ生中継。これが演出!

1:38:45~ここからの車内のシーン全般、尺が短い分劇場の方が損してますよね。TV版だと葉子が再び武道館に戻るまでの葛藤に、控室での「ありがとう……」のジョーが回想~こだまします。あれが良かったのに、劇場版ではカット。

1:39:16~髪をかき上げる葉子、良く描けてます! 出﨑監督も『(劇)ジョー2』特集号での杉野作監・島田(十九八)Pとの対談で褒めてました。

1:39:51~で、武道館に戻り扉を開けると再び歓声が聴こえ~惨状が葉子の目に飛び込んでくる!

1:39:53~その葉子の顔がこれ。

1:40:22~先に答えを言うと、これは劇場版の方が正解。劇場版は最初から外人は全て日本語で通してるから気になりませんが、TV版だと普段の会話は英語+字幕で通して、ここから“日本語によるモノローグ”になるのです! これだけは、もう少し計算して欲しかった、TV版。

1:40:34~「ジョー・ヤブキは死んだりするが怖くないのか? 彼には悲しむ人間が一人もいないのか? 私は違う。私は死ぬのが恐ろしい……!」このホセの吐露に対して、「だから、ジョーはカッコイイんだ!」と興奮した俺でした。

1:41:00~ジョーが投げたタオルが葉子の足元に落ちる——本当に神がかった原作、そして演出!

1:41:11~一旦拾い上げたタオルを、再び落とす葉子。これで全て表現できているのは分かりますが、初見の時は“まだやらせるなんて、狂ってる!”でした。

1:41:29~どう考えても不幸な未来に向かって驀進中の男を、力一杯応援する女の狂気! 表情にそれが出ています。

1:41:33~これだけ熱いと、上下ビンボービスタのトリミングで段平の顔が切れてても、全然気になりません!

1:42:03~この葉子の叫びに、当時ガキだった自分、ボロボロ泣いて観てました。

1:42:26~またパラレル・ガイコツ。前述と服装が違います。さらに声も違う? 多分劇場先行作画がスケジュールギリギリで、出﨑監督のコンテを直撮影(コンテ撮)によるアフレコでキャラの分別ができない状態で収録され、後から画がハマったらガイコツが口パクしてた、ってことかと推測できます。本来は隣のゲリラが喋る予定だった? また些末なことです。

と、まだ続くことと敬称略、すみません。来週こそは終わりそうです……。

【新文芸坐×アニメスタイル vol. 179】

『この世界の片隅に』八度目の夏

新文芸坐とアニメスタイルは毎年、夏に片渕須直監督の作品を上映してきました。今年の夏も昨年と同様に昼間のプログラムをお届けします。

日時は8月3日(土)。上映するのは片渕監督の『アリーテ姫』と『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』の2本です。午前10時に上映スタートです。2本を上映した後に、片渕監督のトークコーナーとなります。また、トークコーナーの最初に制作中の『つるばみ色のなぎ子たち』のパイロット映像を上映する予定です。

チケットは7月27日(土)から発売開始です。会場では『この世界の片隅に』の絵コンテを収録した書籍「この世界の片隅に 絵コンテ[最長版]」を販売します。この書籍については以下の記事をどうぞ。

●『この世界の片隅に』絵コンテの決定版 [長尺版]よりも長い[最長版]で刊行!

http://animestyle.jp/news/2019/11/11/16619/

チケットの発売方法については、新文芸坐のサイトで確認してください。

|

【新文芸坐×アニメスタイル vol. 179】 |

開催日 |

2024年8月3日(土) 10時~15時55分(トーク込みの時間となります) |

|

会場 |

新文芸坐 |

|

料金 |

一般2800円、各種割引 2400円 |

|

上映タイトル |

『アリーテ姫』(2001/105分/35mm) |

|

トーク出演 |

片渕須直(監督)、小黒祐一郎(アニメスタイル編集長) |

|

備考 |

※トークショーの撮影・録音は禁止 |

●関連サイト

新文芸坐オフィシャルサイト

http://www.shin-bungeiza.com/

第497回 田中れいなさんご結婚!

第860回 『(劇)ジョー2』の魅力(10)

続き。遂に10回目。実際自分の人生を変えた映画だけに、まだまだ深く掘り下げたいのが本音。でも、こればっかやってられないので早く終わらせます、はい……。

1:24:11~あ、客席に出﨑統監督発見! どうやら杉野昭夫作画監督らしき人も?

1:24:15~無理してこんな難しい芝居をこのアングルで描かせなくてもいいのに……。

1:24:30~この辺りからのアクション作画は、良い意味で雑で荒々しい! 冒頭の丁寧作画はもちろん最高なのですが、後半の——リアルな話、スケジュールとのせめぎ合いで、アニメーターたちも描き飛ばさざるを得ない状況の作画が鬼気迫っててカッコいい!! 以前、杉野さんが「スケジュールがキツいほうが、良いアクションになる」的に語ったインタビューがありましたが、それは板垣も同感。テレコム(・アニメーションフィルム)時代、大塚(康生)さんが俺らに「3秒の動きは3秒で描け」と教えてくださったことと異口同音だと思います。

1:24:37~ここのパンチなんか、ジョーの腕がやたら長く描かれていたり!

1:24:43~鬼気迫るジョーの形相が、死に向かって全力で突進してるヤバさが出てて、観てる最中不安しかなかったのを憶えています。

1:24:56~これも狂気……!

1:25:30~今、自分もプロ目線で見るとここも前カットとポーズ繋がってないですよね。

1:25:51~初めて武道館(花澤香菜コンサート)に行った際、この画が決してオーバーな俯瞰ではないこと(すり鉢状)を体感しました。にしてもここのキノコ、コミカルで良い動き。『ジョー2』のキノコは『ガンバの冒険』のイカサマと被ります。出﨑作品&同じ声優。

1:26:44~コークスクリュー・パンチ炸裂!!! 初見では画面を直視できませんでした。あおい輝彦の呻き・叫びがさらに迫真で、痛さが自分に伝わってきたし、「ジョー、死んじゃうって……!」と涙で歪んだ視界で観てました。こんな体験、後にも先にも『ジョー2』だけでした!

1:27:04~前カット思いっきりの深呼吸から、中無しで止めQ.PAN+画ブレ! この呼吸が真から痛い!

1:27:20~ウルフ金串(CV.納谷六朗)が応援してるのは嬉しい。

1:28:19~画面分割+段平の解説~コークスクリュー横~そして、止め+縦PAN、カット割りの呼吸が素晴らしい! “ゴージャス作画+アニメーター努力(忍耐)”ばかりが賞賛される昨今の劇場アニメと違い、ちゃんと“コンテ・演出”で面白い流れを作っている出﨑監督の仕事はもっと評価されるべきです! アニメとして!

1:28:53~個人的に劇場版~岸部シロー・西で一番好きなところ!

1:29:12~段平の言うとおり、本当に「殺されるぞ、ジョー!」と思って観ていたアングル。

1:29:31~所謂“『ジョー2』名物——太眉のホセ”が一瞬! 多分塗り間違い。

1:30:25~ホセの動揺と同じく、俺も激しく動揺したことを憶えています。…ドクター・キニスキー、ちゃんと見ててよ。

1:31:09~「ジ、エンド——」からホセの背後で身体を起こすジョーに、「もう、止めて」と切に願った自分。

1:31:28~「やけっぱちのパンチドランカーさ」と不敵に笑むジョーに“生き様”を感じました。

1:31:38~余裕かまして躱したつもりのところへ、飛んでくるジョーのパンチが面白い。

1:31:49~この(ジョーのパンチが当たった時の)ホセの目は一体どうなっているのか?

1:31:53~「もろに俺のパンチが当たりやがる!」と言ったって、観ていた俺は起死回生のチャンスだ、などと喜べなかったです、痛々しくって。

1:32:00~パラレル・ガイコツ! TVシリーズ版・第44話でてっぺんに髪があるガイコツが登場します。多分劇場版作画の“追い越し”で劇場公開の後、TV版 “少年院OB集う”シーン用に設定を起こした、ってことだと推測します(違う?)

1:32:47~ここのモノローグ~ホセ、被る水をスーパー処理で重ねて、画面センター(目部分)以外青パラで画面7割を覆って……、不思議な空気感です。アナログ撮影でもワン・アイディアの工夫で色んなことができるのです。ただ今見ると、耳にも水をかけて欲しかった(汗)。

1:33:14~カット尻、段平の笑いが空振りしてますが、そんな些末なこと気にしません。

1:33:46~ホセ初ダウン! 止めハーモニーに動きのインサート、巧い!

1:34:17~ジョー、3回通過リピート~猛ラッシュ! でも、俺は嬉しくなかったです。

1:34:22~目がヤバい! 狂ってる!

1:35:35~「右目がもうほとんど見えねえ……」、こういう絶望的なことを口元に笑みを浮かべて言う大人の男の世界があったのか! と、ショックでした。

で、まだ続くことと敬称略。すみません。

第284回 冒険する音楽 〜終末トレインどこへいく?〜

腹巻猫です。6月26日にTVアニメ『終末トレインどこへいく?』のサウンドトラック・アルバムがリリースされました。本作は西武池袋線沿線を舞台にしたSFファンタジー作品。西武池袋線は筆者がよく利用する路線で、毎回、見慣れた駅や聞き覚えのある駅が登場するが楽しみでした。今回は、本作の音楽を紹介します。

『終末トレインどこへいく?』は2024年4月から6月まで全12話が放送されたTVアニメ。『ガールズ&パンツァー』の水島努が監督と音響監督を務め、アニメーション制作をEMTスクエアードが担当したオリジナル作品である。

7G回線開通時の事故により、奇怪な世界に変貌してしまった地球。地上の風景は大きく変わり、人々の多くも人間とは異なる姿になっていた。

主人公の女子高生・千倉静留が暮らす埼玉県・吾野も、21歳3ヵ月を越えた大人がみな動物に変身してしまう異変が起きていた。ある日、静留は新聞に載った写真に2年前にけんか別れしてしまった幼なじみの同級生・中富葉香の姿を見る。葉香が池袋にいると知った静留は、吾野駅のホームに放置されていた電車を動かして池袋に向かうことにした。同級生の星撫子、久賀玲実、東雲晶、犬のポチさんも電車に乗り込み、静留についていく。異世界と化した西武池袋線沿線をたどりながら、静留たちは池袋への旅を続ける。

面白かったなあ。オリジナル作品だから先がどうなるのかわからず、毎回わくわくしながら観ていた。

静留たちが訪れる西武池袋線沿線の光景が、どれもシュールでユニーク。見慣れた日常が異界に変貌するSFファンタジー作品ならではのセンスオブワンダーを味わった。最近流行の異世界ものでは、舞台は異世界の設定でも地球とそんなに変わらない風景である作品が多いのだが、本作は掛値なしの異世界。「ふしぎの国のアリス」の世界をさらにシュールかつ怪奇にしたような世界が見られるのが楽しみだった。

本作を観ながら、筆者は『宇宙戦艦ヤマト』第1作を思い出していた。電車の旅なら『銀河鉄道999』だろうと思われるかもしれないが、筆者にとって『宇宙戦艦ヤマト』第1作は「未知の宇宙を旅する物語」。ガミラスとの戦いよりも、旅の途中で遭遇する未知の宇宙生物や壮大な天体現象に面白さを感じていたのだ。『終末トレインどこへいく?』も未知の世界を旅する物語である点が共通している。初期のエピソードではラストに「池袋まであと○駅」と残りの駅数が表示されていたことも『宇宙戦艦ヤマト』第1作を連想させた。

後半は展開がやや駆け足になったことが惜しまれる。もっとふくらませられるなと思ったエピソードがあるし、通り過ぎた駅にも停車して、2クール放送してほしかった。

音楽は辻林美穂が担当。シンガーソングライターとして活動するかたわら、TVアニメ『異世界食堂』の音楽なども手がける音楽家である。

本作の音楽の中心になっているのは3つのモチーフ。メインテーマ「終末トレインどこへいく?」と静留が操縦する電車「アポジー号」のテーマ、そして、静留と葉香のテーマ「ふたりのきもち」のメロディである。静留と葉香のテーマが設定されているところが重要だ。本作は突き詰めると「静留と葉香の物語」なのだから。

それ以外に、静留たちが立ち寄る西武池袋線沿線の町のエピソード用に作られた曲がある。近年のTVアニメは放送前に全話分のシナリオが完成していることが多く、音楽もシナリオの特定の場面を想定して作られるケースがある。本作もそれに近い音楽作りが行われているようだ。

本作のサウンドトラック・アルバムは2024年6月26日に「オリジナルTVアニメーション『終末トレインどこへいく?』オリジナル・サウンドトラック」のタイトルでフライングドッグからリリースされた。メディアは配信のみで、CDやアナログ盤での発売はない。収録曲は以下のとおり。

- 終末トレインどこへいく? -main theme-

- アポジー号 -go go Apogee-

- みんなと一緒

- ふたりのきもち -すれちがい-

- 腰巾着

- スワンボート

- キノコの里I

- キノコの里II

- ふたりのきもち -もう知らない-

- 終末トレインどこへいく? -darkness-

- じわじわゾンビ

- ダッシュゾンビ

- あなたたちには私が必要

- 私にはあなたたちが必要

- アポジー号 -dreamy-

- 息を潜めて

- 俺がルール

- 練馬の国のアリス -main theme-

- 練馬の国のアリス -nightmare-

- 練馬の国のアリス -battle-

- 終末トレインどこへいく? -sunny-

- お父さんだきゅるん

- 漫画で世界を変えるんだI

- トキワビーム -dramatic-

- トキワビーム -romantic-

- 漫画で世界を変えるんだII

- アポジー号 -go faster-

- 抜け出せない迷宮

- 逃げて!

- ふたりのきもち -ひとりぼっち-

- 終末トレインどこへいく? -dash-

- ディストピア

- 魔女王

- ふたりのきもち -ごめんね-

- ありがとう

- 黒豹便のテーマ(歌:大渕野々花)

- 黒豹便のテーマ -instrumental-

主題歌の収録はないが、劇中に流れるCMソング「黒豹便のテーマ」とそのカラオケがボーナストラック的に収録されている。黒豹便とは静留たちの世界で活動している宅配便サービスである。

曲の並びは劇中使用順どおりではないが、おおむねストーリーに沿った構成。聴きながら本編をふり返ることができる。ただ、本編で流れていて未収録になった曲もいくつかあるようだ。せっかく収録時間の制約がない配信アルバムなのだから、全曲収録か、それに近いボリュームでのアルバムにしてほしかった。

1曲めの「終末トレインどこへいく? -main theme-」は本作のメインテーマ。シンセの不思議な前奏から徐々にリズムが加わり、短いフレーズがくり返される中にメインのメロディが少しずつ姿を現す構成。曲の半ばを過ぎて、ようやくメインのメロディの全体がピアノとシンセで演奏される。哀愁のあるメロディは、本作のテーマである静留と葉香の関係を思わせる。前進感のある曲調は本作が「旅」の物語であることを反映しているのだろう。第1話のラストで静留たちが池袋へ旅立つ場面をはじめ、途中で立ち寄った駅から出発する場面などにたびたび選曲された。

アルバムには、この曲の3つの変奏が収録されている。トラック10「終末トレインどこへいく? -darkness-」はミステリアスなアルペジオがくり返される謎めいた雰囲気の曲。メインテーマのメロディは曲の後半に歪んだ音色のシンセで薄く流れるだけ。メインテーマのバリエーションとしては変わったアレンジだ。が、怪しげな曲調を生かして、静留たちが葉香の手がかりを得る場面や立ち寄った駅で不安を感じる場面などによく使われている。

トラック21「終末トレインどこへいく? -sunny-」は生楽器の演奏によるほのぼのムードのアレンジ。異変が起きる前の日常の回想シーンや静留たちの語らいの場面に流れた。

3つめの変奏曲がトラック31「終末トレインどこへいく? -dash-」。こちらは緊迫感のあるアップテンポのアレンジで、曲名通り、静留たちが危機から脱出しようとする場面などに使われた。

トラック2「アポジー号 -go go Apogee-」は、静留たちが乗る西武2000系電車「アポジー号」のテーマである。シンセの短い前奏に続いてリズムが加わり、電車の進行を思わせる軽快なテンポで曲が展開する。シンセの短いフレーズがくり返されたあと、曲の後半になってメインのメロディが現れる。前進感のある曲調や曲の構成は、メインテーマ「終末トレインどこへいく? -main theme-」と似たところがあるが、こちらは静留たちの日常の描写にもっぱら使われている。第4話で静留たちが電車の中で語らう場面に流れたほか、最終話では静留たちが吾野へ帰っていくラストシーンに使用されていた。

この曲の2つの変奏がアルバムに収録されている。トラック15「アポジー号 -dreamy-」は柔かいシンセの音色で演奏されるファンタジックなアレンジの曲。第5話で月の輝く空の下を電車が走る場面や第6話で静留たちが電車を「アポジー号」と名付ける場面に使われた。

もうひとつの変奏曲はトラック27「アポジー号 -go faster-」。不気味なシンセの音の中に人の声が聞こえる、ちょっと怖いイントロから始まる。テンポアップし、4つ打ちのリズムを基調とした疾走感のある曲調に展開。第4話でアポジー号が恐い駅に停車せずに通りすぎる場面など、先を急ぐシーンに使われていた。

トラック3の「みんなと一緒」は、静留と玲実、晶、撫子らのシーンにたびたび流れた日常曲。テンポのよいセリフの応酬をユーモラスに演出する曲だ。

似た感じの曲としては、7G事件の黒幕であるポンタローのテーマ「腰巾着」(トラック5)や静留たちが旅の途中で出会う謎の仙人のテーマ「スワンボート」(トラック6)、第5話に登場する稲荷山公園駅の兵隊のボスのテーマ「俺がルール」(トラック17)、行方不明になっていた静留の父のテーマ「お父さんだきゅるん」(トラック22)などがある。キャラクターに付けられる曲がどれもユーモラス、コミカルに作られているのが本作の特徴のひとつである。

トラック4「ふたりのきもち -すれちがい-」について触れる前に、特定のエピソード用に書かれた曲を紹介しよう。

トラック7「キノコの里I」とトラック8「キノコの里II」は、第2話、第3話の東吾野駅のエピソードで使われた曲。静留たちは頭にキノコを生やした住民と出会い、親切にされる……と思いきや、恐ろしい目にあう。「キノコの里 I」は静留たちが住民から手厚いもてなしを受ける場面に流れるおだやかな曲。「キノコの里II」は「キノコの里I」を不気味に変形させた曲で、住民の異様さとたくらみがあらわになる場面に使われた。

トラック11「じわじわゾンビ」とトラック12「ダッシュゾンビ」は、第6話、第7話の清瀬駅周辺のエピソードで使用。「じわじわゾンビ」は静留たちがゾンビの恐怖におびえる場面、「ダッシュゾンビ」はゾンビから逃げる場面やゾンビと戦う場面に使われている。

その次の「あなたたちには私が必要」(トラック13)と「私にはあなたたちが必要」(トラック14)も第6話と第7話で使われた曲で、ゾンビの女王とゾンビたちとの奇妙な共生関係を描写している。サーカスのジンタを思わせる曲調が印象的だ。

トラック18からの3曲、「練馬の国のアリス -main theme-」「練馬の国のアリス -nightmare-」「練馬の国のアリス -battle-」は、第8話の大泉学園駅のエピソードで使われた。大泉学園はアニメ「練馬の国のアリス」の世界になっているという噂だったが、静留たちの想像と異なり、「練馬の国のアリス」の悪役が支配する混沌の国になっていたのだ。このエピソードは1話で終わってしまったので、この3曲も1回ずつしか出番がなかったのが残念。

トラック23からの4曲、「漫画で世界を変えるんだI」「トキワビーム -dramatic-」「トキワビーム -romantic-」「漫画で世界を変えるんだII」は、第10話の椎名町のエピソードで使われた曲。敵のトキワビームを浴びた玲実の姿が劇画調に変わってしまうなどパロディ感満載の楽しいエピソードだった。しかし、やはり1話で終わってしまったのが惜しい。パロディっぽく作られた音楽も、少ししか流れないのがもったいなかった。

さて、「ふたりのきもち」である。本作の重要なテーマである静留と葉香の関係につけられた曲で、アルバムには4つのバリエーションが収録されている。

トラック4「ふたりのきもち -すれちがい-」は、旅の発端となる、静留と葉香の気持ちのすれ違いを描写する曲。ピアノが切ないメロディを奏で、チェロがそれを引き継ぐ。第1話で静留が葉香との仲たがいを回想する場面に流れたほか、静留が葉香への複雑な想いに悩む場面、静留たちが葉香を心配する場面など使われている。

トラック9「ふたりのきもち -もう知らない-」はシンセによる不安な曲で、曲の前半にはメロディらしいメロディが登場しない。後半になってようやく「ふたりのきもち」のモチーフが現れる。そのメロディも、傷ついた心を表現するように、ノイズのような音に覆われていている。思い切ったアレンジの曲だ。

トラック30「ふたりのきもち -ひとりぼっち-」は、ピアノソロによるしっとりとした変奏曲。静留が小学生の頃の葉香との日々を回想する場面、葉香に会いたい気持ちを確認する場面などに使われた。ひとりぼっちのさびしさよりも、葉香への強い想いを表現する曲として使われている。

トラック34「ふたりのきもち -ごめんね-」は、静留と葉香の気持ちが再び通じ合う場面に流れた、大団円の曲。最終話のクライマックスで、再会した葉香が吾野の日々を思い出し、静留と仲直りする感動的な場面にフルサイズで使用された。本作のテーマが凝縮された、もうひとつのメインテーマ、愛のテーマとでも呼ぶべき曲である。

実は本作にはもう1曲、「ふたりのきもち」のメロディを使った曲がある。トラック33「魔女王」がそれだ。7G事件のあと、記憶を失い、「池袋の魔女」と呼ばれるようになった葉香を描写する曲である。シンセの混沌とした響きが重なる中に「ふたりのきもち」のメロディの断片が現れ、曲の後半ではストリングスによってメロディ全体が美しく奏される。葉香が「池袋の魔女」から本来の葉香に戻り目覚めるまでを1曲の中に織り込んだような、ストーリー性のあるアレンジだ。

本作には、「魔女王」やメインテーマのように、1曲の中にドラマを感じさせる曲がいくつかある。先の展開が読めず、本作のタイトルそのままに「どこへ向かって行くのだろう?」と思いながら聴いてしまう。

一般にアニメの溜め録りの音楽(劇伴)は映像に合わせて編集することを考慮して、曲を途中でつなげたり、曲の一部をくり返したりできるように作ることが多い。曲調が次々と変わっていく曲や凝った構成の曲は編集しにくいため、避けられる傾向がある。しかし、ドラマチックな展開のある曲が長いシーンにうまくはまった場合は、絶大な効果を発揮する。

『終末トレインどこへいく?』の音楽は、あえてアニメ劇伴の定石をはずして、そういう効果をねらって作られたように感じる。それは辻林美穂がシンガーソングライターであることと関係しているのかもしれない。本作の音楽がどのように発注され、作られたのか、音響監督も務めた水島監督がこの音楽をどのように演出に生かそうとしたのか、聞いたみたいものだ。いずれにせよ、「先が読めないほうが面白いでしょう?」と言わんばかりの、冒険心に富んだ音楽である。

オリジナルTVアニメーション『終末トレインどこへいく?』オリジナル・サウンドトラック

Amazon

第496回 ジブリアニメをスマホで観たったゾ!!

『タイガーマスク』を語る

第14回 第100話「明日を切り開け」

第100話「明日を切り開け」(脚本/柴田夏余、美術/福本智雄、作画監督/国保誠、演出/黒田昌郎)は、ちびっこハウスの個々の子供にスポットが当てられるエピソード群の最後の一本である。

このエピソードの直後から、最終回である第105話に向けて怒濤の展開となる。第101話でタイガー・ザ・グレートによって拳太郎が倒され、第102話で直人が自分がタイガーマスクであることをルリ子に明かす。第103話でミスターXが命を落とし、第104話と第105話でタイガーとタイガー・ザ・グレートの死闘が描かれる。

第100話はヒーロードラマとしての『タイガーマスク』のクライマックス直前のエピソードであり、この話で「みなしごはどのように生きるべきか」というテーマに、そして「大人がみなしごに対して何ができるのか」というテーマに決着が付く。そして「みなしごはどのように生きるべきか」は「人間はどのように生きるべきか」についての問いかけと結論に繋がっていく。

驚いたことに第100話にはタイガーマスクの試合シーンがない。直人がマスクを被る場面すらないのだ。プロレス関係の描写は序盤で直人と拳太郎が今後の試合について話をするのみだ。ここまでは日常的なドラマが中心の話でも、試合シーンが盛り込まれていた。重要なエピソードということで、思い切って試合のシーンを端折ったのだろう。

第100話ではヨシ坊の本当の両親が現れて、ちびっこハウスを去ることになる。以前にも触れたが、ヨシ坊がハウスを去る話は過去に二度あった。第20話「「虎の穴」の影」ではヨシ坊の母親が見つかったと言われたが、それが間違いであったことが分かった。第89話「ヨシ坊の幸福」では裕福な夫婦の養子になる話があったが、ヨシ坊はハウスに戻ってきてしまった。第100話ではヨシ坊を捨てた父親がハウスを訪れる。今度は血が繋がった本当の家族だ。

父親の姓は佐々木である。8年前の大晦日の夜、妻に逃げられて切羽詰まっていた佐々木は幼いヨシ坊をハウスの前に捨てたのだそうだ。佐々木はタクシーの運転手であるようだ。ハウスの近所までお客を運んできたが、堪らなくなってハウスに来てしまった。彼はもっと生活が安定してから、ヨシ坊を引き取るつもりだったようだ。その日は時間も遅かったので、ヨシ坊には会わずに帰っていった。話を聞いた若月先生は今も生活が豊かでない佐々木が、ヨシ坊を引き取ってやっていけるのだろうかと心配する。

翌日、一人の少年がハウスを訪れる。彼は佐々木二郎と名乗った。ヨシ坊の弟である。母親は父親の話を聞いてヨシ坊に会いたい気持ちが高まったが、ハウスの先生に合わせる顔がない。そのため、代わりにハウスに行ってきてくれと二郎に言ったのだ。

ヨシ坊と二郎の出会いはパンチが効いたものだった。ヨシ坊がハウスで自分が使う毛布についてどの色のものを選ぶかで悩んでいるところに二郎が現れる。その段階ではヨシ坊は、父親が現れたことも自分に弟がいることもまだ知らない。二郎は紹介されるまでもなく、父親似のヨシ坊を自分の兄だと確信したのだろう、挨拶をする前に青の毛布をヨシ坊に勧める。そして、青がいいのは黄色よりも汚れないし、洗濯が楽だからだと説明する。ヨシ坊が「お前、誰だか知らないが、いいこと言うなあ」と感心すると、二郎は「へっ、そうかい。なあに、母ちゃんの受け売りだよ。母ちゃんも苦労したんだぜ、兄ちゃん」と答える。目の前にいるのが自分の弟だと知り、ヨシ坊は自分の膝の上に毛布を落とす。

この話の見どころのひとつが、二郎の性格とその描写である。二郎は自己紹介もしっかりとするし、あっという間にハウスに溶け込んで他の子供と一緒に食事をして、健太達と野球をする。物怖じすることのない少年であり、頭も切れる。ヨシ坊は彼のことを調子がいいと言っていた。ヨシ坊はどちらかと言えば消極的な少年であり、この話では優柔不断なところも描かれており、二郎とは好対照だ。

作り手は少ない描写で、二郎がどんな少年なのかを視聴者にしっかりと伝えている。例えば上で紹介した毛布についてのやりとりでは、彼が常日頃から母親と洗濯について話をしていること、つまり、母親との関係が近しいことを表現。さらに生活感まで匂わせている。このあたりの情報の詰め込み方の巧さは脚本の力だろう。

二郎はヨシ坊に、両親と自分のことを話す。兄ちゃんも苦労しただろうが、両親と自分も貧しい暮らしで大変だった。しかし、兄ちゃんと違って自分は両親と一緒だったから、それだけでも幸せだった。ヨシ坊が自分が捨てられた頃のことを問うと、二郎は当時の両親の気持ちを全て知っているかのような調子で説明する。母親がヨシ坊を産んだ後に家出をしたのは、まだ若かったので苦労するのが辛かったのだろうと二郎は語る。母親が帰ってきたのは、ヨシ坊をハウスに預けてすぐ後のことだった。母親が帰ってきたから自分が生まれたんだと二郎は言う。まるで夫婦の営みのことまで知っているかのような口ぶりだ。

自分が連れていくから母親と会ってくれと二郎は言うが、ヨシ坊は答えない。彼等の様子を見ていた直人は、母親と会うことをヨシ坊に勧める。直人が運転する自動車でヨシ坊と二郎は、両親と二郎が暮らす家に向かうことになった。ハウスと二郎の家は東京の端と端であり、自動車でも時間がかかる。移動中に二郎は眠ってしまい、ヨシ坊にもたれかかる。ヨシ坊は二郎の身体を起こそうとするが、二郎は起きず、ヨシ坊の膝の上に頭を乗せて眠り続ける。そして、ヨシ坊は「重いなあ……」と言って、二郎を見る。このセリフが凄い。ここまでヨシ坊にとって二郎は距離のある存在であったはずだが、ここで体温や身体の重さを感じた。肉体的接触でその存在を実感したのだろう。1971年放映のTVアニメで、ここまでの表現をやっていることに驚かされる。運転をしながらその様子を見ていた直人は「二郎君にひたすら慕われて、ヨシ坊も初めて弟を持った実感を感じ始めたのだろうか。そうだといいが……」と思う。だが、二郎を見るヨシ坊の表情は決して柔らかいものではない。弟を愛おしく思ったわけではないのだろう。

二郎と両親が暮らすのは古いアパートだった。話に聞いていたように貧しい暮らしであるようだ。二郎達の部屋はアパートの二階だった。二郎が階段を昇っていく様子が時間をかけてじっくりと描かれる。部屋の前に母親が立っていた。母親はヨシ坊に声をかけて「おいで……」と言って手を差し伸べるが、ヨシ坊はそこに飛び込んでいくことはできない。部屋に入ると家具はちゃぶ台くらいしかない。そして、部屋には赤ん坊が寝かされていた。それはヨシ坊と二郎の妹だった。母親は二郎達と一緒にやって来た直人を若月先生と勘違いし、自分がヨシ坊を捨てたことを詫び、想いが高まって泣き始める。母親が泣きながらヨシ坊に「許しておくれ、ごめんね……」と言っているところで、妹が泣き始める。母親がすぐに立って妹をあやし始めるのを見て、ヨシ坊は拳を握る。自分は親に愛されずに生きてきたのに、妹は母親に面倒を見てもらっている。それを目の当たりにしてしまった。ヨシ坊はアパートから走り出る。ヨシ坊は母親と再会したことで、自分が捨てられた現実を直視することになってしまったのだ。

ヨシ坊は直人と一緒にちびっこハウスに戻った。健太達はすでにヨシ坊がハウスを離れるものだと思っていた。ガボテンは貸していた本をヨシ坊に返し、洋子は兄の拳太郎にもらったリボンをプレゼントする。健太はヨシ坊がいなくなった後の当番を決め直そうと提案する。これらの描写でヨシ坊と健太達の間に距離ができてしまったことが表現されている。第83話「幸せはいつ訪れる」でミクロがハウスを出ることになった時に、ハウスの子供達は嫉妬し、あるいは心配していたが、今回の健太達は明るい。穿った見方になるが、それはミクロの時と違ってヨシ坊の家が貧しいからというのもあるのだろう。ヨシ坊は自分達で手入れをしたハウスの花壇を見て、健太達と過ごした楽しい日々を思い出して涙を流す。

クライマックスについて触れる前に、ここで状況について整理をしておこう。ちびっこハウスの子供達は贅沢はできないものの、衣食住について不自由のない日々を送っている。若月先生は二郎の存在を知る前から、生活が豊かでない佐々木がヨシ坊を引き取ってやっていけるのだろうかと心配していた。そして、弟の二郎がいるだけでなく、妹まで産まれていることが分かった。ヨシ坊が佐々木の家に行った場合、今よりも生活レベルが下がる可能性がある。ひょっとしたら、満足に食事をとることができない日があるかもしれない。人間関係にも不安はある。ヨシ坊と母親にはまだ距離がある。弟の二郎は明るい少年ではあるが、あまりにヨシ坊と性格が違う。上手くやっていけるかどうかは分からない。そして、父親とはまだ顔も合わせていないのだ。

その夜、若月先生は悩んでいるヨシ坊に対して「行きたくないなら、ここにいていいんだよ」と言う。しかし、ヨシ坊は涙を浮かべながら、このままハウスにいても、もう健太達と上手くいかない気がすると言う。さらに両親が死んでしまっている若月先生とルリ子が羨ましいと言い、自分は両親が生きていたから、こんな想いをするのだと自身の気持ちを口にして泣き崩れる。直人は間近でその様子を見ていたが、彼はヨシ坊に対して声をかけはしなかった。

直人は想う。モノローグによって語られた直人の想いを以下に引用する。( )は僕が補足した部分だ。「みなしごでなくなったことで(ヨシ坊は)みなしごの仲間とは心が通わなくなってしまった。そして、突然巡りあった家族とも心はまだ通っていない。これからヨシ坊の努力する方向は、受け入れてくれる者の懐に飛び込んで、溶け合う方向以外にあり得ない。頑張れヨシ坊。未来がどう展開するか(それが分からずに)気が重いのは、健太や、チャッピーや、ガボテンや、そして、この俺にとっても同じなのだ。だから、毎日毎日を真剣に精一杯戦っていくことで、明日を切り開いていくことが必要なのだ」。

この直人のモノローグで第100話は幕を下ろす。第83話ではハウスを出たミクロが新しい環境で上手くやっていくであろうことを予感させる描写があったが、第100話ではそれもない。第101話以降のエピソードで、ヨシ坊の「その後」が描かれることはなく、彼の物語はここで終わっている。ちびっこハウスに居続けることはできないが、血が繋がった家族と一緒に暮らすことを決断することもできない。それを迷っているところで終わってしまうのだ。

以下は僕の解釈だ。断定的な書き方もしているが、あくまで解釈の中での話である。これが絶対に正しいと言いたいわけではない。

直人はヨシ坊や健太達、そして自分にとって、未来がどうなるか分からないと言っている。それはどんな人間にも当て嵌まることであるはずだ。未来のことが分からないのが、みなしごと、みなしごだった人間だけであるはずがない。『タイガーマスク』の視聴者である我々も同じなのだ。ヨシ坊や直人がそうであるように、視聴者の我々も毎日を真剣に生きて、明日を切り開いていく必要があるのだ。第100話のサブタイトルである「明日を切り開け」は「みなしごはどのように生きるべきか」という問いに対する答えであり、そして、視聴者に対するメッセージでもあるはずだ。

どうして直人はヨシ坊に対して何も言わなかったのだろうか。若月先生はハウスに残っていいと言ってくれたが、本当の親が見つかったのだから孤児院であるちびっこハウスに残るのは不自然だ。大きな障害があるのなら別だが、そうでないならヨシ坊は血が繋がった親と暮らすべきだ。そして、新しい家族と馴染むための努力をするべきだろう。直人が「家族と一緒に暮らすべきだ」と言うことは簡単だ。それで背中を押してやることができるかもしれない。しかし、これはヨシ坊にとって人生を左右する決断だ。ヨシ坊は自分で考えて、自分で決めるべきだ。自分の明日は自分で切り開かなくてはいけないのだ。第三者である自分が何かを言うべきではない。直人はそう思ったのではないか。

伊達直人の物語としては「ヨシ坊に対して何もしなかった、声をかけることすらしなかった」という点が重要である。今までの直人にとって、みなしごは自分が幸せにする、あるいは助けなくてはいけない存在であった。彼は子供達に対して干渉し過ぎであったかもしれない。人間にとって互いのことを想い、助け合うことは必要なことであるが、それと同時に自分自身に向き合って何をするべきかを考え、真剣に生きて行くことが重要だ。子供を一人の人間だと捉え、その子供にとって何が大事なのかを考えれば、何もしないほうがよい場合もある。第83話では、タイガーマスクとしての活躍で子供達に勇気を与えたいと考えている直人が「自分の幸福のために、タイガーマスクのファンをやめる必要があるかもしれない」とミクロに言った。第100話では次の段階として、ヨシ坊のことを、彼の人生がどうあるべきかまでを考えた結果として、あえて何もしない、何も言わない、ということを選んだのだ。

第100話で『タイガーマスク』で描かれてきた「子供に対して、あるいは不幸な境遇にいる人達に対して何ができるのか」について、あるいは「みなしごはどのように生きるべきか」についての、ひとつの結論に到達した。それは「人間はどのように生きるべきか」についての結論でもある。半ば繰り返しになるが、結論とは「自分自身に向き合い、真剣に生きていくことが重要である」ということだ。そして、他人に対して何かをするのなら、その人物について何が必要なのかを真摯に考えて接するべきだということだ。第64話「幸せの鐘が鳴るまで」において、直人は自分の行いを見つめ直したはずだ。第100話は提示されたのは、その次の段階の結論である。

改めて第100話を観て驚くのは、脚本がヨシ坊が自分の人生に向き合って、決断をしなくてはいけないところまで追い詰めたという点である。それと同時に直人がヨシ坊に対して何も言わないことを選択するところまで、シチュエーションを突き詰めている。柴田夏余、恐るべし、である。

ヨシ坊がこれからどうなるのかを描かず、途中で彼の物語を終わらせたことで、視聴者に考えることを促しているのは間違いないだろう。作り手はヨシ坊の物語を途中で終えたことで「自分自身に対して、あるいは自分の人生に対して向き合い、真剣に生きて行くこと」の大切さを強調したのではないか。これはあなたの物語でもあると伝えたかったのではないだろうか。

●第15回 第6話「恐怖のデス・マッチ」 に続く

[関連リンク]

Amazon prime video(アニメタイムチャンネル) 『タイガーマスク』

https://amzn.to/4bjzNEM

タイガーマスク DVD‐COLLECTION VOL.4

https://amzn.to/3KRNiAj

原作「タイガーマスク」(Kindle)

https://amzn.to/3w3BJlV

第859回 『(劇)ジョー2』の魅力(9)

まだ続き。あと少々お付き合いを……。

1:20:19~鏡に映るジョーで喋らせるあたり、このシーン一体が今まで以上に“表情を見せる演出”に拘ったことがよく分かります。

1:20:34~DVD発売以降、TVシリーズ画面4:3を上下トリミングした貧乏ビスタ版がこの映画のマスターになったようで、フル画面(上下トリミングなし)を観ることができるのは“4K Blu-ray版の特典映像”のみかと。こういう画面で頭が切れているのは、出﨑監督からすると計算外かも知れませんが、個人的にはここは葉子の顔が切れてるくらいの方が、バッと振り返った際の“スカートの揺れ”がより雄弁に葉子の動揺を表してて好き。

1:20:43~「よしなよ。カーロスのことはよそうや、な……」この哀し気な伏し目、これまた杉野(昭夫)作画監督の真骨頂!

1:20:46~今度は出﨑(統)監督の得意技! 部分ショットの横follow。この控室シーンのラストでふわりと落ちる上着、それが掛けられた腕~手が美しい。こういう場面で顔を撮らないのが出﨑コンテです! 俺もついつい真似しちゃいます。

1:20:47~ここも後ろ姿での会話が長い! でも、表情が見えないのに保つ! ジョーが振り向いてからも続き、~1:21:10まで。

1:21:45~こんな俺の駄文で多くを語る場面じゃありません。最愛の人を廃人への道から守るために、最後の最後に「告白」というカードを切らせるまで、この気高き財閥令嬢・葉子を追い詰める梶原一騎&ちばてつや原作の巧さ! 「あしたのジョー」はジョーの青春物語でありつつ、女性サイドから見れば葉子の悲恋物語でもあるのです! そして、それを見事にアニメ化した出﨑&杉野コンビの手腕! これだけ揃って傑作が生まれない訳がない!!

1:21:53~ジョーの表情が凄く良い!! それまで見せたことがない顔です。

1:22:07~滅茶苦茶パースが付いてド派手に暴れ回るだけがアニメーターの仕事じゃない。こういう“情感”が描けるのもアニメーターの仕事です。ここはもう溢れてますね! 檀ふみの声もリアルに泣いてます。

1:22:12~ここでもうジョーの表情が何かを見据えた男の顔になってるのがまた素晴らしい。実は原作のジョーはここで一旦椅子に腰掛けて、葉子の告白を少々茶化すようなことを言うんですよね。ジョーは茶化しを否定するのですが、アニメを先に知っているとちょっとだけジョーが嫌な奴に見えました。だから、そこをバッサリカットしたアニメ版・出﨑ジャッジの方が本質的に正解だと思います。異性からの真面目な告白を冗談でも茶化してはいけません!

1:22:24~そして、女性からの告白を真摯に受け止めつつも、それを振り切って破滅の待つリングへ。初見の時、本気でヤバい大人の世界を見た気がして、震え泣きました(本当)!

1:22:34~葉子の気持ちをちゃんと受け止めるジョーの口から出る「——ありがとう」。そして、扉の向こうの男の世界へ。「何とかならないのかい……?」と泣く俺。何か観ている自分も逃げられない所に追い詰められた感があったのを、何十年経った今も憶えています。

1:22:44~退室したジョーを追うように手を伸ばすも届かず、無情に閉まる扉。固まる葉子から落ちる上着。今だったら「いや、この上着の色どうよ? 仮に着た場面があったとして似合う?」とか冷静に突っ込んでしまいますが、初見で観た時はそれどころじゃなかったです。『あしたのジョー2』の何もかもが衝撃的で!

1:22:54~飄々と(虚無にすら見える?)リングに向かうジョー。

1:22:56~膝から崩れ落ちる葉子~PAN UP↑して、涙ボロボロの葉子。

懲りずにまだ続くこと(汗)、そして心から尊敬する方々への度重なる敬称略、すみません。

【新文芸坐×アニメスタイル vol.178】HDリマスターBlu-ray発売記念

寺沢武一&川尻善昭のスタイリッシュアクション 『MIDNIGHT EYE ゴクウ』

2024年7月13日(土)にOVA『MIDNIGHT EYE ゴクウ』『MIDNIGHT EYE ゴクウII』を新文芸坐で上映します。『MIDNIGHT EYE ゴクウ』『同・II』は寺沢武一さんの原作を川尻善昭監督が映像化した作品で、1989年にリリースされました。アクション物で数多くの傑作、人気作を残してきた川尻監督の代表作のひとつです。

今回のプログラムは『MIDNIGHT EYE ゴクウ』『同・II』のHDリマスターBlu-ray発売を記念しての企画です。上映もHDリマスターBlu-rayを使って行います。

トークのゲストはプロデューサーの丸山正雄さん、同作でキャラクターデザイン、作画監督を務めた浜崎博嗣さん。聞き手はアニメスタイル編集長の小黒が務めます。

チケットは7月6日(土)から発売。チケットの発売方法については新文芸坐のサイトで確認してください。なお、当日は新文芸坐館内でBlu-rayソフトを販売する予定です。

●関連リンク

新文芸坐オフィシャルサイト

http://www.shin-bungeiza.com/

MIDNIGHT EYE ゴクウ HDリマスターBlu-ray限定予約版[東映ビデオ]

https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=BSTD40482

MIDNIGHT EYE ゴクウ HDリマスターBlu-ray[東映ビデオ]

https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=BSTD20894

|

【新文芸坐×アニメスタイル vol.178】HDリマスターBlu-ray発売記念 |

開催日 |

2024年7月13日(土)19:00~21:40 |

|

会場 |

新文芸坐 |

|

料金 |

一般1900円、各種割引1500円 |

|

上映タイトル |

MIDNIGHT EYE ゴクウ(1989/51分/BD) |

|

トーク出演 |

丸山正雄(プロデューサー)、浜崎博嗣(キャラクターデザイン、作画監督)、小黒祐一郎(聞き手) |

|

備考 |

※トークショーの撮影・録音は禁止 |

●関連サイト

新文芸坐オフィシャルサイト

http://www.shin-bungeiza.com/

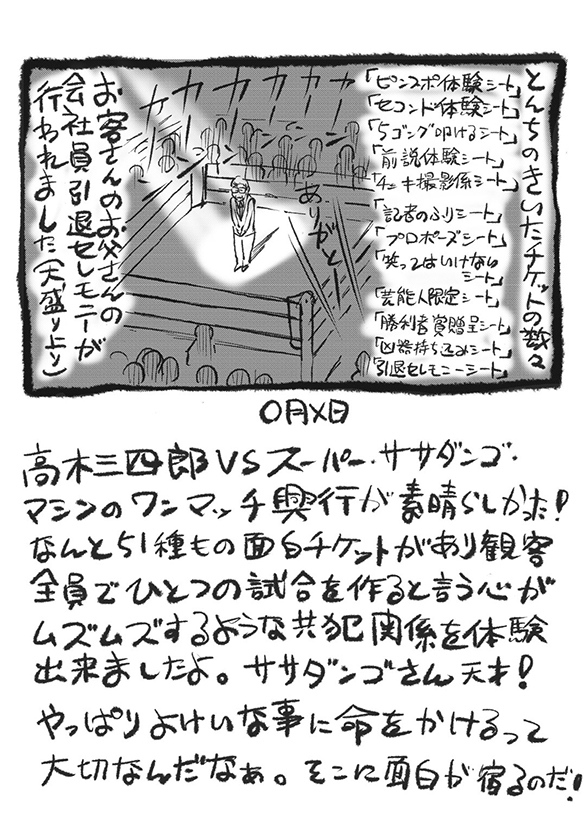

第495回 ササダンゴさん天才!

第858回 『(劇)ジョー2』の魅力(8)

続き。後半戦、あと少々お付き合いくださいます?

1:12:33~ドクター・キニスキー、口パクなくても気にしない、気にしない!

1:12:35~葉子の顔(表情)良い!

1:12:40~葉子の顔(表情)良い!!

1:12:44~葉子の顔(表情)良い!!! 『(劇)ジョー2』は“表情を繋いだドラマ”だと思います。それはその辺の映像インテリを気取っている方々に言わせると「安易に顔のアップばかりが~云々」と仰るのでしょうが、杉野(昭夫)作監の凄いのは全部の表情が違うところ! つまり、それぞれのシチュエーションに置かれた各キャラクターの“心情”がちゃんと描き分けられてるのです。だから、インテリの言う「顔アップばっか~」は安易でも何でもなく、逆に「杉野じゃなきゃ描けない表情寄りカットの積み重ね」こそが出﨑(統)監督の狙いなはずです。それこそが“出﨑&杉野~黄金コンビ”と呼ばれた所以でしょう!

1:12:51~画面斜めにオレンジパラ。そして金竜飛役を終えた古川登志夫が、ジムの練習生に!

1:13:14~サンドバックを殴り続けるジョーも良いですね! 所々表情を左右非対称に歪めてて。

1:13:35~ランニング中のジョーも汗を散らして疲れた感じがカッコいい! 線が太いのは、当時のマルチ撮影で、下段のドヤ街と住人ら(100フレーム)をボカすため、上段のジョーは“60フレームで作画”なのでしょう。デジタル作画・撮影の現在では両方100フレーム作画しちゃいます。

1:13:42~“階段の狭さ”が欲しかった……! つまり、カメラ位置を想定すると、ジョーが2段3段と階段を上がると頭から先にカメラに向かってくる感じが、現状……ない。

1:14:05~ここも原作と違うところで、且つかなりの英断! 原作だと西ではなく、ジョーの言ったとおり「ジムの若いの~」が(しかも西モドキの体格)セコンドに着くのですが、アニメは親友の西がちゃんとセコンドに着きます! これで良い! これを原作改悪とか言うのでしょうか? 俺はそうは思いません。それで言うなら『あしたのジョー』という作品は、漫画版ですでに梶原(一騎)原作をちば(てつや)作画時に改変が行われ(サチや子供たちは梶原原作に存在しなかったのは有名な話)、アニメ化の際には出﨑監督の手でエピソード変更~追加がなされつつも、原作・アニメ両方ともしっかりファンが付いているからです。そしてアニメ版で西をセコンドに着かせることで“ファミリー感”が増し、視聴者が応援しやすくなっています。ただ、原作の“西ではなく別の練習生がセコンド”というのが悪いのではなく、それはそれで、引退~結婚して家庭を築く道を選んだ西と、永遠の青春を追い求めるジョーとの対比(そして時の流れ)という意味はあったのだと思います。

1:14:31~前カット、ジョー「スカッと勝ってよ、二人の結婚に花添えさせてもらうよ」を受けての紀子「ありがとう……」。この表情、気になる……。やり過ぎ? と思うくらい、未練というかジョーの鈍感さに対する呆れとでも言うか? 何か複雑な目線です。

1:15:19~段平の眉、色パカ。すみません。

1:15:24~この後、『スペースコブラ』~『キャッツ・アイ』へ繋がる、杉野タッチが見えます。

1:15:34~懐かしい昭和のカイロ。服の中~袋から取り出すまでを1カットで。この時期の出﨑作品、偶にあります。「監督のコンテに従ったら、意外と面倒でしたよ」カット。多分、出﨑監督はコンテ時、サラサラ~っと描いただけの無自覚かと。

1:16:43~劇場版ではカットされたカロルド・ゴメス。コークスクリュー・パンチの解説画面として登場。

1:17:30~後のTV版では「心理的優位? そんなもん~」のモノローグで口パクなしになります。

1:17:37~ここらのシーン一体、BG全面透過光の光量が初見時「一歩一歩死に向かってるジョー」を暗示していて怖かったです。

1:18:27~全くの私事ですが、花澤香菜コンサートに招待していただいた時、現地で初めて日本武道館を見た際、「こ、ここがホセ・メンドーサ対矢吹丈戦の会場か!」と興奮したモノです。

1:19:01~あ、窓が開いてない!!

1:19:11~今だとこの窓の“塗り”は有り得ません。

1:19:17~この控室シーン一体の葉子は檀ふみの勝ち。誰が何と言ってもTV版より劇場版に軍配が上がります。

1:19:51~現在でも語り草になっている、画面分割から次カットのカメラ回り込み。まずここの画面分割は巧くいってると思います。普段「画面分割嫌い」を公言して憚らない自分が見ても、ここのは“ジョーと葉子両者の表情を同時に見せる”必要性を感じるからです。正直、他のいくつかは、その必然性が乏しく、外連味優先に感じてしまうところが多々あります。出﨑ファンの俺が同ファンに批判されるのを覚悟でここまでハッキリ言っているのですから、異論有りな方々にも、せめてこの誠意だけは認めていただきたい(汗)。本当にあくまで私見です。で、回り込みの立ち位置がかなり怪しいと思いつつも、“愕然の葉子”ド寄りまで、何度観ても引き込まれます! 自分はこういうドラマチックなシーンを描きたくて、アニメ業界に入った一面が確実にあります。

そして、「次回こそは!」と(汗)。そして、敬称略すみません。

『タイガーマスク』を語る

第13回 第93話「今日のいのちを」

今回は第84話、第87話、第89話、第93話をまとめて紹介する。

高岡拳太郎には洋子という名の妹がおり、拳太郎が虎の穴を裏切って日本にいるようになった後も、洋子はちびっこハウスで暮らしている。拳太郎は時々、ハウスを訪れて洋子と会っているようだ。第84話「勝利への誓い」(脚本/安藤豊弘、美術/秦秀信、作画監督/森利夫、演出/及部保雄)では、母の日のカーネーションが話題となる。拳太郎と洋子の母親は亡くなっている。墓参りに行く前、拳太郎は白いカーネーションを洋子の胸に挿してやるが、それを見たハウスの子供達はショックを受ける。ハウスには母親が存命なのかどうか分からない子供が大勢いる。彼等は自分の胸に赤いカーネーションを付ければいいのか、白いカーネーションを付けばいいのか分からないのだ。ルリ子は、洋子の胸のカーネーションを外してもらえないかと拳太郎に頼むのだった。拳太郎は自分が子供達のことを真剣に考えていなかったことを後悔し、ハウスに大量のピンクのカーネーションを贈る。手紙にはハウスの子供達に、皆のお姉さんであり、お母さんでもあるルリ子にこのカーネーションをあげて、日頃の感謝をしてほしいと書かれていた。

第87話「虎狩り計画」(脚本/柴田夏余、美術/秦秀信、作画監督/小松原一男、演出/蕪木登喜司)ではガボテンにスポットが当たる。ガボテンはシリーズ当初は別として、基本的に穏やかでのんびりとした少年だ。そのカボテンが警察に保護された。若月先生が警察署に向かい、それを知った直人も若月先生を追う。直人はガボテンが家出した理由と、その後の彼について想像する。ガボテンは幸福そうな親子の姿を目にしたのかもしれない。それをきっかけにして、彼は辛い気持ちを抱えて家出をしたのではないか。やがて、道を踏み外し、大人達に追われるようになるのではないか……。

そんなドラマチックな展開になるかと思わせておいて、ガボテンの家出騒動には予想外のオチがつく。以下がガボテンが話した真実だ。彼は朝に忘れ物をしてしまい、それを取りに帰ったため、学校に遅刻する時間となってしまった。通学路で同様に遅刻しそうな同級生達と一緒になり、彼等は「なんとなく」学校に行きそびれてしまい、それから「なんとなく」バスに乗って、気がついたら東京駅だった。どこか遠くに行きたいと思った彼等は新幹線に乗り込もうとして、そこで補導されたらしい。

『タイガーマスク』としては珍しい脱力系のエピソードである。そして、ガボテンらしいと言えばガボテンらしい話である。Aパートが終わり、Bパートに入る際の緊張感のなさも凄まじい。ガボテンの家出騒動が一件落着した後にタイガーの試合があるのだが、こちらもユルい。試合相手のアキラ・ローゼは出稼ぎ気分で日本に来ており、試合中に「勝ちは譲るので手加減してくれ」と言い出すのだった。

試合の後、直人と拳太郎は公園で言葉を交わす。ガボテンの一件から話が転がっていく。家出未遂くらいで済めばいいが、もしも、何かのはずみで子供達が悪の道に踏み込むことがあったとしたら、自分達には何ができるのだろうか。そうなる前に未然に防ぐことはできないだろうか。それができればいいが、防ぎきれないこともあるはずだ。そんな会話の途中で拳太郎が笑い出す。これから起きる危険を防ぐことができないのは自分達も同じだ。明日にでも虎の穴の刺客が襲ってくるかもしれないのだ。そして直人は、そうなったら戦うしかないと言う。第87話だけを観ると、この場面で語られた内容はとりとめのないものに思われるが、第100話「明日を切り開け」でこの内容を踏まえた結論が出る。

更にその後で、今後のハードな展開を予想させるシーンがあり、第87話もエピソード全体としては締まりのあるものになっている。余談だが、第87話の直人は白の開襟シャツにマフラーという映画スターのような出で立ち。小松原一男作監によって二枚目顔に描かれており、脱力系の本筋とは裏腹に直人のかっこよさがアピールされている。

第89話「ヨシ坊の幸福」(脚本/安藤豊弘、美術/福本智雄、作画監督/高倉建夫、演出/新田義方)ではヨシ坊が裕福な家庭にもらわれることになる。

ヨシ坊がハウスを離れる話はこれが二度目だ。第20話「「虎の穴」の影」(脚本/安藤豊弘、美術/秦秀信、作画監督/藤原万秀、演出/田中亮三)ではヨシ坊の母親が見つかる。そのエピソードの後半で女性が母親ではなかったことが分かり、ヨシ坊がハウスを離れる話はご破算となる。なお、第20話はハウスの子供達と行った遊園地で、直人が虎の穴の刺客を撃退するのが物語の主軸であり、ヨシ坊についてはあまり掘り下げられてはいない。

第89話の話に戻ろう。島津という夫婦がヨシ坊を引き取りたいという話が、相談所を経由してハウスに持ちかけられた。一ヶ月ほど前に、島津家の愛犬がいじめられていたのをヨシ坊が助けた。それがきっかけで島津夫婦はヨシ坊を知ったのだが、偶然にもヨシ坊は3年前に夫婦が亡くした1人にそっくりだった。ヨシ坊は島津家に行くかどうかで悩んでいたが、健太と喧嘩をしたことがきっかけで、島津家に行くことを決める。島津の邸宅は庭にプールまである立派なもので、ヨシ坊は歓迎された。だが、島津家での彼の表情は暗い。その夜のうちに島津家を飛び出してしまう。雨の中で立ち尽くすヨシ坊を直人が見つけて彼の話を聞く。帰るのが恥ずかしいという彼を、直人はハウスに送ってやるのだった。

ヨシ坊は島津家を飛び出した理由を「寂しかったから」だと直人に説明した。確かに、ヨシ坊が他に子供がいない邸宅で寂しさを感じた描写はある。ただし、彼が島津家を嫌だと思った理由は、養父となる島津が今も亡くなった息子のことを想っていること、普段からナイフとフォークで食事をするような生活に馴染めそうもなかったことなどが複合したものだろう。ヨシ坊が島津家に馴染めなかったのは、第83話「幸せはいつ訪れる」で、ミクロが易々と高田の懐に飛び込んでいったのと対照的だ。

直人は第88話でミスターXが送り込んできた刺客によって傷ついており、第89話冒頭では次の試合を拳太郎に譲るつもりだった。だが、ヨシ坊の一件で思うところのあった直人は、ジャイアント馬場や拳太郎が止めるのも聞かず、タイガーマスクとしてマットに上がる。彼は試合を続けながら考える。肉親の愛に恵まれないみなしごが求めるものは何なのだろうか。欲しいものを何でも与えてくれることだろうか、自分達の好きなようにさせてくれることだろうか。違う。ヨシ坊達が求めてるのは見せかけだけの幸せではない。真実の愛情なのだ。

直人が傷ついた身体でリングに上がったのは、ヨシ坊達が厳しい現実の中で幸せを勝ち取るためには、勇気と忍耐が必要であることをファイトを通じて伝えるためだった。劇中でモノローグで語られた直人の想いには飛躍があり、少し分かりづらい。おそらく、みなしごが求めるのは真実の愛情であるが、それが与えられるのを待っていてはいけない。幸せは勇気と忍耐を以て自分で勝ち取らなくてはいけないということだろう。

第89話の健太についても触れておこう。健太とヨシ坊が喧嘩をしたのは、懸賞で当たったトランシーバーを健太がヨシ坊に使わせなかったためだが、どうやら島津家に行くかどうかで悩んでいるヨシ坊に決心をさせるため、わざと意地悪をした、ということのようだ。ただし、そのあたりは視聴者に考えさせるところなのか、はっきりとは描かれていない。

第93話「今日のいのちを」(脚本/安藤豊弘、美術/土田勇、作画監督/小松原一男、演出/及部保雄)では「みなしごも努力をすれば報われるのか」がテーマになる。健太はガキ大将と喧嘩になり、そのガキ大将に「みなしごは勉強ができても出世できない」と言われてしまう。ショックを受けた健太は授業が終わった後もハウスには帰らず、川縁で膝を抱えていた。そんな健太を見つけたのが拳太郎だった。健太に話を聞いた拳太郎は、タイガーマスクもみなしごだったことを健太に教える。そして、健太がタイガーと話をできるように取り計らう。

直人はタイガーの姿で健太と話をして勇気づける。タイガーは自分の試合での経験を踏まえて「辛い時、苦しい時はなにくそって頑張るんだ」と健太に言う。それに対して健太は「そうすればみなしごだって偉くなれるんだね」と尋ねる。タイガーが健太を励ますシーンは、この健太の問いかけで終わる。タイガーがどう答えたかはフィルムの中では描かれていない。ここが第93話の痺れるポイントである。

タイガーと健太のシーンの後は、荒波の中のリングに立つタイガーのイメージを挟んで、タイガーとギロチン・ラモスとの試合となる。荒波のイメージの部分でタイガーは言う。健太には未来がある。みなしごという不幸な運命を背負って、たった一人で社会の苦難と戦い、運命を開拓しなくてはいけない明日がある。その時に必要なファイトを俺が教えてやる。

ギロチン・ラモスは試合開始早々、反則を使ってタイガーを攻め立てる。血まみれとなったタイガーは「辛い時、苦しい時はなにくそって頑張るんだ」と、健太に伝えた言葉を自分に言い聞かせる。そして、健太の言葉がタイガーの脳裏に蘇る。「そうすればみなしごだって偉くなれるんだね」。しかし、今度もタイガーは健太の問いに答えない。数秒の間の後で、タイガーは言う。「見せてやるぞ、健太君。タイガーのファイトを!」。反撃に出たタイガーは華麗な技を連発してギロチン・ラモスを倒す。試合を見ていた健太も勇気を取り戻した。

どうしてタイガーマスクは健太の問いに答えなかったのか。「みなしごだって努力をすれば偉くなれるさ」と言ってやることは簡単だ。どんな立場にいる人間でも、社会で出世することは不可能ではない。だから、ここでタイガーが「偉くなれるさ」と言っても嘘をついたことにはならないだろう。ではあるが、みなしごが自分がなりたいような存在になるには、他の子供達よりも沢山の努力が必要なのではないか。過酷な道を歩まなくてはいけないかもしれない。それを知っていて、その場を取り繕うように「偉くなれるさ」と言うのは誠実とは言えない。直人がやるべきことは気持ちのいい言葉で健太を安心させることではなく、タイガーとしての試合でファイトを見せることだ。そのファイトが健太達の人生にとって必要なものなのだ。試合中に健太の問いを反芻した後、数秒の間があるのは、タイガーがどう答えるのが健太のためなのかを考えている時間だったのだろう。

優しい言葉をかけることが正しいとは限らない。相手を安心させることよりも、戦うための勇気を示すことが必要な場合もあるはずだ。生きるとは厳しいものであり、その厳しさに向き合わなくてはいけない。それが『タイガーマスク』を貫く思想であるはずだ。

●第14回 第100話「明日を切り開け」 に続く

[関連リンク]

Amazon prime video(アニメタイムチャンネル) 『タイガーマスク』

https://amzn.to/4bjzNEM

タイガーマスク DVD‐COLLECTION VOL.4

https://amzn.to/3KRNiAj

原作「タイガーマスク」(Kindle)

https://amzn.to/3w3BJlV

第283回 音楽のサラダボウル 〜変人のサラダボウル〜

腹巻猫です。4月期のTVアニメの中でも楽しみに観ていた作品『変人のサラダボウル』が先週、最終回を迎えました。サウンドトラック・アルバムは5月に早々と発売されたものの、筆者はネタバレを恐れて聴いていませんでした。ようやく全話観終わったので、今回はその音楽を紹介します。

『変人のサラダボウル』は2024年4月から6月まで放映されたTVアニメ。平坂読による小説を原作に、監督・佐藤まさふみ、アニメーション制作・SynergySP、スタジオコメットのスタッフでアニメ化した。

舞台は現代の岐阜県岐阜市。貧乏探偵の鏑矢惣助は尾行中に突然、空から落ちてきた少女・サラと出会う。サラは異世界からやってきた皇女で、魔術(魔法)が使えるのだった。サラは惣助の家に居候することになり、探偵業を手伝い始める。いっぽう、異世界でサラの側近を務めていた女性騎士・リヴィアも、サラを追って岐阜市にやってきた。異世界ではすぐれた武人だったリヴィアだが、こちらの世界では活躍の場がなく、ホームレス生活を送ることに。サラとリヴィアはそれぞれのやり方で、この世界に居場所を見つけようとする。

昨今はやりの「異世界転生・転移もの」のバリエーションと呼べる設定で、筆者は最初「これは異世界からやってきたキャラクターが、こちらの世界に存在しない特殊な力を発揮して、事件を解決したり、優位に立ったりするお話なのだな」と思っていた。実際、初期の話数ではサラが魔術を使って探偵活動をする描写がある。が、話が進むにつれて、そういう描写は減っていき、サラやリヴィアが出会う風変わりな人物とのエピソードが中心になっていく。

異世界人のサラやリヴィアには、この世界に対する先入観や偏見がない。2人の目を通して見ることで人物の意外な一面が見えてきたり、2人と接触することで生き方が変わる人物がいたりする。そんなエピソードがコミカルなタッチで語られていくのが本作の面白さだと思った。なにより、開放的で屈託のないサラとリヴィアのキャラクターが魅力的。観ていて、とても気持ちのいい作品だった。

音楽は、馬瀬みさき、田中津久美、中村巴奈重の3人が共同で担当。

温かい音色の楽器を使った軽快な曲が多い。ギター、ピアノ、木琴などがリズミカルなフレーズを受け持ち、フルート、クラリネット、リコーダー、ハーモニカなどがメロディを奏でる。ユーモラスな曲やほのぼのした雰囲気の曲がたくさん作られている。本作らしいなと思うのは、惣助、サラ、リヴィアら、主要人物それぞれにテーマが設定されていること。TVアニメではキャラクターテーマを作ってもあまり活用されないケースがままあるが、本作では「このキャラにはこの曲」という演出がけっこう徹底している。

本作のサウンドトラック・アルバムは2024年5月29日に「TVアニメ『変人のサラダボウル』オリジナル・サウンドトラック」のタイトルで、日音/Anchor Recordsレーベルから発売された。収録曲は以下のとおり。

- 変人のサラダボウルのテーマ

- 岐阜県 岐阜市 【VER:日常】

- 惣助

- 探偵とは

- サラと惣助 【VER:日常】

- 某の名は

- サラ・ダ・オディン

- プリケツ参上!

- ホームレス

- ブレンダ

- 惣助 【VER:意味深】

- ほむ…

- オラァ!

- どうしよう!

- ほのぼの〜

- ふんす

- クラン☆マスター

- ハプニング発生

- 望愛

- 不穏な空気

- ギクシャク

- サラと惣助 【VER:トホホ】

- ヘンテコじゃのう

- サラと惣助 【VER:気ままに】

- 岐阜県 岐阜市 【VER:コミカル】

- 変人のサラダボウルのテーマ 【VER:日常】

- ワナワナ…ワナワナ…

- 原因の解明

- あの頃に…

- 回想

- ふひひ。

- 試合じゃ!

- 救世グラスホッパー、命名!

- 名探偵サラ

- ご褒美タイム

主題歌・挿入歌の収録はなく、BGM(劇伴)のみ35曲収録。作曲は、馬瀬みさきが21曲、田中津久美が7曲、中村巴奈重が7曲を担当している。

曲順は劇中使用順にはこだわらず、作品世界を音楽で表現するイメージアルバム的構成。名場面集的な感覚で、自由にイメージをふくらませて聴くことができる。

1曲目の「変人のサラダボウルのテーマ」は本作のメインテーマ。ラテン風のリズムにピアノの軽快なメロディ。トロンボーンの合いの手がコミカルな味を添える。明るくユーモラスな曲調が本作の世界観を表現している。第1話でサラと惣助が一緒に朝食を食べる場面や第2話のリヴィアがセクキャバで接客する場面などに使われた。次回予告にも使用されている。

この曲のバリエーションがトラック26「変人のサラダボウルのテーマ 【VER:日常】」。ピアノの代わりに木琴がメロディを奏で、アコースティックギターがリズムを刻む。第1話の惣助の初登場シーンや第9話で小学校に通い始めたサラが教室で給食を食べるシーンなどに流れていた。

トラック2「岐阜県 岐阜市 【VER:日常】」は岐阜市のテーマ……というより、個性的な登場人物が織りなす、ちょっとおかしな日常を描写する曲という印象だ。アコースティックギターとハンドクラップによる導入からオルガンとエレキベースによる60年代ポップス風のサウンドに展開。後半はテンポアップして軽快なバンドサウンドになる。この曲のように途中からアップテンポに転じる曲が本作では多く、劇伴全体を通しての特徴になっている。もともとこういう発注だったのか、それとも作曲家のアイデアなのか、あるいはテンポのゆっくりしたタイプと速いタイプの曲が別々にあってサウンドトラック用に1曲に編集したのか、詳細が気になるところだ。

この曲のバリエーションがトラック25の「岐阜県 岐阜市 【VER:コミカル】」。ピアノとパーカッションをメインにした、とぼけた感じのアレンジになっている。第1話でサラが異世界から惣助の上に落ちてくる場面などに使われた。このバージョンも途中からアップテンポに転じる構成。

トラック3「惣助」は惣助のテーマ。4ビートのリズムにギターのけだるいメロディが、貧乏探偵・惣助のキャラクターを表現。第1話で惣助とサラが話す場面など、惣助のシーンにたびたび使われた。この曲も後半からテンポが速くなる。第11話では惣助とサラが水族館に行くシーンに前半から後半まで通して使われて効果を上げていた。トラック11の「惣助 【VER:意味深】」は「惣助」の前半よりもテンポを落としたミステリアスな雰囲気のアレンジ。

トラック5の「サラと惣助 【VER:日常】」はタイトルどおり、サラと惣助のシーンを彩る曲。のんびりしたリズムの上で木琴やリコーダーが素朴なメロディを奏でるユーモラスな曲だ。ほかに「サラと惣助 【VER:トホホ】」(トラック22)、「サラと惣助 【VER:気ままに】」(トラック24)のバリエーションがあるが、雰囲気は共通している。毎回のようにいずれかのバージョンが使われているので、メロディが記憶に残っている人も多いだろう。メインテーマや「岐阜県 岐阜市」とともに本作を代表する楽曲である。

ここで、キャラクターテーマをまとめて紹介しよう。

トラック6「某の名は」はリヴィアのテーマ。「某(それがし)」はリヴィアの一人称である。強そうな女性騎士のイメージではなく、アコースティックギターやアコーディオンを使ったさわやかなサウンドでまとめられている。第1話でリヴィアが岐阜市にやってくるシーンや第2話でリヴィアがサラを探して街を歩くシーンなどに使用。

トラック7「サラ・ダ・オディン」はサラのテーマ。こちらはウクレレを使った愛らしいイメージ。皇女らしい上品さも感じられる。後半はマーチ調になって、活発なイメージに転じる。第1話でサラが図書館に出かけるシーンなどに使われた。

トラック8「プリケツ参上!」はリヴィアが働き始めたセクキャバのキャバ嬢・プリケツのテーマ。プリケツは源氏名で本名は弓指明日美という。ミュージシャン志望の明日美は、のちにリヴィアを巻き込んでバンドを組むことになる。このテーマ曲もビートの効いたロックサウンドで作られている。第2話のプリケツ登場シーンや第11話でバンド「救世グラスホッパー」が活動開始するシーンに使用。

トラック10「ブレンダ」は惣助にしばしば仕事を依頼する女性弁護士・愛崎ブレンダのテーマ。エレキギター、エレキベース、ピアノなどによるリズム主体の曲で、ひとクセありそうな曲調に仕上がっている。第2話のブレンダ初登場シーンをはじめ、第7話で惣助がブレンダに「サラを学校に通わせたい」と相談するシーン、第10話でブレンダが惣助の気を引こうと料理を練習するシーンなどに流れた。

トラック17「クラン☆マスター」はリヴィアが出会った怪しい宗教団体「ワールズブランチヒルクラン」の女性代表(マスター)の登場シーンに流れた神秘的な音楽。神秘的といっても軽めのシンセサウンドで作られているので、いかがわしさがただよう。マスターの本名は木下望愛(のあ)。望愛はある事件をきっかけにリヴィアに心酔し、「救世主さま」と崇めるようになる。トラック19「望愛」は、望愛がリヴィアとからむシーンによく流れた曲。シンセのシンプルなフレーズのくり返しが、望愛の思い込みの強さ、浮世離れしたところを表現しているようだ。

続いて、劇中のユーモラスなシーンによく使われる曲たち。

トラック12「ほむ…」はエレキベースとピアノ、パーカッションなどによるコミカルなサスペンス曲。惣助とサラが探偵活動をするシーンなどに使われている。

トラック13の「オラァ!」は第1話で惣助がチンピラにからまれた男を助けようと出ていく場面に一度だけ使用。ワイルドな曲調のロックだ。

トラック14「どうしよう!」は使用頻度の高いドタバタ曲。たたみかけるようなイントロにからアップテンポのにぎやかな曲調に発展する。第2話でサラが調査対象の浮気現場を見てしまう場面や第9話でサラをいじめようとした少女たちがサラの家臣になってしまう場面、第12話でライブに遅刻しそうになったリヴィアがライブ会場に急ぐ場面などに使われたのが面白かった。

トラック15「ほのぼの〜」はタイトルどおり、ほのぼのムードの曲。とぼけた木琴のフレーズで始まり、ピッコロやクラリネット、鍵盤ハーモニカがのんびりしたメロディを引き継いでいく。第2話でサラが飛騨牛のパックを手にとってよろこぶシーンなど、日常のほっとひと息つく場面を彩った。

トラック16「ふんす」はサラやリヴィアが超人的能力を発揮する場面に流れた曲だ。なんといっても第1話のサラが魔術で公園の遊具を爆破してしまうシーン。「ふんす」はそのときサラが発するかけ声である。「暴走」を思わせる慌ただしい楽曲に作られている。第3話でリヴィアが宗教団体のメンバーとバスケットボールをするシーンにも使われた。 以上のトラック12〜16は、コミカルな曲が5曲連続するのが構成的に面白いところ。

トラック23「ヘンテコじゃのう」も印象の強いユーモラスな曲。しのび足で歩くようなリズムに乗ったリコーダーとピアノのかけあいが楽しく、聴いているだけでくすっと笑えてしまう。第3話でリヴィアが宗教団体のメンバーと接触するシーンや第6話で望愛がリヴィアの像を作るためにリヴィアの体を立体スキャンするシーンなどに流れた。本作のタイトルにある「変人」の部分を象徴する曲。

ここまで紹介したように、本作の音楽には、ユーモラスな曲や風変わりな曲が多い。しかし、しみじみとした心情を表現する、しっとりとした曲もいくつか作られている。

トラック29「あの頃に…」はピアノソロがやさしいメロディを奏でるリリカルな曲。第11話でサラがリヴィアに「新たな人生を好きなように生きるがよい」と語りかける名場面に流れていたのが心に残る。コミカルな展開の中にこういうシーンが挿入されるのが本作のいいところだ。

トラック30「回想」はギターとピアノなどによるノスタルジックな曲だが、本編では(たぶん)使用されていない。

ほかにしっとり系の曲としては、第4話でサラがいじめられている同級生の話を聞く場面に流れるエレピとアコースティックギターの曲があった。残念ながら本アルバムには未収録である。

アルバムの終盤は派手めの曲がまとめられている。最後は明るく盛り上がって終わろうという構成意図だろう。

トラック33「救世グラスホッパー、命名!」は、夢の中でバッタの大群に襲われた望愛がリヴィアに助けられる場面に一度だけ使われた曲。夢の中のリヴィアは「救世主グラスホッパー」と名乗る。そこから「救世グラスホッパー」のバンド名が決められた。このシーンのためだけに作られた曲だろう。

トラック34「名探偵サラ」も一度しか使われていない。第1話でチンピラに襲われそうになった惣助を助けにサラが現れる場面に流れた、「ヒーロー登場!」といった雰囲気の曲である。こういう場面がもっとあるのかと思っていたけれど、この回だけだった。それも本作らしい。

アルバムの最後を飾る「ご褒美タイム」(トラック35)は女声スキャットが「シュバダ ドゥビ ドゥビ」と歌う愉快な曲。第1話のラストでサラが飛騨牛を食べて感激するシーンに流れている。その後も、第5話でリヴィアがプリケツに誘われてサウナに入るシーン、第7話でサラが初めてこたつに入るシーンなど、サラとリヴィアが異世界にない食べ物や文化に触れて感動する場面によく使われた。最終回(第12話)で本編Cパートの最後(エンドロールの前)に流れたのもこの曲である。

本作には「変人」と呼べる人物が多く登場するが、危なっかしいことをしていても根っからの悪人はいないのが清々しいところ。音楽はそんな変人たちを笑うのではなく、愛すべきキャラクターとして描写しているようだ。タイトルの『変人のサラダボウル』は色とりどりの変人たちが集まるようすをイメージしたものだと思うが、このアルバムも個性豊かな楽曲がひとつの皿に盛られた「音楽のサラダボウル」と呼びたい1枚である。ただし、このサラダ、けっこうスパイスが効いている。

TVアニメ「変人のサラダボウル」オリジナル・サウンドトラック

Amazon

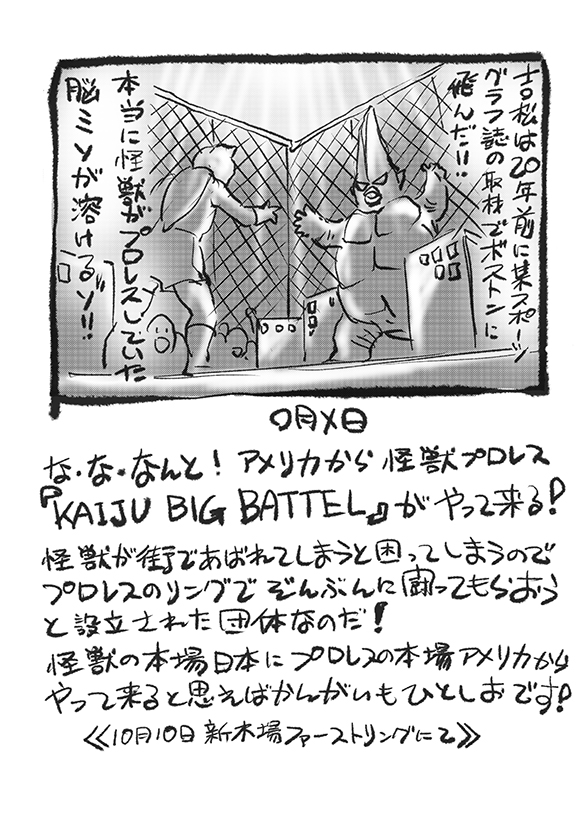

第494回 怪獣プロレスがやって来る!

第857回 『(劇)ジョー2』の魅力(7)

前回からの続き。後半戦、あと少々お付き合いください。

1:01:40~このパンチ・ドランカーになって、帰って来るカーロス。初めて観た時、悲しいとかよりゾッとしたのを憶えています。怖かった……! 出﨑(統)監督の描き方(撮り方?)って、どこかドキュメンタリーっぽいんですよね。作り話であることを忘れさせる描き方だと思います。何しろそれまで観てきたアニメでは感じたことがなかった怖さでした。

1:01:54~ハリマオはどっからどー見ても“ザ・梶原(一騎)キャラ”ですね(同じく出﨑監督作品『空手バカ一代』でも、カマキリ拳法の使い手が登場します)。

で、ここからのハリマオ戦~ラストのホセ戦は、劇場分作画の先行スケジュールのためか、同時に放映されてたTVシリーズ分の作画の質がやや落ちます。後、ハリマオの“空中回転”の方向がカット毎で違うのは——気にしないこと。

1:04:14~パンチを打ち終わったハリマオが画面手前に来て、その後ジョーが画面手前に飛んで来て、ハリマオ作画で奥へ。ややこしくて面白いカット。こんなのも偶に入れないと……いや、原作愛読者なら御存知かと思いますが、後半の原作、ちば(てつや)先生によるボクシング描写、特にアングルがややパターン化するんです。この辺り、大人数で作画をするアニメーションの強みと言えるかと。そもそも出﨑監督による試合シーンのコンテが原作に沿っていません!

1:05:03~このジョーも「ヤバい!」もう精悍とか通り越してて、“狂気”を感じました! これも杉野(昭夫)作監スゲェ!!

1:05:06~リングに叩きつけられたハリマオが空中に浮き上がる音が良い!

1:05:12~ここのマルチボケもジョーも良い!

1:05:52~ここで、直ぐに「カーロス・リベラ!」と気付くジョーに感動します。

1:06:08~前カット「間違いねえ、カーロスだ……!」の後“表彰されている途中”、これまた編集のテンポで、気持の急いているジョーを表現できています。

1:06:35~こちらも同様に転んだジョーから、ポンと退場するジョー&段平ヘ。巧い! この後TV版を観ると、たるく見えます。

1:07:36~ここからのカーロスは初見、涙なしでは観られませんでした。BGMの入るタイミングも重い! このシーンも、TV版より劇場版の方が個人的に好き。

1:08:17~カーロスのへろへろパンチを受けつつ泣き笑い。これ原作だと直ぐにジョーがカーロスを抱き締めて悲しそうに大泣きするんですよね。正直出﨑アニメの方が正解かと。BG(背景)を真っ黒にする演出も良い!

1:09:08~葉子に「見るんじゃねえ!」とキレるジョーも出﨑アニメの方がクールでカッコいい! 原作だと涙流して葉子に殴り掛からんばかりのジョーを周りが止める——です。

1:09:58~この映画初見の時、この“ボタンがはめられないジョー”から、もう観てられなくなりました。だって、ハッピーエンドが思い浮かばないんだもん!

1:10:36~葉子とジョーのド寄り横PAN→×3回!

1:10:39~そして、湯呑を振り上げるジョー縦PAN↑×4回。もうお家芸です!

1:11:07~全面透過光に椅子に呆けるカーロスがF.I。そこへ蝶が舞う。ここら辺からこの映画、自分の記憶的に “透過光”のイメージが強くなります。

1:12:10~葉子横顔なめ、ドクター・キニスキーの望遠ショット。全面透過光が活きる画です! 自分初見でこの辺り見てた時、乏しい語彙力で申し訳ありませんが、本当に怖かったという記憶しかありません。

で、「いつまでやるつもりなんだ!?」と自分でも思いますが、始めた以上はラストまで駆け抜けます(汗)! そして、敬称略すみません。

『タイガーマスク』を語る

第12回 第83話「幸せはいつ訪れる」

『タイガーマスク』の第7、第8クールでは、虎の穴との戦いと並行するかたちで、ちびっこハウスの個々の子供にスポットが当てられる。

具体的なエピソードとしては以下の6本だ。

第83話「幸せはいつ訪れる」

第84話「勝利への誓い」

第87話「虎狩り計画」

第89話「ヨシ坊の幸福」

第93話「今日のいのちを」

第100話「明日を切り開け」

第4クール末から第5クールにかけての第50話「此の子等へも愛を」、第54話「新しい仲間」、第55話「煤煙の中の太陽」、第64話「幸せの鐘が鳴るまで」の4本では、直人が不幸な境遇にいる人達と出会い、そのドラマを通して「直人は、そして、人間は不幸な境遇の人達に対して何ができるのか」が描かれた。

そして、上記の6本では次の段階として、新たなテーマに迫っていく。それは「みなしごはどのように生きるべきか」ということであり、それは「大人がみなしごに対して何ができるのか」ということでもある。そして、このテーマはみなしごだけのことで終わるわけではない。

第50話、第54話、第55話、第64話はインパクトのあるモチーフを選んだこともあり、『タイガーマスク』の中でも特別なエピソードになっているはずだ。それに対して、上記の6本はお馴染みのちびっこハウスが舞台になっているということもあり、特別なエピソードという印象は薄い。むしろ、『タイガーマスク』の中でも地味な内容であるかもしれない。6本の中にはのんびりとした調子の話、日々の中の小さな事件に触れただけの話もある。

ではあるが、この6本が作り手がドラマやテーマについて真摯に取り組んだエピソード群であることも間違いない。子供が自分が親に捨てられた存在であることに向き合うこと、仲間が裕福な家にもらわれていくことに対する嫉妬など、切実な部分に斬り込んでもいる。それも注目してもらいたいポイントだ。

個々のエピソードを観ていこう。

今回は第83話「幸せはいつ訪れる」(脚本/柴田夏余、美術/福本智雄、作画監督/高倉建夫、演出/新田義方)に触れる。第83話は6本の中でも重要なエピソードだ。この話ではミクロにスポットが当たる。脚本はミクロが初めて登場した第54話「新しい仲間」を執筆した柴田夏余である。

ルリ子がデパートに買い物に行くことになり、ミクロとチャッピーがお伴として付いて行き、そこで偶然にもミクロが親戚の高田夫妻と再会する。高田夫妻はミクロの母親が亡くなった後、ミクロを探していたらしい。早速、ミクロは高田夫妻に引き取られることになる。高田家は裕福なようであり、夫人は上品で優しそうだ。そのことで嫉妬したチャッピーは、ミクロに対して意地悪なことを言い、そして、自分の感情を抑えることができず、若月先生とルリ子の前で涙を流す。

直人はルリ子に同行し、その日のミクロやハウスの子供達の様子を間近で見ていた。ホテルに戻った直人は考える。みなしごの幸せとは何なのだろうか。親戚に引き取られることが幸せだったとしても、それを全てのみなしごに与えることはできないのだ。

翌日、ミクロはちびっこハウスから高田家に引き取られた。これから、ミクロは高田家のテレビでタイガーマスクの試合を観戦することになるのだろう。試合の直前、タイガーの姿になった直人のセリフが洒落ている。「さあ行くぞ、ミクロ。君の新しいブラウン管の中へ。いつまでも俺のファンでいてくれよ」。ミクロが観てくれているテレビ画面の中で活躍してみせるという意味だ。

試合ではタイガーがドン・レオ・モラレスを圧勝。ハウスでは健太達はテレビで声援を送っていたが、いつの間にかそこにミクロが紛れ込んでいた。高田家ではプロレスを下品なものとし、子供達に観せなかった。それに臍を曲げたミクロは一人で帰ってきてしまったのだ。ルリ子が説得しても、ミクロは高田家に帰ろうとはしない。

ルリ子はタイガーマスクに電話をし、ミクロを説得することを依頼する。ここの展開は唐突に思えるが、第54話「新しい仲間」でミクロのことでタイガーに相談にのってもらったことを踏まえての展開なのだろう。第83話は物語はしっかりしているが、個々の描写に関して分かりづらいところがある。このあたりが脚本でどう書かれてるのか、機会があったら確認してみたい。

タイガーはミクロと一緒にブランコに乗り、彼女と話をする。タイガーは言うのだった。君が自分のファンでいてくれることは嬉しい。ではあるが「もしも、俺を忘れることで、新しい家に馴染めるんなら、そのほうがなお嬉しいと思うよ」と。ミクロはタイガーの言った言葉を、新しい家に慣れるように一生懸命に努力しろという意味だと理解し、やってみると答えるのだった。このエピソードの終盤では、これからミクロが高田家に溶け込み、上手くやっていけるであろうことが示される。

第83話は直人の物語としても重要である。重要なのは彼が「自分の幸福のために、タイガーマスクのファンをやめる必要があるかもしれない」とミクロに言ったことである。新しい環境で生きていくには自分が変わらなくてはいけない。直人がミクロの幸せを考えるなら、タイガーのファンをやめたほうがよいのだと言ってやるべきだ。理屈ではそうだ。しかし、ここまでの物語の流れを振り返ってほしい。

直人は第64話「幸せの鐘が鳴るまで」までのエピソードで自分の無力を痛感し、一人で全ての恵まれない子供を幸せにすることはできないことを悟り、皆が他人のことを考えるようになることを信じて、自分ができることをやっていくことを決意した。彼ができることとは、タイガーマスクとしてリングの上で活躍し、全国の子供達に勇気を与えて行くことであるはずだ。それをやり抜こうとしている直人が、ファンに対して「自分のファンをやめるべきかもしれない」と言わなくてはいけないのだ。しかも、ついさっき「いつまでも俺のファンでいてくれよ」と言ったミクロに対してだ。

後述するように、最終的にミクロは高田家でもタイガーの試合を観ることができるようになるのだが、それにしても皮肉な話だ。直人はタイガーマスクとして、マットの上で戦って子供に夢を与え続けることも許されないかもしれないのだ。そして、6本のエピソードの最後には、子供達のために何かをしてやりたいと思い続けてきた直人が「子供のために何もしない」という選択をすることになる。

第83話における、ミクロ以外の子供達についても触れておこう。上で記したようにチャッピーはミクロが裕福な家にもらわれていくことに嫉妬して涙まで流した。高田夫妻がミクロを迎えに来る際に、夫妻の息子である太郎が一緒にやってくる。太郎は自分の家が金持ちであることを鼻にかけた嫌なやつであり、これからミクロの兄となる。健太と洋子はあんなやつがお兄さんで大丈夫だろうかと心配する。そして、ガボテンとヨシ坊は高田夫人の姿を見て、優しそうな女性であることを確認して安心する。ガボテンとヨシ坊は親に捨てられた子供である。だから、ミクロの新しい親が子供を捨てたりする大人ではないかが気になったのだろう。ミクロがもらわれていくことについて、子供達の嫉妬、心配、安心を描いているわけだ。

ルリ子の買い物にミクロとチャッピーが付いて行くまでの過程では、ハウスの子供達にとってはお供でデパートに行くことが楽しみであり、付いていったとしても何かを買ってもらえるわけではないということが描写される。第83話からの6本では様々なかたちで、みなしごが描かれるが、特にこの第83話は描写が濃密だ。

第83話は第54話「新しい仲間」と対になるエピソードである。第54話で直人はミクロに対して何もできなかったが、第83話ではタイガーの姿でミクロの背中を押してやることができた。第54話ではルリ子がミクロに寄り添うことで彼女を立ち直らせたが、第83話のルリ子はお金も自由になる時間もない自分は、ミクロがハウスから巣立って行くのに対して服を丁寧に洗ってやることしかできないと言って、悲しげな表情を見せる。

第54話「新しい仲間」では過保護で育てられたミクロが、愛らしいけれど、世間に馴染むのが難しい子供として描かれた。それが第83話では甘え上手であり、幸福を享受することに長けた子供として扱われている。ミクロはこれから兄となる太郎の、金持ちを鼻にかけた態度も気にならないようだ。高田夫妻に服を買ってもらったミクロは、高田家の犬について「可愛いでしょ」と言い、その次に「あたしも可愛いでしょ」と言ってポーズをとる。

第83話の終盤に、自動車の中でのミクロと高田のやりとりがある。高田が運転をし、ミクロは助手席に座っている。ミクロは高田の顔を見て「この人、おじさんじゃなくて、パパなのね」と想う。ミクロが「パパ……」と呼びかけると、高田はそうだ、これからは自分がパパだと返し、これからはタイガーマスクの試合を観てもいいとミクロに伝える。そして、ミクロは「ありがとう、パパ」と言って、高田に抱きつく。上で書いた「高田家に溶け込み、上手くやっていけるであろうことが示される」とはこの部分のことだ。ミクロは新しい家に慣れるため、一生懸命にやってみると言った。車中での高田とのやりとりで、それを実行したということなのだろう。甘え上手のミクロにとっては少し気持ちを切り換えるくらいのことで、一生懸命というほど、大袈裟なことではなかったのかもしれない。

ミクロの甘え上手は、過保護に育てられた彼女のポジティブな面なのだろう。過保護に育てられたから、ミクロは幸せをつかむことができるかもしれない。それが第83話で描かれた。ガボテンとヨシ坊が親に捨てられた子供であるために、ミクロの新しい親がどんな人物だったのかが気になったのもそうだが、キャラクターに対する踏み込みの深さに驚かされる。

●第13回 第93話「今日のいのちを」 に続く

[関連リンク]

Amazon prime video(アニメタイムチャンネル) 『タイガーマスク』

https://amzn.to/4bjzNEM

タイガーマスク DVD‐COLLECTION VOL.4

https://amzn.to/3KRNiAj

原作「タイガーマスク」(Kindle)

https://amzn.to/3w3BJlV

第493回 植村あかりさんご卒業おめでとうございます!

第856回 『(劇)ジョー2』の魅力(6)

前回からの続き。もう少々お付き合いください。

0:49:48~あ、色パカ! すみません、職業病です。

0:50:08~TVシリーズではこのジョーの視線の先に、ホセにノされたスパーリング・パートナーが横たわっていました。その部分をばっさりカットしてしまった故、戦慄の汗だけ残ってしまったのでしょう。TV“総集編”映画の面白さだと、俺は認識しています。

0:50:33~ポスターでかっ! と、ポスターとジョーの顔との対比が気になる……。

0:50:59~この目を見開いた“怒り”の表情。これも杉野(昭夫)作監が冴えます。今の若いアニメーターにこの心情表現ができる人、何人いるでしょうか? 大概“怒り=眉を吊り上げて眉間にシワ、歯をくいしばる”などの定型で描かれてきます。

0:51:21~TVシリーズ「見損なった~云々」の台詞を「教えてもらおうか! ホセは今どこにいるんだい?」と変えて、即“乗馬シーン”に繋ぐ手際の良さたるや!

0:51:40~で、ここからの乗馬シーンは原作にないオリジナル・シーン。学生時代、アルバイトして買った廉価版VHS全10巻(全47話)でTVシリーズ『ジョー2』を同級生・友人らに布教したところ、シリーズとおしての良いシーンが話題になり、俺が説明すると「乗馬って、原作にないの?」「え!? 須賀清って原作に出ないの!?」など、その数々の名シーン・名台詞が“アニメ版のオリジナル”であることに驚かれました! 逆に原作にある葉子がドヤ街住人に絡まれたり、ジョーと葉子がボーリング・デートするシーンなどはアニメでカットされています。ここまで色々手を加え、所々カットしても、原作の根底が活かされていればファンの支持を受ける名作アニメに成り得るのです!

因みに我々世代が生まれた頃(1974年)、原作「ジョー」は連載終了しておりました。俺が原作に詳しいのは、連載終了10年後(位?)に発刊された“KCスペシャル全13集版”を購読・愛読済みだったためです。

0:52:02~出﨑監督の手に掛かればジョーは突如、馬に乗れるのです!

0:52:05~あ、一番奥に須賀清(消し損ね)発見!

0:52:21~ “止め+ハーモニー” 連続で、駆け出す馬の力強さを表現することに成功しています。

0:52:59~TV版ではこの後、分割画面下段に須賀清がフレームINしてくるのですが、劇場版ではもちろんカット。

0:53:07~ここで分割画面上段を黒コマにすることで、“帽子が落ちた”を表現! ただただ巧い! 自分、分割画面はあまり好きではないのですが、出﨑監督のはこういうトリックがあるので納得させられるんです。

0:54:25~はい、画面左に見切れてる肩、須賀清(消し損ね)。

0:54:29~ここからのハワイアン・ムードの出し方、TVサイズな感じの省力感は否めないですが、部分の点描と音楽のテンポ感で“葉子の説明”を聴かせます。

0:55:18~“ピン送り”が戻る(ジョーが一旦ボケてまたピントが合う)のは何故?

0:55:55~「……ある訳がねえ」のジョーの表情、あおい輝彦の声——ゾクッとしますよね。初見の時、この辺りから既に「ジョー、ヤバい……」って。

0:56:06~ここからの“海辺のドライブ”シーンも名場面で、原作にありません。CGでは表現できない手描きのメカ・アクションの迫力がこれ!

0:57:05~葉子とジョーの笑い。BGMも含めて大人なシーン。これが描けていれば、原作のボーリングのシーンとかは不要です。

0:57:10~海の表現『ガンバ~』みたい。

0:57:17~ここが有名(?)な“唯一、劇場版にしかないシーン”! 原作のパンチドランカー故の蛇行するジョーの足跡(もう少し大きめに蛇行してて欲しかった)。TV版の時系列だと、パンチドランカー症状に気付く葉子が早過ぎる、とのことでカットらしいです。だとすると、シリーズ後半EDの止め+ハーモニー1枚に集約した? いや、でも服装違うしな……。

0:58:40~ホセ・メンドーサ対サム・イアウケア戦、ゴング!

0:59:19~カウントいきなり「ナイン!……テン!」早っ!

0:59:22~てことで試合終了! 尺40秒ちょい!

0:59:33~時代的に当たり前ですが、繰り返し(リピート)モブは気になっちゃいますね、『(風の谷の)ナウシカ』のラストと言い……。

1:00:16~前カットの1歩から、しれっとここへ飛ばす度胸。

1:01:17~杉野作監の“目を見開き、口元を結び且つ浮かべる笑み”! なぜか能動的なニヒリズムを感じます。だからまた、「ジョー、ヤバいっ……!」。

1:01:21~身体大の字に両手を突き上げ「シ―・ユー・アゲインッ!!」カッコ良し!!

1:01:25~このジョーの顔も「ヤバい!」死を恐れないどころか“笑って死に向かって行く”感が……。

1:01:34~リアルタイム1981年7月4日公開初日に観た人は、ここからが“新作”として楽しめた訳ですね。こうして改めて観ると、残り50分「半分(後半)新作」を興行的なマストに据えていたのは間違いないんじゃないかと? そりゃ“減量~金竜飛の過去”とかカットせざるを得ません。いや、この映画、ホセ戦の尺に意味があるんです! ホセ戦は25分弱に纏められている本作。例えば映画『ROCKY』的な計算だと、10分にホセ戦を纏められるでしょう。その上で金竜飛に尺を割くとか~と意見する方もいらっしゃるかも知れませんが、それだと、「急ぎ足で全部舐めただけの映画」になります(断言)! でもこの劇場版は、前半はTVのダイジェストと割り切って、後半新作でホセ戦をメインにすることで「ジョーを描く映画」にすることに成功しているのだと思います。即ち、カーロス戦も“ボクシング・テクニックの説明なんて不要”なんです。ボクシングを描く前に、ジョーを描くことのほうが出﨑監督の目的なんですから。ラストのホセ戦は観客が疲れるくらいの“長さ”が必須でしょうし(その辺りの話は次回以降)。

てとこで、次も頑張ります(汗)。そして、敬称略すみません。

『タイガーマスク』を語る

第11回 小休止(あるいは、僕と『タイガーマスク』の50年)

今回は自分のことについて書く。子供の頃から『タイガーマスク』の原作を読んでいたし、アニメの放映も観ていた。

原作は雑誌「ぼくら」で連載が始まって「週刊ぼくらマガジン」に連載の場を移して、さらに「週刊少年マガジン」で連載している。どこからどこまでを連載で読んでいたのかは覚えていないが、「ぼくら」でも読んだし、「週刊ぼくらマガジン」でも読んでいた。「週刊ぼくらマガジン」が休刊した時のことは覚えている。休刊という言葉の意味が分からず、親に説明をしてもらった。何故か「週刊少年マガジン」になってからは連載を追いかけなかった。

アニメは最初から観ていたはずだ。第1話が放映されたのが1969年10月2日だから、その時に僕は5歳だ。

原作もアニメも、特に好きだったのは物語序盤の「覆面ワールドリーグ戦」の部分だ。ミスター・ノー、ゴールデンマスク、ザ・ライオンマン等の怪物的な覆面レスラーが好きだった。それ以降で好きだったレスラーが、タイガーの強敵であった赤き死の仮面だ。タイガーと彼の試合も見応えがあるのだが、その強烈な個性に惹かれた。赤き死の仮面が登場するのは原作だと第5巻(全14巻の第5巻。巻数はkindle版で確認した)、アニメだと第41話から第43話だ。原作ではタイガーが赤き死の仮面を倒したところで、一度物語に区切りがつくかたちとなっている。

本放映当時のアニメ『タイガーマスク』は大変な人気番組だった。子供の頃の自分はヒーローアクション物として楽しんでいた。伊達直人=タイガーマスクに憧れていたし、その試合を手に汗を握って観ていた。

劇中でちびっこハウスの子供達がタイガーの試合をテレビで観ている描写があるが、気分としては、自分も健太達と近しいポジションで『タイガーマスク』の試合を観ていた。劇中のタイガーの試合を、試合中継を観戦する感覚で観ていたのだ。

『タイガーマスク』の試合シーンは、日常的なドラマ部分とは別のスタイルで演出されている。試合シーンでは大胆にカメラワークがつけられ、動きもダイナミックなものとなる。日常部分と試合部分がはっきりと別のものとして扱われていた。健太達がいる日常部分は、現実で作品を観ている自分達と地続きで、健太達と一緒に半ば別世界として扱われている試合を観ている感覚だったのだと思う。

『タイガーマスク』は現実的な世界を舞台とし、そこに怪物的な覆面レスラーが登場して現実離れしたアクションを繰り広げる作品だった。つまり、特撮ドラマやヒーローアニメよりもリアリティがあり、それでありながら、特撮ドラマやヒーローアニメのような魅力を備えた作品だった。

僕は、伊達直人=タイガーマスクを他の特撮ドラマやヒーローアニメの主人公よりも、ずっと現実的な存在だと感じていた。現実味と荒唐無稽さが渾然一体となったところに『タイガーマスク』の魅力があった。

本放映が終わった後も、再放送で『タイガーマスク』を何度か観た。以前に別のコラムで書いたが、わが家が初めてビデオデッキを購入したのが1981年。その時に初めて録画したのが『タイガーマスク』の再放送だった。ビデオデッキが届いた日に放映していたから試しに録ったのだが、よく覚えている。

少なくともその頃まで『タイガーマスク』は再放送で観る機会があったわけだ。僕の認識では、その後に再放送が減り、再見の機会が無くなっていった。TV作品のビデオソフトが出るようになり、街のあちこちにレンタルショップが出来る時代になっても、全話がビデオソフト化されることはなかった。

自分はアニメファンとなり、最新作だけでなく、過去の作品を反芻するようになっていた。『タイガーマスク』が面白かったのは覚えていたし、作画や演出が凄かったと認識はしていたが、再見して確認する機会はなかなか無かった。

再見の機会を得たのは1990年代に全話がLD BOX化された時だった。LD BOXは全4巻で、1巻から3巻は5枚組。そして、4巻が12枚組という不思議なバランスのBOXだった。最終回まで商品化されてよかったと思ったのを覚えている。僕はLD BOXを購入。印象的なエピソードを何本か再見した。

21世紀に入ってから、例えば「WEBアニメスタイル」で、木村圭市郎さんのインタビュー

( http://www.style.fm/as/01_talk/kimura01.shtml )をした時にLD BOXで『タイガーマスク』を観直した。その前後にも何度か『タイガーマスク』を観ているはずだ。

2003年に『タイガーマスク』の全話DVD BOXが発売された。全3巻で全話が収録されている。このDVD BOXで僕は解説書の構成と執筆を担当。同解説書ではLD BOXの解説書にあったスタッフインタビューも再録し、改めて新しい取材もした。DVD BOXの後に単品のDVDもリリースされ、これはレンタルショップにも並んだ(現在も借りることができるはずだ)。

さらに2013年にDVD-COLLECTION全4巻がリリース。これは各巻4~5枚のディスクで構成されたパッケージだ。この時も僕は解説書の構成と執筆を担当した。

子供の頃から『タイガーマスク』が好きだったが、自分のこの作品の理解が深まったのは、DVD BOXとDVD-COLLECTIONの仕事で本編を何度も視聴してからだ。その後も『タイガーマスク』について考えることが多くなった。また、『タイガーマスク』が作品として語られていないことを痛感するようになった。特にドラマ面が語られていない。この作品のドラマについて書いておかなくてはいけないと思うようになった。そして、随分経ってから書き始めたのが、このコラム「『タイガーマスク』を語る」である。

子供の頃に話を戻す。このコラムで今まで触れてきたように『タイガーマスク』には大人びたタッチの、ドラマ中心のエピソードがある。僕は、子供の頃もそんなエピソードを楽しんで観ていた。楽しむことができたのは、伊達直人=タイガーマスクが好きだったからだろう。ドラマ中心のエピソードでも、試合のシーンはあったので、それを楽しみにしていたというのもあったはずだ。

ドラマ中心のエピソードで特に印象に残っているのが、このコラムの第4回で取り上げた第50話「此の子等へも愛を」だった

( http://animestyle.jp/2024/05/08/27054/ )。原爆ドームの模型が印象的だったし、伊達直人が旅先で出会った三郎達に嘘をついたのが引っかかった。「どうしてそんな嘘をつくの?」と思ったのだ。第50話が最初に放映された時に僕は6歳。引っかかりを感じたのは本放映ではなく、小学生の時の再放送かもしれない。いずれにしても、直人の嘘が描かれた理由が分からず、モヤモヤしたものが残った。

第50話で直人の嘘が描かれた理由がなんとなく理解できたのが、50歳を過ぎてからだったはずだ。直人の嘘を通じて「他人の不幸を娯楽として消費すること」が描かれていると考えることができる。あのエピソードで批判されているのは直人ではなく、視聴者である僕達だったのかもしれない。それに気がついた時に背筋が寒くなった。恐るべし、『タイガーマスク』。恐るべし、柴田夏余。唸るしかなかった。

その驚きをコラムの第4回で原稿にした。この原稿を仕上げたのが、僕が60歳になった直後だ。第50話「此の子等へも愛を」を観て、引っかかりを感じてから、それを解釈して原稿にするまで、50年ほどかかったことになる。

僕が『タイガーマスク』で、特に書いておきたいと思ったのが、第50話「此の子等へも愛を」、第54話「新しい仲間」、第55話「煤煙の中の太陽」、第64話「幸せの鐘が鳴るまで」の4本についてだった。それを書くことができたので、満足している。しかし、他にも『タイガーマスク』について書いておきたいことがある。次回は第7、8クールのドラマについて触れる予定だ。

●第12回 第83話「幸せはいつ訪れる」 に続く

[関連リンク]

Amazon prime video(アニメタイムチャンネル) 『タイガーマスク』

https://amzn.to/4bjzNEM

タイガーマスク DVD‐COLLECTION VOL.3

https://amzn.to/453gcXk

原作「タイガーマスク」(Kindle)

https://amzn.to/3w3BJlV

第282回 戦わないプリキュア 〜わんだふる ぷりきゅあ!〜

腹巻猫です。6月15日に蒲田studio80にてサントラDJイベントSoundtrack Pub【Mission#45】を開催します。特集は5月に発売された『牧場の少女カトリ』音楽集の紹介。ほかに、1枚のサウンドトラック・アルバムを掘り下げるコーナー「1枚のアルバム」、サントラオンリーのDJタイムなどを予定。ご都合よければ、ぜひお越しください! 詳細は下記ページを参照ください。

https://www.soundtrackpub.com/event/2024/06/20240615.html

5月29日にTVアニメ『わんだふる ぷりきゅあ!』のサウンドトラック・アルバムが発売された。本編では、ようやくプリキュアが4人そろったところ。サウンドトラックを聴きながら、これまでの物語をおさらいするのも楽しいと思う。今回は『わんだふる ぷりきゅあ!』の音楽を紹介しよう。

『わんだふる ぷりきゅあ!』は2024年2月から放送されているTVアニメ。通称『わんぷり』。プリキュアシリーズ第21弾となる作品である。

人と動物が仲よく暮らすアニマルタウン。中学生の少女・犬飼いろはと飼い犬のこむぎは、謎の怪物ガルガルと遭遇したことをきっかけに、プリキュアに変身する力を手に入れる。ガルガルの正体は動物の楽園ニコガーデンにいたニコアニマルで、なんらかの原因で怪物化していたのだ。こむぎ(キュアワンダフル)といろは(キュアフレンディ)は、ガルガルとなったニコアニマルたちをプリキュアの力でもとの姿に戻すために、「わんだふるぷりきゅあ」と名乗って活動を始める。

まず驚くのは、犬がプリキュアになる設定。これまで、妖精や人魚や宇宙人など、架空の生き物がプリキュアになることはあったが、実在する動物がプリキュアになるのは異例。しかも、飼い主のいろはではなく、犬のこむぎのほうが(一応の)主人公なのだ。

また、本作のプリキュアは、ガルガルとなったニコアニマルを助けるために活動しているので、基本的にガルガルに攻撃を加えない。プリキュアがいかにしてガルガルの動きを止め、興奮を鎮めるかが見せ場になっている。前作の『ひろがるスカイ! プリキュア』がダイナミックな肉弾戦を見せ場にしていたのと対照的だ。

動物との共生。戦うのではなく助けること。このふたつが本作の重要なポイントになっている。

音楽は前作から引き続いて、深澤恵梨香が担当。

上に挙げた本作のポイントは、当然、音楽にも反映されている。

『ひろがるスカイ! プリキュア』では、「ヒーロー」がテーマに掲げられていたため、勇気や決意をイメージさせる曲や激しいアクションを描写する曲が音楽の中心になっていた。

『わんだふる ぷりきゅあ!』は動物が題材になっている。そこで音楽にも、動物の声や足音、動作、感触などをイメージした描写的な表現が盛り込まれた。また、戦いを連想させる激しい曲や荒々しい曲が少なくなり、かわいらしさや共感を連想させるやわらかいトーンの曲が多くなった。全体に親しみやすく、やさしい印象の音楽になっている。『ひろプリ』のようなダイナミックなアクション曲を期待するとやや物足りないかもしれないが、じっくり聴ける曲の多い、味わい深い作品である。

本作のサウンドトラック・アルバムは「わんだふるぷりきゅあ! オリジナル・サウンドトラック1 プリキュア・ワンダフル・サウンド!!」のタイトルで5月29日にマーベラスから発売された。構成は筆者が担当した。

収録内容は以下のとおり。

- みんななかよし!わんだふる!

- わんだふるぷりきゅあ!evolution!!(TVサイズ)(歌:吉武千颯)

- サブタイトル

- 毎日がわんだふる!

- かわいい仲間たち

- うきうきお散歩

- 不安な気配

- ガルガルを追いかけて

- 私が守る!

- ワンダフルパクト!プリキュア!マイエボリューション! – Short version -

- わんだふるぷりきゅあ大奮闘!

- おうちにおかえり

- アニマルタウン

- 手がかりをさがせ

- ぶっちゃけたい

- 言っちゃダメェ〜

- わんだふるキャッチ!

- ニコガーデン

- あなたの声が聞けたら

- ひとり抱える想い

- 21.ともだちになれるかな

- いとしくて

- 知れば知るほどわんだふる!

- たじたじ

- 私、がんばる!

- 危険なにおい

- 夜にざわめく声

- ガルガル出現

- ワンダフルパクト!プリキュア!マイエボリューション!

- 行くよ!いっしょに助けよう!

- 心つなぐ絆

- プリキュア!フレンドリベラーレ!

- 澄んだ瞳で

- ここが大好き!わんだふる!

- FUN☆FUN☆わんだふるDAYS!(TVサイズ)(歌:石井あみ&後本萌葉)

- 来週もわんだふる!

第1回録音で収録された本作の音楽(BGM)は約40曲。アルバムには、その中から33曲を収録した。

1曲目「みんななかよし!わんだふる!」は本作のメインテーマ。動物と人間が仲よく暮らす楽しさやよろこびをイメージした曲である。本編では第1話の冒頭から流れていた。イントロで聞こえる鳥の声や動物の声(を模した音)に耳を傾けてほしい。動物が身近にいる世界が音で描写されているのだ。劇中でこの曲が使用される際は鳥の声などはほとんどカットされているので、アルバムで聴ける完全版は貴重である。

また、曲の途中から入る女声ボーカル(ボーカリーズ)も聴きどころ。『魔法つかい プリキュア!』『スター☆トゥインクル プリキュア』などの主題歌を歌った北川理恵がボーカルを担当している。深澤恵梨香によれば、「人と動物の両方をあたたかく包み込む音」として人の声を入れようと思ったとのこと。女声ボーカルは共感や愛情の象徴として、変身BGMやサブタイトル曲、アイキャッチ曲などでもフィーチャーされている。

オープニング主題歌とサブタイトル曲を挟んで、トラック4からはアニマルタウンの日常を描写する音楽を続けて収録した。

「毎日がわんだふる!」(トラック4)は使用頻度の高い日常曲で、ユーモアをたたえた明るい曲調が本作にぴったり。「かわいい仲間たち」(トラック5)は動物の愛らしさを表現する曲。「うきうきお散歩」(トラック6)は、毎回のエンディング後のミニコーナー「あなたのおうちのわんだふる」のBGMとしても使われている、ビッグバンドジャズ風の楽しい曲だ。

これらの曲に共通するユーモラスなトーンは、本作独特の味わいにもなっている。コミカルというよりユーモラスなのである。「ぶっちゃけたい」(トラック15)、「言っちゃダメェ〜」(トラック16)、「たじたじ」(トラック24)、「私、がんばる!」(トラック25)なども同様。くすっと笑えるようなシーンに流れて、ほのぼのとした気分にさせてくれる。

トラック7「不安な気配」からトラック12「おうちにおかえり」までは、ガルガル出現〜プリキュア変身〜事件解決までの流れを定番の曲で再現してみた。

「不安な気配」はこむぎがガルガルの気配を感じ取る場面などによく流れるサスペンス曲。次の「ガルガルを追いかけて」(トラック8)は、こむぎたちがガルガルを追ったり、逆にガルガルに追われたりするシーンに流れるアクション曲。ほぼ毎回のように使われている。

トラック9「私が守る!」は、こむぎやいろはが初めてプリキュアに変身するときに使われた曲。大切な存在を守ろうとする強い決意を表わす曲調は、前作『ひろがるスカイ! プリキュア』を思わせる。

変身BGM「ワンダフルパクト!プリキュア!マイエボリューション!」のショート・バージョンに続いて、プリキュアの活躍を描写する「わんだふるぷりきゅあ大奮闘!」(トラック11)。もともとはフレンドリータクトの使用場面を想定した曲で、頭の部分はプリキュアがフレンドリータクトを振ってキラリンアニマルのパワーを借りる場面の曲、そのあとがプリキュアの活躍シーンに流れるアクション曲という2部構成になっている。アクション曲のパートがバトルのイメージではなく、躍動感や疾走感を重視した曲調になっているのが本作らしい。

トラック12「おうちにおかえり」は、もとの姿に戻ったキラリンアニマルがプリキュアに導かれてニコガーデンに帰っていく場面に流れる、おなじみの曲である。

本作の音楽の聴きどころのひとつが、繊細な心情描写に使用される曲だ。人間と動物、立場やメンタリティの異なるキャラクターが、ときには衝突したり、ときには違いを乗り越えて共感しあったりする。トラック19「あなたの声が聞けたら」からトラック22「いとしくて」までは、そんな場面に流れる心情描写曲を集めてみた。

「あなたの声が聞けたら」は、いろはとケンカして家出してしまったこむぎが、いろはを恋しく思う場面(第7話)などに使われた曲。第10話では、猫屋敷まゆが飼い猫のユキと初めて会ったときのことを語る場面にも流れていた。木管や弦楽器が奏でるメロディが、気持ちの通じない切なさ、もどかしさを表現している。

トラック20「ひとり抱える想い」は孤独感やさびしさを描写する曲。第6話のこむぎといろはの仲たがいの場面など、すれ違う気持ちを表現する曲として使われることも多い。

トラック21「ともだちになれるかな」は、初めて出会ったふたりが友情を育んでいくようすを音楽で表現した曲。なんといっても、第10話の回想シーンでまゆがユキと少しずつ距離を縮めていく場面に流れていたのが印象的。第19話ではまゆとユキが和解するラストシーンにふたたび使われ、ふたりの絆がより深くなったことが音楽でも表現されている。

次の「いとしくて」(トラック22)は愛情をストレートに表現する曲で、弦合奏によるやさしいメロディが心にしみる。第2話でキュアフレンディがガルガルに対して「あなたを傷つけたりしない」と呼びかける場面や第19話でまゆがユキに「いつもいっしょにいてくれた」と感謝を伝える場面など、胸を打つ名シーンに使われた。

深澤恵梨香は、本作の音楽打ち合わせで「心の交流を描くシーンに付ける曲は大切にしてほしい」と言われたと語っている。これらの心情描写曲は、本作のテーマに直結する重要な楽曲なのである。

トラック26「危険なにおい」からトラック32「プリキュア!フレンドリベラーレ!」までは、ふたたび出現したガルガルを力を合わせて助けるプリキュア、というイメージでまとめてみた。

「危険なにおい」は異変発生や募る不安感を描写するサスペンス曲。トラック27「夜にざわめく声」には怪しげな声が入っていて、不気味なムードが高まる。この曲も本編では声をカットして使われることが多い。次の「ガルガル出現」(トラック28)は暴走するガルガルの場面によく使われる危機感に富んだ曲である。

そしてトラック29は、変身BGM「ワンダフルパクト!プリキュア!マイエボリューション!」のフルサイズ。本作では、キュアワンダフル&キュアフレンディの「犬組」とキュアニャミー&キュアリリアンの「猫組」とで別々の変身BGMが作られている。これも従来のプリキュアシリーズになかった新機軸だ。本アルバムでは発売日の都合で(発売日に猫組がそろっていなかったので)犬組の変身BGMのみを収録した。曲の中に犬をイメージした音やフレーズが盛り込まれているので、ぜひ、サウンドトラックでじっくり聴いてもらいたい。

トラック31「心つなぐ絆」は試練を乗り越えて強くなる心の絆を表現する曲。第5話でキュアワンダフルとキュアフレンディの気持ちに応えてワンダフルタクトが出現するシーンや第19話でまゆがプリキュアに変身する力を手に入れる場面に流れていた。トラック32「プリキュア!フレンドリベラーレ!」はキュアワンダフルとキュアフレンディの合体技の曲である。

トラック33以降はエピローグのイメージで構成。

「澄んだ瞳で」(トラック33)はピアノとストリングスと木管のアンサンブルによる美しい曲。本編では、第1話のまゆの初登場シーンや第12話でまゆがいろはから「友だち」と言われて感激するシーンなど、まゆの場面によく流れている印象がある。本来はくもりのない純真な心を表現する曲で、まゆのテーマというわけではないのだが、まゆのキャラクターと曲の相性がよいのだろう。

トラック34「ここが大好き!わんだふる!」は、まゆの母が経営するコスメショップ「プリティホリック」の場面などに流れている軽快な曲。『わんぷり』らしい明るいムードに戻して、BGMパートの締めくくりとした。

さて、本作では4人のプリキュアが登場することが当初からアナウンスされていたが、6月9日放送の第19話にして、ようやく4人目のキュアリリアンが登場した。「サウンドトラック1」に収録できなかった猫組の変身BGMは、「サウンドトラック2」に収録する予定である。それまでしばし、「サウンドトラック1」を聴きながら、お待ちいただきたい。

わんだふるぷりきゅあ! オリジナル・サウンドトラック1 プリキュア・ワンダフル・サウンド!!

Amazon