腹巻猫です。2月18日からNHKで放映が始まったTVドラマ「舟を編む 〜私、辞書つくります〜」が気になります。本屋大賞を受賞した三浦しをんの同名小説が原作。実写劇場作品とTVアニメにもなりました。過去の映像化作品と比較すると今回のドラマがいちばん大胆なアレンジがなされてます。なにせ、原作では後半から登場する岸辺みどりが主人公なのですから。しかし、池田エライザを主演に辞書作りを描くならこういうアレンジにするほかないか……などと思いながら、興味深く観ています。

今回は、2016年10月から12月まで放映されたTVアニメ版『舟を編む』の音楽を取り上げよう。

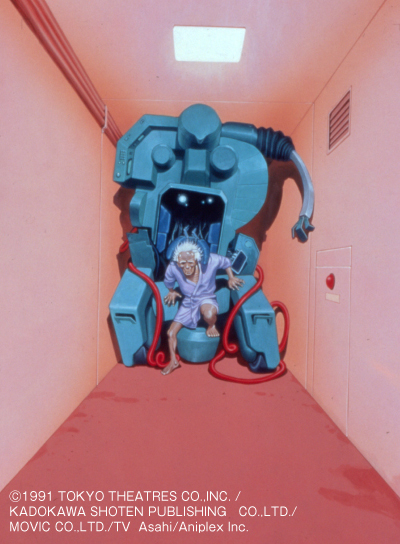

玄武書房の営業部員・馬締(まじめ)光也は、名前どおりの真面目な性格だが、口下手で空気が読めない不器用な人物。しかし言葉への感性とこだわりは人一倍強い。その馬締が辞書編集部にスカウトされ、異動してくるところから物語は始まる。玄武書房では新たな中型辞書「大渡海」の編集が進められていた。責任者の荒木は定年を間近に控え、後継者として馬締に目をつけたのだ。馬締を中心に、辞書作りに情熱を傾ける人々の姿を描く人間ドラマである。

辞書作りの作業は地味で細かい作業が中心。アニメ向きとは言いがたい題材だが、本作は丁寧な描写を重ねて登場人物の繊細な心情を表現し、映像的な面白さと人間ドラマを両立させていた。フジテレビ「ノイタミナ」枠ならではの意欲作である。

音楽は池頼広が担当。アニメでは『BLOOD THE LAST VAMPIRE』『TIGER & BUNNY』『神撃のバハムート GENESIS』など、SFアクション系の作品の印象が強い。

しかし、いっぽうで池頼広は、TVドラマ「相棒」シリーズや「女王の教室」「家政婦のミタ」など、人間ドラマ中心のシリアスな実写作品をたくさん手がけている。アニメよりもドラマ向けと言える本作の音楽にうってつけの作曲家だった。

ドラマ的な作品であるから、音楽もドラマ的だ(ドラマチックという意味ではなく、実写のドラマに流れるような音楽という意味)。

本作には、わかりやすく喜怒哀楽を表現するような曲がない。たとえばストリングスが奏でる「憂愁」という曲があるが、悲しみや憂いを表現しているかというと、そうとも言いきれない。心配や思いやりや切なさなど、いろいろな感情を想起させる。実際、さまざまなシーンに使われている。

また、キャラクターテーマに該当する曲もない。シチュエーションを描写する曲はあるが、特定のキャラクターに結びついた曲は用意されていない(あったとしても、そういう使い方はされていない)。本作の登場人物は、辞書作りをしながら成長し、年齢も重ねていく。そういうキャラクターをひとつの曲では表現しきれないからだろう。

過去に当コラムで池頼広が手がけたTVアニメ『かみちゅ!』を取り上げたときに、中間色のふわっとした感じの音楽、という表現をした。うれしいけれど、どこか悲しい。悲しいけれど、希望もある。そんな多面的な音楽のことだ。本作の音楽も同じ系統である。

本作のサウンドトラック・アルバムは2016年12月21日に「舟を編む オリジナルサウンドトラック」のタイトルでアニプレックスから発売された。

- 言葉の海

- 茫洋

- 編纂

- 出発

- 浮標

- 不器用

- 早雲

- 彷徨い

- 安寧

- 憂愁

- 歓迎

- 継続

- 邂逅

- 高揚

- 定義

- 団欒

- 逢着

- 悲哀

- 報復

- 用例

- 訥弁

- 策戦

- 場違い

- 腐れ縁

- 休日

- 恋文

- 不安

- 返事

- 完成

- 和気藹々

- 活気

- 舟を編む

劇伴のみ32曲を収録。曲順は劇中使用順にこだわらず、イメージアルバム的に構成したようだ。曲名も劇中の使用場面とは必ずしも一致していない。

1曲目は「言葉の海」。ピアノ、ギター、パーカッションなどによるバンド編成のセッション曲である。ピアノがコード進行に沿ってパラパラとフレーズを弾いているが、メロディラインはつかみづらい。「言葉の海」というタイトルどおり、無数の言葉が漂う広大な海のようなイメージの曲だ。

メロディアスではないけれど、この曲、実にいい。何度もリピートして聴きたくなる。

トラック3の「編纂」は「言葉の海」のバリエーション、もしくは同系統の曲である。ピアノとギターとパーカッションを中心にしたサウンドは共通しているが、こちらはピアノのメロディがよりくっきりと聞こえる。茫漠とした「言葉の海」にメロディという「舟」を渡すイメージだろうか、と筆者は考えた。この曲は第11話で馬締たちが刷り上がったばかりの「大渡海」の紙面を見る場面に流れている。

同じメロディを使った曲にトラック12の「継続」がある。ピアノとストリングスと木管を中心に奏でられる前進感のある曲で、「大渡海」の編集作業が進行する場面にたびたび使用されていた。

トラック31の「活気」は「編纂」をアップテンポにした雰囲気の曲。活気に満ちた編集部の情景が目に浮かぶ。これら一連の曲をまとめて、「辞書作りのテーマ」と呼べそうだ。

トラック2「茫洋」は、アコースティックギターによるほのぼのした雰囲気の曲。辞書編集部の日常を描写する曲としてよく使われている。このメロディはアルバムの最後(トラック32)に収録された曲「舟を編む」と共通している。おそらくは「舟を編む」がフルバージョンなのだろう。同じメロディをアレンジした曲がほかにも作られている。

たとえば、トラック5の「浮標」はピアノとアコースティックギターをメインにしたおだやかなアレンジ。第9話で馬締が新たに辞書編集部に配属された岸辺みどりに「辞書は人と人がふれあう助けになるもの」と語る場面に流れている。

「安寧」(トラック9)はピアノソロによる変奏曲。第1話で馬締と西岡正志が公園で話す場面など、ふと心が動くような場面に使われた。

「憂愁」(トラック10)はストリングスによる変奏曲。第2話で、馬締と林香具矢の出会いのシーンに使用され、その後もふたりの初デートや馬締の告白シーンなどに使われていたのが印象深い。しかし、ふたりのテーマというわけではなく、第8話では岸辺みどりの登場シーンに、第11話、12話では、馬締たちと松本先生のシーンに使用されている。

「言葉の海」とそのバリエーションが「辞書作りのテーマ」だとすれば、「舟を編む」とそのバリエーションは「辞書作りに挑む人々のテーマ」と呼べそうだ。

キラキラしたイントロからホルンなどによる大らかなメロディに展開する「邂逅」(トラック13)も重要な曲だ。第1話で荒木が馬締を「発見」する場面、第2話で馬締が辞書編集にやりがいを見出す場面、第9話でみどりが松本先生から「あなたも言葉を愛している人なんですね」と言われる場面、最終話(第11話)の本編ラストで馬締が西岡から「松本先生に似てきた」と言われる場面など、心にぐっとくる名場面に流れていた。

ギターがブルージーなメロディを奏でる「悲哀」(トラック10)は本作には珍しいタイプの、心情をストレートに表現したような曲。劇中では1度しか使われていない。第10話で、収録語に抜けがないか確認するために馬締たちが校正刷りのチェックを始める場面である。やはりこういう曲は使える場面があまりなかったのかなと思う。

ほかに耳に残る曲といえば、馬締がらみでよく使われたユーモラスな「不器用」(トラック6)がある。弦のピチカートを使ったサウンドが共通する「報復」(トラック19)、「場違い」(トラック23)も同じカテゴリに入れられる。

アルバムの終盤に「恋文」「不安」「返事」(トラック26〜28)の3曲が並んでいるのが面白い。本作の中でもとりわけ印象に残る、馬締の恋文のエピソードをイメージした構成だろう。実際には劇中のその場面ではこれらの曲は使われていないのだが、作曲の段階では(音楽メニューでは)使用が想定されていたのかもしれない。ここは、劇中の使用場面にこだわらず、自由にイメージをふくらませながら聴いてみたい。それもサントラの楽しみ方のひとつだ。

派手さはないが、すごくいいアルバムだと思う。落ち着いた曲調の、耳に心地よい楽曲が多い。放映当時、池頼広はSNSで本作の音楽を「癒し系の曲です」と表現していた。サロンミュージックのようなリラックスして聴ける音楽である。

『舟を編む』を観て、サウンドトラック・アルバムを聴きながら、辞書作りとサウンドトラック・アルバムの構成は似ているのかもしれない、と少し考えた。あまたある楽曲の中から曲を選び、並べたものがサウンドトラック・アルバムである。サウンドトラックはときには作品の入口になり、ときには作品を読み解くヒントになる。なによりサウンドトラックという形の舟がなければ、音楽を聴く手がかりがなくなる。音楽の海を渡る人の助けになればと思いながら、筆者はアルバムという舟を編んでいる。

舟を編む オリジナルサウンドトラック

Amazon