第484回 仕事のお供に「江戸川乱歩の美女シリーズ」

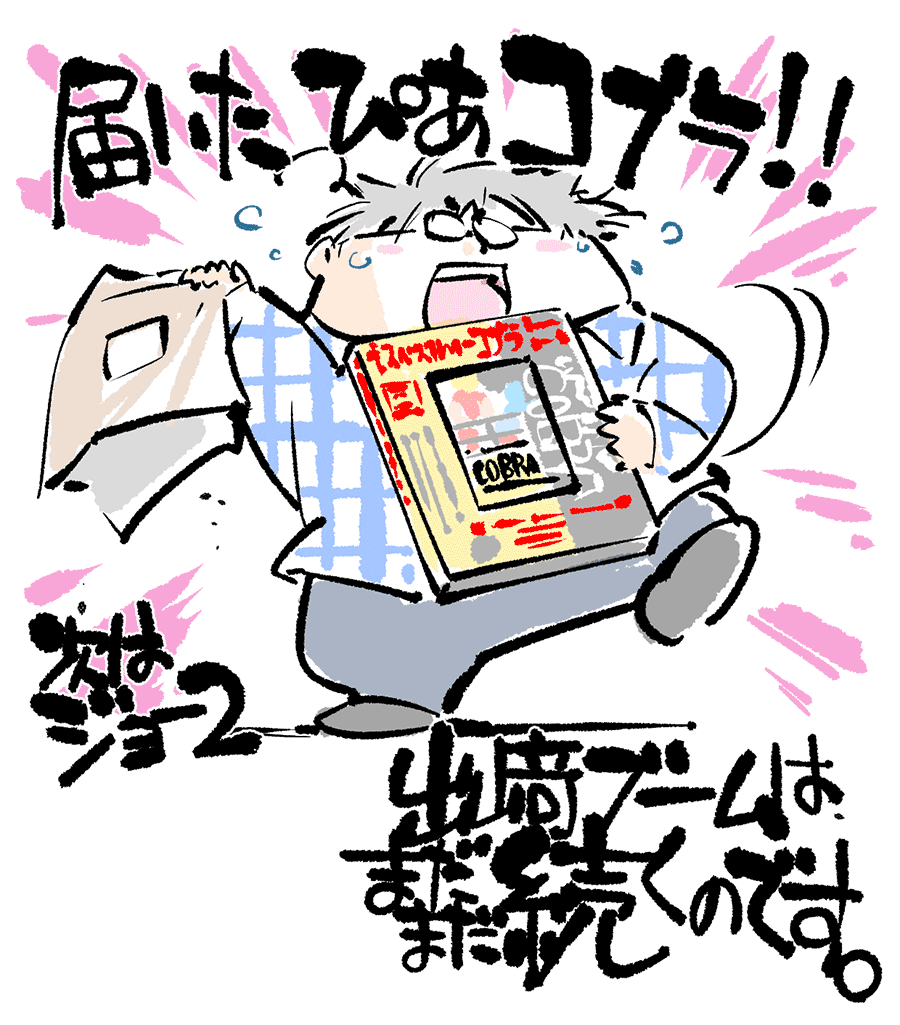

ぴあより発売された『劇場版スペースアドベンチャーコブラ COMPLETE DVD BOOK』届きました!

1982年の出﨑統監督作品。ここ数年買い続けている“ぴあCOMPLETE DVD BOOK”シリーズも、昨年末発売された『劇場版エースをねらえ!』に続き、今回の『劇場版コブラ』へと“東京ムービー新社(現:トムスエンタテインメント)版・劇場出﨑アニメ”編に突入!? 出る度買ってしまうんですよね。それだけ、

“出﨑アニメ”には、他のアニメにない魅力があるんですよ!

昨今のレンズを通した画を無条件にリアルと信じたパース&レイアウトで、綺麗且つ高密度な作画・美術でストーリーを語るだけのアニメ映画とは全然違う“魅力”です。出﨑監督は生前残されたオーディオコメンタリ―などで「隅々まで描かれた画面が本当に良いのか?」的なことは語られてます。1980年前後、実写の光(入射光)を重ね始めたせいで出﨑アニメが実写的に捉えられた(過去「出﨑作品は実写的」と仰ってた出﨑組スタッフのインタビューあり)のかも知れませんが、自分はそうは思いません。出﨑監督はあくまで実写映画からインスパイアされつつも、その表現をアニメーションに——ですらなく、“画で繫いだフィルム”というかたちで作品にしたかったのではないのでしょうか? アニメという縛りから解き放たれて“フィルム”というカテゴリーで考えればこそ、動く必要もないから“止めハーモニー”や“繰り返し”、その他ありとあらゆるエモーショナルな手練手管により「出﨑フィルム」を目指した! のだと、思うのです。今日日の数あるハイクオリティアニメ映画になくて、出﨑監督作品のみにある何かが板垣にとっては愛おしくて堪らないのです。

よく言われる“アップとロングの切り返し”の大胆さは言わずもがなですが、個人的に

劇場出﨑作品の最大の魅力は大胆且つ歯切れのいい“編集”!

だと考えています。それは“数コマ伸縮”程度の所謂アニメ演出処理的なテクニカル感度の話ではなく、シーンやカット繋ぎレベルといった全体的な意味での編集の話です。『劇場版エースをねらえ!』に於けるお蝶夫人とのダブルス戦の“ヘリコプター”とかの、試合を全部観せるなど不要! という割り切り。『劇場版あしたのジョー2』の見えないパンチの説明すらなく、そのダウン後“受け返す”工程もカット! これは『(劇)ジョー2』自体がTVシリーズの総集編(テレビの画の使い回し)だから雑に切り過ぎた……とかではなく、「スポーツもののセオリーをポンと飛ばして繋ぐことで、ジョーの野性(瞬発力?)を表現しようと思って~」との出﨑監督インタビューが残っている訳で、間違いなく意図的です。他に『(劇)ジョー2』では「それで終わりか?」金竜飛とか。

で、『劇場版コブラ』でも、冒頭からコブラとジェーンがテレパシー通信(?)してたり。もちろん説明なし。コブラが元気に走り! 飛び! とアクションたっぷりで動画枚数を無限に使ったかと思えば、ラストのクリスタル・ボーイとの対決は前述の“繰り返し(高速)PAN”の止め画! このシャープさが堪りません! 勝ちが見えてる勝負を長々描く必要なし! でしょう! もう、大好き!!

次(4/23)は『(劇)ジョー2』ですか!

是非『劇場版ゴルゴ13』も(懇願)!

片渕須直監督が制作中の次回作のタイトルは『つるばみ色のなぎ子たち』。平安時代を舞台にした作品のようです。

『つるばみ色のなぎ子たち』の制作にあたって、片渕監督はスタッフと共に平安時代の生活などの調査研究を進めています。アニメスタイルは「ここまで調べた片渕須直監督次回作」のタイトルでイベントを開催し、現在は「ここまで調べた『つるばみ色のなぎ子たち』」のタイトルでイベントを続けています。

2024年5月18日(土)に開催する「ここまで調べた『つるばみ色のなぎ子たち』6」のサブタイトルは【片渕さんの『調べる』とはどういう意味なのか 編】。文字通り、今回は片渕監督にとって「調べる」ということにどんな意味があることかを語っていただくことになります。作品作りと深く関わったお話になりそうです。

3月29日に小説家の山本弘さんが逝去されました。それを偲んで今回のアフタートークでは片渕監督に、アニメーション版『MM9』について話をしていただくことになりました。アフタートークは配信はなく、会場にいらしたお客様のみが観覧できます。

なお、今回の会場はいつもの「ここまで調べた」イベントとは違い、新宿のLOFT/PLUS ONEとなります。

配信はリアルタイムでLOFT CHANNELでツイキャス配信を行い、ツイキャスのアーカイブ配信の後、アニメスタイルチャンネルで配信します。なお、ツイキャス配信には「投げ銭」と呼ばれるシステムがあります。「投げ銭」による収益は出演者、アニメスタイル編集部にも配分されます。アニメスタイルチャンネルの配信はチャンネルの会員の方が視聴できます。また、今までの「ここまで調べた~」イベントもアニメスタイルチャンネルで視聴できます。

チケットは4月13日(土)昼12時から発売となります。チケットについては、以下のロフトグループのページをご覧になってください。

■関連リンク

LOFT https://www.loft-prj.co.jp/schedule/plusone/280998

LivePocket(会場) https://t.livepocket.jp/e/ixj5l

ツイキャス(配信) https://twitcasting.tv/loftplusone/shopcart/302195

アニメスタイルチャンネル https://ch.nicovideo.jp/animestyle

なお、会場では「この世界の片隅に 絵コンテ[最長版]」上巻、下巻を片渕監督のサイン入りで販売する予定です。「この世界の片隅に 絵コンテ[最長版]」についてはこちらの記事をどうぞ→ https://x.gd/57ICr

|

第222回アニメスタイルイベント | |

開催日 |

2024年5月18日(土) |

会場 |

LOFT/PLUS ONE | 出演 |

片渕須直、前野秀俊、小黒祐一郎 |

チケット |

会場での観覧+ツイキャス配信/前売 1,500円、当日 1,800円(税込・飲食代別) |

また原画描くのが面白くなってきました!

『沖ツラ』、原画の直し。建前上は“作監(作画監督)として原画修正”ですが、全修——早い話、原画描き直し。もちろん全カットそんなことしやしませんが、時々どーしてもやっちゃいます。

やっぱり、原画は楽しくて面白い! 目の前に良くない原画上がりがあると、「は? これでいいの? なんでもっとカッコ良く描かないの!?」という気持ちで直しまくってしまうのです。若い頃は下手な原画に怒りを覚えましたが、この歳になると「誰もわざと下手に描いてる訳でもないだろうし~」と大らかに見れるもので、寛容に見る代わりに粛々と「全部直させていただきます!」と。修正後原画マン本人に「ここはこうした方がよくて~」と解説、時にはリテイクで戻す。修正理由を相手にハッキリ説明できないなら、リテイクは出しません! 黙って全修します。

しかし、もうそろそろ「原画描くのは楽しいからいいか……」とばかりは言ってられません!!

自分はこれまで「コンテは楽しい」「原画も楽しい」「監督いちばん楽しい」でやってきましたし、数年前まではまだまだその調子でやってこうと思っていました。が、ついこの間、また学生時代の友人に「アニメーターが原画描いてるだけでなんの版権収入もなく食えない業界が問題なんだ! インボイス制とかもけしからん話だ!」と、なぜか俺に向かって吠えられました。俺に言わせると、

え? 原画だけ——もっと言ってアニメーターだけやってるからダメなんじゃない?

という時代が迫っているのに気づかないのでしょうか。その友人曰く「俺は君(板垣)みたいに監督やりたいとかコンテ描きたいとか贅沢言わないで、ただ“一原画マン”でいいって言ってんだから!」だそう。「……いや、世の6割のアニメーターが貴重な収入源としている“眼パチ・口パク程度の楽(らく)儲けカット”なぞはAIで仕留める時代が直ぐそこまで来てるぞ!」、つまり──

これからの時代、アニメの原画業だけで食って行こうってほうが、よっぽど贅沢なんですよ!!

と。すでにアニメ会社に就職せず、個人作品をYouTubeに上げてデビューしたアニメーターがゴロゴロいる訳で。そういった個人作家はコンテから編集まで自身でやってると思います。アニメの作り方なぞネットで調べりゃ簡単に出てきますからね。

その友人だけでなく、アニメーターは不遇だ不遇だと言うけど、そもそも本格的エンターティナーたる漫画家になるほどの才能もなく、中学高校と碌に学業せず美少女落書き。無試験でアニメ専門学校入って親の脛齧った類友らとオタク談義三昧の2年間! 念願叶って(?)アニメーターになってからも自堕落に昼過ぎ~夕方近くにスタジオ入って、DVDとか観たりしながら朝までだらだら描いて? 当然これはその友人だけでなく、俺自身にも半分当てはまってると思うし、自分がフリーであちこち出向いていた時、このようなアニメーターに数多く出会いました。もっと嫌われるの覚悟で毒づくと、30年やってコンテの画を拡大して眼パチ・口パクつけた程度に毛が生えた位の原画しか描けない腕で今まで食えてきただけで幸運でしょ!? お金が儲からなかったこと以外、もう十分遊んだじゃないですか? これからもそれだけで食っていこうと思ってる? 社会や政治が悪い! インボイス制が悪い! と言って愚痴ってばかりで何も新しいことを勉強しようともしないの? 学生の頃「僕はオリジナルの企画を持ってるから!」と息巻いていたのはなんだったの? クリスタやAE・Premiere使って自作アニメ作って、動画サイトに上げればいいのに……。

と言う訳で、自分ももう少し今までと違う仕事を——と、ここ何回かで話題にしているとおりストーリーを組み立てたり、そろそろCGも使えるようになりたく、小さくても自分の作品を作るための勉強をしようと思います。2025年問題が迫る中、AIの台頭に対して自分らアニメーターは今までのような「贅沢さえ諦めて原画描いてりゃ、自由に過ごせる~」な怠慢ワークスタイルを見直し、少しでも勉強して新しい技術を身に付ける時代がきたようです。その方がもっと仕事が楽しくなると思いませんか?

新文芸坐とアニメスタイルの共同企画による上映ブログラムは今年で15周年、アニメスタイル編集部は今年で25年目。それを記念して、これから来年にかけて何度かスペシャルなプログラムをお届けする予定です。

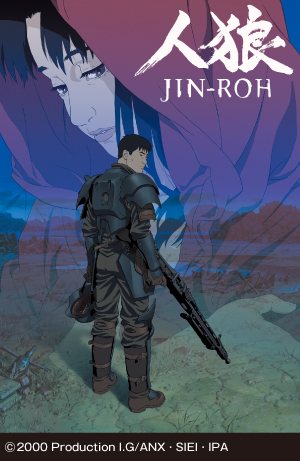

4月20日(土)のプログラムは「【新文芸坐×アニメスタイル vol. 174】 デジタルの夢・アナログのロマン『BLOOD』『人狼』」。

『BLOOD THE LAST VAMPIRE』(2000年)は最先端のデジタル技術を駆使して濃密な映像を作り上げた作品。『人狼 JIN-ROH』(2000年)は「最後の本格的アナログ長編アニメ」とも呼ばれた作品で、手描き作画の最高峰と評されています。同時期にProduction I.Gが送り出したデジタルとアナログの傑作2本立てです。

トークのゲストは『BLOOD THE LAST VAMPIRE』の北久保弘之監督、作画監督の黄瀬和哉さん、『人狼 JIN-ROH』の沖浦啓之監督。聞き手はアニメスタイルの小黒祐一郎が務めます。

チケットは4月13日(土)から発売します。チケットの発売方法については新文芸坐のサイトで確認してください。

|

【新文芸坐×アニメスタイル vol. 174】 |

開催日 |

2024年4月20日(土)16時00分~ |

|

会場 |

新文芸坐 |

|

料金 |

3000円均一 |

|

トーク出演 |

北久保弘之、沖浦啓之、黄瀬和哉、小黒祐一郎 |

|

上映タイトル |

『BLOOD THE LAST VAMPIRE』(2000/48分/35mm) |

|

備考 |

※トークショーの撮影・録音は禁止 |

●関連サイト

新文芸坐オフィシャルサイト

http://www.shin-bungeiza.com/

腹巻猫です。2023年11月からNetflixで配信されている新作アニメ『悪魔くん』のサウンドトラックCDが発売されました。サントラ出ないのかな? と思っていたので、これはうれしい! しかも、1989年放映のTVアニメ『悪魔くん』のサウンドトラックCDも同時発売! 1989年版のBGMが商品化されるのは初めてで、長年の夢がかないました。今回は2023年版『悪魔くん』の音楽を取り上げます。

『悪魔くん』は水木しげるの同名マンガを原作にしたアニメ作品。“悪魔くん”とはこの世に千年王国をもたらすとされる1万人に1人の天才少年のことだ。原作にもさまざまなバージョンがあり、少しずつ設定は異なるが、特異な才能を持った少年“悪魔くん”が主人公である点は共通している。

1989年に放映されたTVアニメ『悪魔くん』は、オカルトに詳しいゆえに“悪魔くん”と呼ばれる小学5年生・埋れ木真吾が主人公。真吾はファウスト博士から救世主“悪魔くん”と認められ、メフィスト2世と十二使徒とともに邪悪な悪魔と戦う。子ども向けにアレンジされているものの、多彩なキャラクターが活躍する魅力的な作品になっていた。

2023年版のアニメ『悪魔くん』は1989年版のストレートな続編。物語の中でも30年近い年月が経っているようである。

主人公は“悪魔くん”と呼ばれる埋れ木一郎。彼はある事情から幼い頃に前作の悪魔くん・埋れ木真吾に引き取られて育てられた。今は「千年王国研究所」に住んで悪魔や魔法の研究をしている。一郎の相棒として登場するのがメフィスト3世。1989年版に登場したメフィスト2世と真吾の妹・エツ子とのあいだに生まれた息子、つまり人間と悪魔の混血である。一郎とメフィスト3世は千年王国研究所に持ち込まれる奇怪な事件を調査し、背後にうごめく悪魔のたくらみを暴いていく。

本編には埋れ木真吾やメフィスト2世、エツ子、こうもり猫といった旧作キャラクターも登場する。それを旧作と同じ声優が演じているのもうれしいところ。1989年版でシリーズディレクターを務めた佐藤順一が2023年版でも総監督を務めている。だから、旧作とのつながりが自然で、「キャラが変わった」と思わせるような違和感がないのもいい。

しかし、作品の雰囲気はだいぶ変化している。

2023年版はNetflixでの配信ということもあってか、大人向け、青年向けのテイストになっている。ホラー描写が多いし、絵柄もぐっとスタイリッシュになった。物語はダークファンタジー+探偵ものの味わいである。

音楽は1989年版の青木望に代わって井筒昭雄が担当。井筒昭雄はTVドラマ「怪物くん」「猿飛三世」「妖怪シェアハウス」「トクサツガガガ」などの音楽を手がけた作曲家で、アニメ作品には当コラムで取り上げた『ファイ・ブレイン 神のパズル』がある。ユニークな作品にユニークな音楽を書く作家という印象だ。もっとアニメをやってほしいなと思っていたので、新作『悪魔くん』の音楽を担当すると聞いて期待に胸がふくらんだ。

本作の音楽の特徴は、世界各地の民族楽器の音が取り入れられていること。ケーナ、オカリナ、ショーム、チャランゴ、バラフォン、カリンバ、カズーなどの民族楽器と、ギター、ピアノ、フルート、クラリネット、サックスなどの西洋楽器の音が混ざり合い、悪魔と人間が共存する不思議な世界観を表現する。メロディも一風変わっている。毎回のオープニングに流れるメインテーマからして、東洋風とも西洋風ともつかない、エキゾティック(異国的)な旋律である。

サウンドトラック・アルバムのブックレットに掲載されたコメントで、井筒昭雄は「1989年版のスタッフの方も関わられるという事で責任感と冒険心を持って挑みました」と語っている。「責任感と冒険心」、いい言葉だ。井筒はさらにこう続ける。

「日常に潜む悪魔たちの質感や人間の持つ欲や憎しみ、嫉妬、狂気…そんな心情を音に乗せて、西洋だけでなく世界中の悪魔たちも意識しつつ、全編を通して『悪魔くん』のサウンドだと感じられる音作りを心がけました」

民族楽器の音やエキゾティックな旋律が「世界中の悪魔たち」を意識したサウンドなのだろう。

本作のサウンドトラック・アルバムは「悪魔くん オリジナル・サウンドトラック〜2023〜」のタイトルで、日本コロムビアから3月20日に発売された。収録曲は以下のとおり。

構成(選曲・曲タイトル)は井筒昭雄のチームが担当したそうだ。曲タイトルは日本語と英語が併記されているが、対訳になっているわけではない。それぞれに意味があり、表と裏の二重性を表しているようでもある。さまざまな解釈ができる面白い趣向だ。

1曲目の「悪魔くん -Main Theme-」が本作のメインテーマ。オープニングとエンディングにも使用されている。ゆったり始まるイントロから摩訶不思議なサウンド。アップテンポのリズムになり、即興演奏のようにさまざまな楽器が咆哮する。メインテーマのメロディーを奏でる楽器は……サックスなど何本かの管楽器が一緒に吹いているようだが、よくわからない。そのわからない感じがいかにも『悪魔くん』だ。バッキングにも民族楽器の音が散りばめられている。妖しくダークで不思議だけれど、カッコいい。トラック34の「AKUMA KUN -召喚 Mix-」は同じ曲のミックス違いで、実際にエンディングに使用されているのはこちらのバージョンだ。

2曲目の「凶夢 Red Dreams」はメインテーマのバリエーション。奇妙な事件の発端や、一郎が事件の謎解きをする場面などに使われた。フルートやオカリナなどの木管(笛)の響きと民族打楽器の共演が幻想的な雰囲気をかもし出す。

次の「天邪鬼 No Thanks」は、おそらく一郎のテーマだろう。一郎は複雑な生い立ちのために人間らしい感情を知らない(理解できない)という設定。傍から見ると、世間知らずで協調性がない人間に見える。そんな一郎を奇妙でユーモラスなサウンドで描写する曲である。

劇中によく流れていたのが、怪奇な事件のバックに流れるサスペンス曲。本アルバムにもたくさん収録されている。「妖 Visitor」(トラック11)、「契約 Error」(トラック15)、「陰陽 Desire」(トラック17)、「厄災 Origin」(トラック21)、「捻転 Library」(トラック22)、「逢魔時 Purple」(トラック23)、「怪奇呱々 Bubble Up」(トラック26)など。どれも妖しく不気味で、ちょっと恐かったり、コミカルだったりする。民族楽器がふんだんに使われ、呪文のようにも聞こえるボーカルが重ねられた曲もある。井筒昭雄の「冒険心」が発揮されたユニークなサウンドが楽しめる。2023年『悪魔くん』の雰囲気を決定づけているのが、こういう楽曲である。

井筒昭雄は「ブラッディ・マンデイ」「ジウ 警視庁特殊犯捜査係」といったクライムサスペンスドラマの音楽をいくつか手がけている。その系統にホラー色を加えたのが、こうした怪奇サスペンス曲ではないかと思う。

もうひとつの聴きどころは、一郎とメフィスト3世の活躍を描写する曲。ダークでノイジーでエキゾティックなロックである。これをロックと呼んでよいのかわからないが(ジャンル分け不可能なので)、気分的にはロックがぴったりくる。

「魔法陣 Summoning」(トラック4)は軽快なリズムに謎めいたボーカルがからむ曲。第3話で一郎が悪魔を召喚する場面に流れた。トラック6「相棒 Dance」はメインテーマの旋律をフィーチャーした曲で、バンジョーとギターのリズムが心躍らせる。第9話や第11話の悪魔との対決シーンを盛り上げた。トラック18「耽溺 Phantasmagoria」はタイトルの印象とは異なるアップテンポのアクション曲。第11話でメフィスト2世と3世が真吾を助けに向かう場面などに使われている。トラック27「咆哮 Devil」は一郎とメフィスト3世が悪魔と対決する場面にたびたび流れた忘れられない曲。悪魔の脅威を描写する曲とも思えるが、高速でうねる弦楽器と切迫感を呼ぶリズムが激しい戦いをイメージさせる。トラック31「猛追 Limit」はメインテーマのメロディをくずした追跡曲。第8話でピンチに陥った一郎とメフィスト3世をメフィスト2世が救う場面の使用がカッコよかった。

一郎たちの日常を描写する曲も作られている。

一郎とメフィスト3世がラーメンを食べる場面によく流れたのが、ずばり「拉麺 With」(トラック19)という曲。第10話で真吾とメフィスト2世夫婦が食事するシーンに流れた「団欒 Kitchen」(トラック24)、ホットケーキを食べる一郎が思い出される「家賃 Old Theater」(トラック29)、ほのぼのした場面を彩る「商店街 Humming」(トラック32)など、バンジョーやアコースティックギターの親しみやすい音色がほっとひと息つかせてくれる。

数は少ないが、哀感ただよう心情曲も印象に残る。第2話で流れたトラック5「鎮魂歌 Sanctus」はこのエピソードのために書かれたのでは? と思われる曲。妖しくも哀しい女声ボーカルが、依頼人の女子大生・ヒナの運命に寄り添うように響く。トラック13の「偏愛 Aberration」はピアノと弦、女声ボーカルなどが切ないメロディを奏でる曲。第2話で事件の真相が明らかになる場面(薄めのアレンジ)や第4話で依頼人の映画監督・江井の真意が明かされる場面などに流れて、苦い後味の事件を締めくくった。トラック28の「心 Pancakes」はピアノとバンジョーのイントロから弦のしっとりしたメロディに展開する曲。第4話のエツ子の回想シーンや第10話のメフィスト2世と真吾のかたらいの場面、第11話で一郎が真吾の焼いたホットケーキを食べる場面など、心なごむシーンに使用されている。実はほかにも抒情的な曲がいくつか使われているのだが、アルバムには未収録なのが惜しいところ。

思わず「来た!」と心の中で叫んでしまったのが、トラック9の「外套 Eloim, Essaim」。1989年版のオープニング主題歌のメロディ(つのごうじ作曲)をアレンジした曲である。第1話のラストに真吾が登場する場面で流れたときは(わずか数秒だけど)身を乗り出した。その後も真吾の活躍シーンや回想シーンなどに使用されている。1989年版と2023年版をつなぐ曲だ。

トラック35の「共鳴 Solomon」も1989年版からの引用曲。真吾が吹いていた「ソロモンの笛」のメロディ(青木望作曲)である。1989年版を観ていた人なら覚えているに違いない旋律で、これも涙ものだ。最終話(第12話)の重要な場面でこの曲が流れる。

アルバムの終盤に置かれた「羽根 Vicious」(トラック33)は、第5話で一郎の前に姿を現す「天使」ストロファイアのテーマ。荘厳さと邪悪さをまとった、悪魔くんの最大のライバルの曲である。

そして、アルバムを締めくくる「ふたり」は最終話のエンディングに使われた挿入歌。佐藤順一作詞、井筒昭雄作曲による、フォークソング風のいい曲だ。この曲、実は第1話の冒頭ですでに流れている。全編を観終わって聴くと、「ふたり」とは誰と誰のことなのか、しみじみと考えてしまう。

2023年版『悪魔くん』の音楽は1989年版とはまったくテイストが異なる。が、ダークで妖しくてロックな曲調は、水木しげるが描く怪奇マンガの空気に近いのではないか。2023年版『悪魔くん』らしい音楽である。その中に1989年版のメロディが挿入されると、少し温度が変わる。けれど、時代も雰囲気も異なるふたつの作品世界がすんなりとつながってしまうのがすごい。音楽の記憶はあなどれない。月並みな言い方だが、「音楽は魔法」だと思うのだ。

悪魔くん オリジナル・サウンドトラック〜2023〜

Amazon

悪魔くん ヒット曲集&オリジナル・サウンドトラック

Amazon

5月3日(金・祝)に開催するのは、アニメスタイル編集長小黒祐一郎(アニメ様は彼のニックネームです)のトークイベントです。5月1日(水)に誕生日を迎えて60歳になった小黒が、アニメについて色々と話をします。どんな話をするのかについてはイベントまでにある程度はお伝えできるはずです。

トークの聞き手は、アニメプロデューサーで元アニメ雑誌編集者であった高橋望さんにお願いします。チケットは4月1日(月)18時から発売。購入方法については阿佐ヶ谷ロフトAのサイトをご覧になってください。

※2024年5月2日追記:脚本家の大河内一楼さんにも出演していただけることになりました。

イベントは「メインパート」のみを配信します。配信はリアルタイムでLOFT CHANNELでツイキャス配信を行い、ツイキャスのアーカイブ配信の後、アニメスタイルチャンネルで配信します。アニメスタイルチャンネルの配信はチャンネルの会員の方が視聴できます。

■関連リンク

LOFT(告知) https://www.loft-prj.co.jp/schedule/lofta/280601

LivePocket(会場チケット) https://t.livepocket.jp/e/o10hv

ツイキャス(配信チケット) https://twitcasting.tv/asagayalofta/shopcart/301123

アニメスタイルチャンネル https://ch.nicovideo.jp/animestyle

|

第221回アニメスタイルイベント | |

開催日 |

2024年5月3日(金・祝) |

会場 |

阿佐ヶ谷ロフトA | 出演 |

小黒祐一郎、高橋望、大河内一楼 |

チケット |

会場での観覧+ツイキャス配信/前売 1,500円、当日 1,800円(税込・飲食代別) |

■アニメスタイルのトークイベントについて

アニメスタイル編集部が開催する一連のトークイベントは、イベンターによるショーアップされたものとは異なり、クリエイターのお話、あるいはファントークをメインとする、非常にシンプルなものです。出演者のほとんどは人前で喋ることに慣れていませんし、進行や構成についても至らないところがあるかもしれません。その点は、あらかじめお断りしておきます。

画を描いたり、お話を作ったり!

現在『沖ツラ』制作中なだけでなく、同時に色々やってます。次の作品では脚本書きをしました。さらに次もシリーズ構成・脚本。そして、小さいモノからでもとオリジナル作品の準備も進めています。脚本書いたり、イメージボードを描いたり。でも正直言ってこれ、「オリジナルがやりたい」からではなく、会社の将来を考えて「オリジナル考えなきゃ!」なのです。

元々自分は“オリジナルアニメ至上主義”ではありません。何年も前にもこの連載で語ったと思いますが、アニメに於いて

“原作・脚本・監督”で個性的なアニメを作るより、どんな原作をアニメ化しても個性溢れる自分フィルムにしてしまう出﨑統監督の方が優れたアニメ作家だ!

と思っていましたし、現状でも思っています。

よって、3年掛けてのオリジナル1本より、“3年あったら原作モノ3本監督”をモットーにやってきたのが俺。

しかし板垣個人単位ではなく、スタジオ(会社)の将来を考えると、これからは頂いた企画のアニメーション制作をしているだけでは駄目。できることから地道に準備を——と。

ただ、漫画家目指して漫画描く練習をしていた小中高校生の頃は、“お話を考える脳”を頻繁に使っていたのですが、アニメ業界に入ってからは、何作かお話作りから考える演出・監督仕事をやってきた程度。頻繁に使わなかった脳を復活させるのに、画・イメージボードなどを描きながら、周りの人に相談しつつ四苦八苦(汗)。

ま、画を描きながらあれこれ色々考えるのは面白いことなので、楽しませてもらいます!

まだまだ勉強しなきゃならないことは沢山ありますね、いくつになっても。

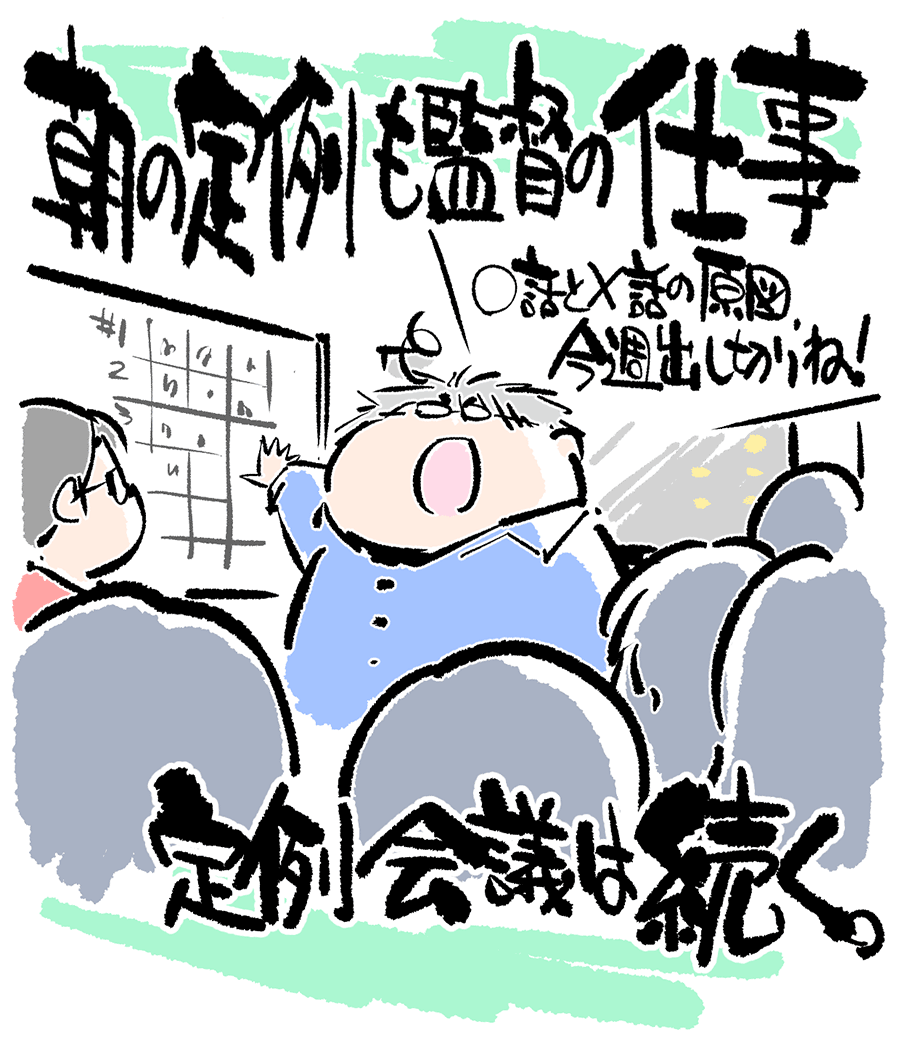

毎週各作品ごとの定例会議をやっています!

現在制作中の『沖ツラ』だけでなく、次の作品も、そしてさらに次の作品も。俺からの提案でした。

ウチ(ミルパンセ)は『いせれべ』以降、各話制作進行制を止めました。故に「スケジュール管理は皆でやるべき!」と、演出・作画監督含めメインスタッフは出席必須。毎週1~2回、朝11時から。全員社員採用、毎朝皆タイムカードを押す。だからこそ可能な会議と言えます。

じゃあ何を話し合うのかと言うと、まず、

現状のアベレージから割り出されるスケジュールの確認!

制作期間中、現状は常に動き続けています。コンテ・演出・作画の遅れが美術・仕上げ・撮影まで“玉突き”で遅れ遅れ、延いては納品を溢す羽目に。TVシリーズあるあるです。以前までは制作進行とデスク・制作Pが各話数毎に管理していましたが、あらゆるセクションがほぼデジタル作業メインになったなら、“モノの運び屋”は不要と考え、進行管理は各セクション1日分の生産量からメインスタッフ同士で一斉に管理する時間を持ったほうが効率的ですから。次に、

設定・演出指示・その他決まり事の確認!

をする。例えば話数を跨ぐシチュエーションなどで「こっち(の話数)は“夕陽”光源」にしてるから、そちら(次話数)も合わせて~」とか、直接伝達できる場になります。従来どおりの“制作進行を介する又聞き確認”より、演出陣が決めたことを直接、作画・仕上げ・撮影陣に伝達したほうが早いし、正確ですから。そのことからも、ウチはフリーの演出陣をローテーションに入れる場合、「毎日定時の労働」と「週2回の朝定例に出席」が必須になります。が、今はむしろそれらを拒むフリーの演出さん・アニメーターさんに頼らなくて済むシステムを組むことのほうに従事しています。あと、

臨機応変なスタッフ配置の調整!

も定例で話し合います。何気にこれが一番大事かも……。

いや、何を勘違いしたのか分からないですが、以前まだ各話で制作進行を置いていた時、「自分担当の話数以外は知らん!」とばかりに勝手に社内作画スタッフを束ねて自分チームを作って、ピンチ話数にスタッフを回さないとかいう制作進行君がいて、非常に困ったんです。当然の話ですが、作画の難易度は話数によってバラつきが出ます。そのバラつき故に難航しているところにリソースを割くのは当たり前でしょう? なのに進行君、仲良し自分チームだけ「俺のモノ」と抱えて、「○○話に手の空いた作画スタッフを回して」との要請に対し「いや、俺のスタッフで手の空いてる人はいません」と、自分話数さえ良ければ作品全体のクオリティーは我関せず……。そんな進行ならハッキリ言っていない方が良いと思い、制作進行を使わない体制を考えよう! となっていった訳です。あ、それまでいた制作進行らは、タイムカードを置き、働き方改革に則った朝から8時間勤務を実践し始めた時点で、窮屈がって各々自ら去って行きました。所詮“夕方出勤~朝までダラダラ勤務でOKでしょ”と舐めてアニメ業界に入ってきた人たちは、そもそも規則・管理が苦手なんですよね。そして、そのタイミングで制作進行の募集も止めるようにしたのです。

すみません、また話逸れました(汗)。つまり、そういった作品全体をスタッフ皆で管理できるように始めたのが“定例会議”なのです。

で、偶に遅刻する人はいますが、我が社では今のところ、巧くいっているやり方。これからも続けて行こうと思います。

原恵一監督が手がけた劇場アニメーションを、原監督のトーク付きで上映するプログラムの第三弾を2024年3月30日(土)に開催します。ブログラムのタイトルは「【新文芸坐×アニメスタイル vol. 173】映画監督 原恵一『河童のクゥ」『戦国大合戦』」。上映作品は『河童のクゥと夏休み』『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ! 戦国大合戦』の2本です。

『河童のクゥと夏休み』は原監督が映像を希望し、長い年月をかけて実現させた渾身の作品。『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ! 戦国大合戦』は劇場版『クレヨンしんちゃん』の第10作で、本格的な時代劇の醍醐味としっかりと構築されたドラマが魅力です。

プログラム「映画監督 原恵一」は今年はこれが最後となる予定。チケットは3月23日(土)から発売します。チケットの発売方法については新文芸坐のサイトで確認してください。

|

【新文芸坐×アニメスタイル vol. 173】 |

開催日 |

2024年3月30日(土)16時50分~21時05分 |

|

会場 |

新文芸坐 |

|

料金 |

一般 2800円、各種割引 2400円 |

|

トーク出演 |

原恵一(監督)、小黒祐一郎(聞き手) |

|

上映タイトル |

『河童のクゥと夏休み(2007/138分/35mm)』 |

|

備考 |

※トークショーの撮影・録音は禁止 |

●関連サイト

新文芸坐オフィシャルサイト

http://www.shin-bungeiza.com/

腹巻猫です。3月9日に放映された「題名のない音楽会」(テレビ朝日系)の特集は「みんなで奏でる!ドラえもん交響楽の音楽会」。劇場版ドラえもんシリーズの最新作『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』とのコラボレーション企画で、アニメ『ドラえもん』関連の楽曲が演奏されました。TVアニメ版から菊池俊輔作曲の主題歌「ドラえもんのうた」と星野源作詞・作曲による主題歌「ドラえもん」の2曲が沢田完の編曲・指揮で演奏され、最新作の楽曲も服部隆之の指揮で演奏されるという、サントラファンにとってもたまらない番組でした。今回はこの作品の音楽を取り上げます。

『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』は「藤子・F・不二雄生誕90周年記念作品」として2024年3月に公開された劇場版ドラえもんシリーズ第43作。「地球交響楽」は「ちきゅうシンフォニー」と読む。

ふだんは『ドラえもん』をあまり観ていない筆者だが、今回は音楽がテーマ、しかも音楽担当は服部隆之ということで、これは観なければと劇場に駆けつけた。

河原でリコーダーの練習をしていたのび太たちは、美しい歌声を持つふしぎな少女ミッカと出会う。その夜、のび太たちは宇宙空間に浮かぶ「ファーレの殿堂」へと招待された。のび太たちを出迎えたミッカは、音楽の力でファーレの殿堂を目ざめさせてほしいと言うのだ。楽器を手にして音楽を奏で、ファーレの殿堂を少しずつ目ざめさせていくのび太たち。その頃、かつてミッカの故郷が滅びる原因となった不気味な宇宙生命体ノイズが地球に接近していた。

タイトル通り、音楽にあふれた作品である。

のび太たちはそれぞれに楽器を手にして演奏を始める。のび太はリコーダー、ジャイアンはチューバ、スネ夫がバイオリン、しずかがボンゴ(とパーカッション全般)。最初はたどたどしかった演奏がしだいにうまくなり、息のあったセッションに発展する。楽器を手にするわくわく感や仲間といっしょに演奏する楽しさが伝わる描写である。

ファーレの殿堂には地球の音楽家を思わせるロボットがいて、作曲や演奏を行っている。マエストロヴェントー(ベートーベン)、ワークナー(ワーグナー)、モーツェル(モーツァルト)、バッチ(バッハ)、タキレン(滝廉太郎)たちだ。彼らが奏でる音楽はモデルになった作曲家の作品によく似ている。また、のび太たちが楽器を奏でるとファーレの殿堂で眠っていた施設やロボットが反応し、本来の姿を取り戻す。こうした設定は、アニメ『クラシカロイド』やNHK Eテレで放映されている音楽教育番組「ムジカ・ピッコリーノ」を思わせて面白い。

クライマックスはのび太たちとミッカ、ファーレの殿堂の住人たちが集まっての大合奏になる。その場面に流れる音楽は本作のタイトルと同じ「地球交響楽」と名づけられている。軽快なポップスから大編成のオーケストラ音楽まで書ける服部隆之の持ち味が生かされた作品である。

ここで劇場版ドラえもんシリーズの音楽をふりかえってみよう。

1980年公開の第1作『映画ドラえもん のび太の恐竜』から1997年公開の第18作『のび太のねじ巻き都市』まではTVシリーズの音楽を担当していた菊池俊輔が手がけた。

1996年に藤子・F・不二雄が亡くなり、没後に制作が開始された第19作『のび太の南海大冒険』(1998)の音楽は大江千里が担当。劇場版ドラえもんでは初めて単独のサウンドトラック・アルバムがリリースされた(バンダイ・ミュージック発売)。次作『のび太の宇宙漂流記』(1999)は大江千里と堀井勝美の共同となり、第21作『のび太の太陽王伝説』(2000)から第25作『のび太のワンニャン時空伝』(2004)までを堀井勝美が単独で担当している。

2005年にTVアニメ版『ドラえもん』のキャストが総入れ替えになる大きなリニューアルがあった。TVアニメの音楽担当も菊池俊輔から沢田完に交代。劇場版も第26作『のび太の恐竜2006』(2006)から第37作『のび太の南極カチコチ大冒険』(2017)まで沢田完が担当している。この間、単独のサウンドトラック・アルバムは発売されず、「ドラえもん サウンドトラックヒストリー」のタイトルで劇場版BGMをオムニバス形式で収録した商品がリリースされた(日本コロムビア発売)。

そして、2018年公開の第38作『のび太の宝島』から音楽を担当しているのが服部隆之である。2020年に行われた今井一暁監督と服部隆之へのインタビューによれば、今井監督が初めて長編を監督するにあたり、好きな作曲家として服部隆之の名を挙げたことから、服部の参加が実現したのだという。服部はこのとき、「子どもとか大人とかは関係なく、僕はいい音楽をきっちりと作ることに専念することにしました。『ドラえもん』でも子ども目線などは意識せず、僕が反応したままの音楽を忖度せずに書いています」と語っている。

特筆すべきは、この『のび太の宝島』で、『のび太の南海大冒険』以来20年ぶりに単独サウンドトラック・アルバムが発売されたこと。以降の作品もすべて単独サウンドトラック・アルバムが発売されている。それまで発売がなかったのが不思議なくらいなので、これはうれしい変化だった。

『のび太の地球交響楽』のパンフレットに掲載されたコメントで、監督の今井一暁は3年以上かけて服部隆之とやり取りを重ね、音楽と密接につながったストーリーと演奏場面を作り上げていったと語っている。

同じくパンフレットに掲載された服部隆之の言葉によれば、本作では映像よりも音楽を先行させる部分が多く、音楽と絵がうまく重なるよう監督と何度もキャッチボールをしながら作曲を進めたという。

本作は楽器を演奏するシーンが多い。演奏する音楽は、練習曲もあれば即興的な曲もあり、クラシック音楽のアレンジもある。ソロ演奏もあればバンドスタイルの演奏もあり、大編成のオーケストラ音楽もある。音楽を作るのも映像を作るのもなかなか大変である。しかし、音楽好きにとっては見どころ、聴きどころの多い作品だ。

本作のサウンドトラック・アルバムは「映画ドラえもん のび太の地球交響楽 オリジナル・サウンドトラック」のタイトルで2024年2月28日にエイベックス・ミュージック・クリエイティブから発売された。

収録曲は下記商品ページを参照。

https://avex.jp/classics/catalogue/detail.php?cd=HATTA&id=1020173

1曲目の「プロローグ〜黎明」は謎の来訪者との出会いを描写するミステリアスな音楽。続いて流れるタイトルバックの曲「オープニング〜音楽の旅路」(トラック2)が面白い。古代から現代までの音楽の変遷をさまざまなスタイルの音楽で表現しているのだ。メソポタミア(?)、エジプト、アジア、ギリシャ、近代ヨーロッパ、と音楽の歴史の旅が描かれる。本作のテーマに沿った凝ったタイトル曲である。

本アルバムの収録曲は全55トラック。劇場版ドラえもんシリーズのサウンドトラック・アルバムの中でも際立って多い。その理由は、劇伴だけでなく、劇中で登場人物が奏でたり聴いたりする音楽、いわゆる現実音楽(英語ではソース・ミュージックと呼ぶ)も収録されているからだ。

トラック12「ミッカの歌」はゲストキャラクターのミッカがソロで歌う曲。歌詞のないボーカリーズである。歌うのは、「題名のない音楽会」にも出演し「天使の歌声」と紹介されたミッカ役の平野莉亜菜。ミッカが歌うメロディが本作のメインテーマとなっている。

次の「おもちゃdeセッション!」はミッカの歌とのび太たちのリコーダーがセッションする曲。ばらばらだった音がしだいにまとまり、おもちゃたちの演奏が加わり、にぎやかな合奏に発展していく。音楽を演奏する楽しさが描かれた序盤の名シーンである。ちなみにリコーダーの演奏を担当しているのは栗コーダーカルテットだ。

トラック19「ミッカの歌〜スネ夫のヴァイオリン伴奏」はタイトルどおりの現実音楽。演奏時間28秒と短い曲だ。

トラック21「雨の森の音楽会〜「ド!」」は、のび太たちがファーレの殿堂の森で、ロボットのタキレンのために奏でる曲。気持ちの沈んでいるタキレンは楽しい曲を聴いても気分が晴れない。のび太たちは寂しげな「雨の森の音楽会〜「シ!?」」(トラック22)を演奏する。曲の終盤には滝廉太郎風のメロディが現れる。悲しいときは寂しい曲を聴いたほうが癒されるという音楽の不思議さが描かれた印象的なシーンだ。

ほかにも現実音楽として「鍵盤の街のサンバ」(トラック25)、「ジャイスネふんじゃった」(トラック27)、「ジャイアンのチューバソロ」「スネ夫のヴァイオリンソロ」「ジャイスネでこぼこアンサンブル」(トラック29〜31)、「ドラえもんを救え〜ケンカする音楽」「ドラえもんを救え〜4人のハーモニー」(トラック42〜43)など多彩な曲が登場する。さらに、テレビから流れる「愛の墜落メインテーマ」(トラック4)、街で流れる「これが私のピュアハート」(トラック7)、「歌姫ミーナ来日公演決定」「ヒップホップ勝負」(トラック34〜35)などがあるし、ファーレの殿堂のロボットたちが奏でるベートーベン、モーツァルト、バッハの作品をアレンジした曲もある(トラック45〜48)。

本アルバムの収録曲のほぼ半数が現実音楽である。いわゆる劇伴音楽も作られているが、現実音楽のほうに重きが置かれている印象がある。のび太やロボットたちが演奏する音楽は、現実音楽であると同時に、キャラクターの心情を表現し、ドラマを推進する劇伴の役割も果たしている。

その効果がもっとも発揮されたのがクライマックスに流れる楽曲群だ。「祝祭のファーレ」「チューニング〜いざ運命の演奏会」(トラック49〜50)を経て、トラック51から続く「地球交響楽〜1楽章」「地球交響楽〜2楽章」「地球交響楽〜3楽章」の3曲で、本編もアルバムも最大の盛り上がりを迎える。のび太たちの演奏とミッカの歌声、ファーレの殿堂のロボットたちの演奏が一体となった音楽が奏でられる。

1楽章はクラシック的なオーケストラの演奏にミッカのボーカルとのび太たちの演奏が参加する曲。2楽章はピアノやパーカッションのリズムを背景に弦楽器、管楽器、ミッカのボーカル、のび太のリコーダーがかけ合う躍動的な曲。3楽章は掃除機の音や包丁がまな板を叩く現実音から始まり、パーカッション、ハンドクラップ、管弦楽が加わってアンサンブルへと発展する実験的な、しかし楽しさにあふれた曲。「交響楽」というタイトルながら、古典的なクラシック音楽のスタイルにこだわらない、遊び心たっぷりの音楽になっているのがすばらしい。

個人的な感想を言えば、作品としては少し不満が残った。ファーレの殿堂で流れる音楽が近代西洋音楽に偏りすぎではないか(民族音楽や古楽などがあってもよかった)と思うし、ミッカと妹のドラマももう少しふくらませてほしかった。

しかし、音楽をテーマにしたアニメが、バンドもの、オーケストラものなど、いろいろある中で、本作は子どもたちが楽器を手にする楽しさを感じられる作品になっているのがとてもいい。楽器演奏を中心にした、一種のミュージカルとして楽しみたい。

本作のプロモーションの一環として、子どもたちが参加する「ドラドラ♪シンフォニー楽団」が結成され、イベントなどで演奏が披露されている。冒頭に紹介した「題名のない音楽会」の中でもオーケストラと一緒に演奏する姿が見られた。劇場で作品を観ながら楽器を演奏できる参加型上映が実現すれば楽しそうだ。観たり聴いたりするだけでなく、参加して楽しめる。そんな可能性を感じる作品である。

映画ドラえもん のび太の地球交響楽 オリジナル・サウンドトラック

Amazon

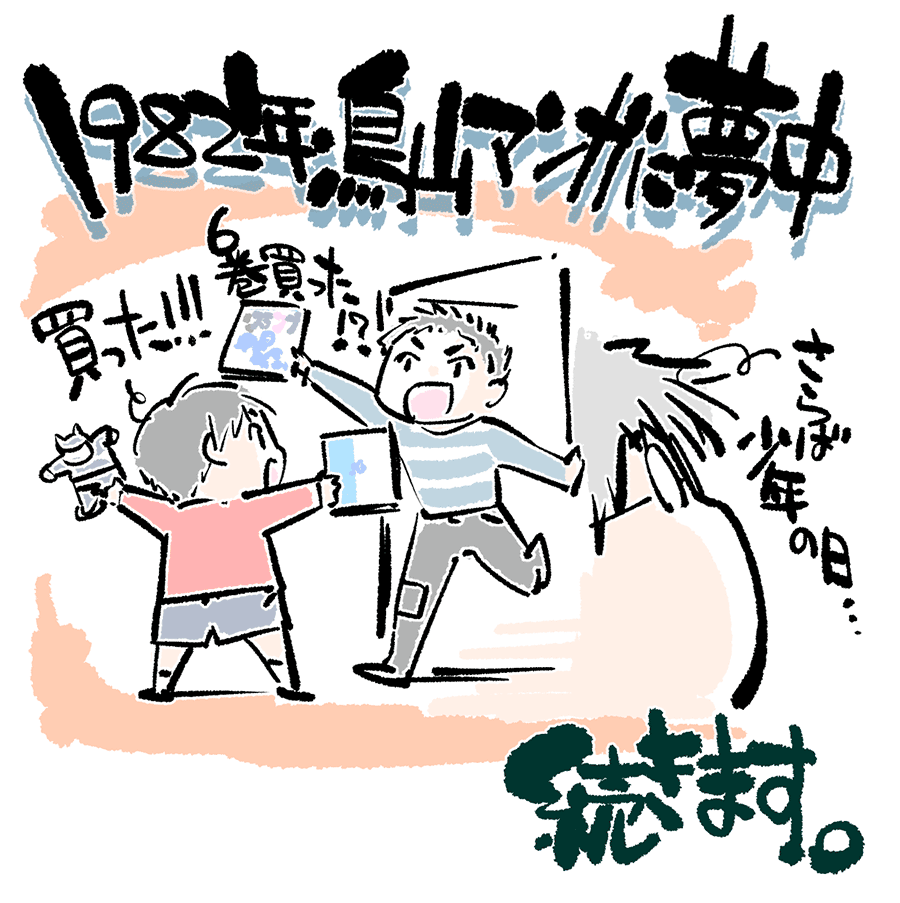

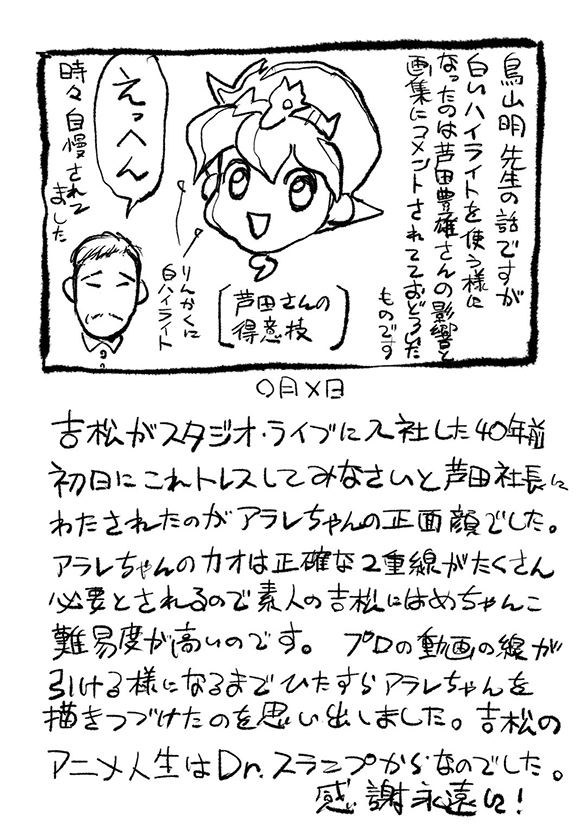

本当に突然……、鳥山明先生、まだまだ若過ぎですよ!

自分が鳥山先生の影響を受けたのは小学生の頃、『Dr.スランプ』でした。藤子不二雄先生(※コンビ解消前)の話は10年以上前(!)にここで語りましたが、鳥山先生については話題にしていないと思います。

改めて、俺がいちばん好きな鳥山作品は断然『Dr.スランプ』で、その次は『鳥山明のHETAPPI(ヘタッピ)マンガ研究所』(「フレッシュジャンプ」連載・さくまあきら先生との共著)! これは当時漫画家志望だった俺のバイブルで、いまだに名古屋の実家に保管されています。ヘタッピ君に鳥山先生が漫画の描き方指導をする形式がメインの構成で、読者からの投稿漫画に対しての批評コーナーもあり、そこでのアドバイスが大変面白かったのです。例えば出来の悪い画を指して「この扉、乾燥芋かと思ったぞ!」とか笑えるふうに突っ込んでたり、逆に巧い作品に対しては「ここは“ヘタッピ”が送って来る所、こんなに巧いなら早くどっかの賞に応募しなさい!」と促したり。他、読み切り短編は全般好きで『鳥山明○作劇場』の単行本1・2巻は『Dr.スランプ』全18巻と合わせて、一時は正に“愛読書”でした。

何しろ“画力”が当時の漫画家の中で群を抜いていて、この鳥山明先生と『ストップ!! ひばりくん!』の江口寿史先生は80年代前半、まだ小学校低学年だった自分でさえ「このマンガ巧い!」と感嘆した作家さんでした。当時、たつや君という5つ年上の近所のお兄ちゃんと『Dr.スランプ』新刊が出る度、一緒になって夢中で読んだし、“んちゃバン”や“ピンポン号”“キャラメルマン1号”“リブギゴ”などのプラモデル(分かる人いるかな?)も買って作って一緒に遊びました。さらにアラレちゃんをそらで描けるくらい練習したし、鳥山先生のサインまで真似て書けました(アラレちゃんは今でもそらで描けると思います)。それくらい好きだったし、夢中になりました。

そして、実は『ドラゴンボール』読んでたのは前半まで。いや、3分の1? 中学生になると興味の中心が出﨑アニメになり、そこから漫画自体あまり読まなくなったから。高校に入ると、『ドラゴンボール』は明確な“連載引き伸ばし状態”が見てとれた故、興味が薄れて……。多分単行本20巻までも買ってなかったと思います。『鳥山明○作劇場』の単行本も3巻だけは買わずじまいで、本当に申し訳ありません。

ただ、アニメ業界に入ってから「『ドラゴンボール』、神!」な後輩に何人も出会いました! それだけ、子供の頃から何年も読み続けた人にとっては引き伸ばしとか関係なく「心底楽しめた!」という証拠で、それも鳥山先生による“優れた漫画力”の賜物でしょう。

でも、『ドラゴンボール』を半分で終わらせて、もう一本別の長い連載が見たかった! というのが、本当に板垣の本音でした。

鳥山明先生、心よりご冥福をお祈り申し上げます

「ANIMATOR TALK」はアニメーターの方達に話をうかがうトークイベントシリーズです。今回のゲストは『君たちはどう生きるか』『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』『千年女優』で知られる本田雄さん。本田さんにリスペクトするアニメーター、作品についてお話をしていただく予定です。

もう1人のゲストとして井上俊之さんも出演。井上さんのお話も沢山うかがえるはずです。

開催は4月21日(日)昼。会場は阿佐ヶ谷ロフトAです。チケットは3月16日(土)昼12時から発売。購入方法については阿佐ヶ谷ロフトAのサイトをご覧になってください。

イベントは「メインパート」のみを配信します。配信はリアルタイムでLOFT CHANNELでツイキャス配信を行い、ツイキャスのアーカイブ配信の後、アニメスタイルチャンネルで配信します。

なお、ツイキャス配信には「投げ銭」と呼ばれるシステムがあります。「投げ銭」による収益は出演者、アニメスタイル編集部にも配分されます。アニメスタイルチャンネルの配信はチャンネルの会員の方が視聴できます。

■関連リンク

LOFT https://www.loft-prj.co.jp/schedule/lofta/278970

LivePocket(会場) https://t.livepocket.jp/e/nw2x3

ツイキャス(配信) https://twitcasting.tv/asagayalofta/shopcart/297220

アニメスタイルチャンネル https://ch.nicovideo.jp/animestyle

|

第220回アニメスタイルイベント | |

開催日 |

2024年4月21日(日) |

会場 |

阿佐ヶ谷ロフトA | 出演 |

本田雄、井上俊之、小黒祐一郎 |

チケット |

会場での観覧+ツイキャス配信/前売 1,500円、当日 1,800円(税込・飲食代別) |

■アニメスタイルのトークイベントについて

アニメスタイル編集部が開催する一連のトークイベントは、イベンターによるショーアップされたものとは異なり、クリエイターのお話、あるいはファントークをメインとする、非常にシンプルなものです。出演者のほとんどは人前で喋ることに慣れていませんし、進行や構成についても至らないところがあるかもしれません。その点は、あらかじめお断りしておきます。

先程この原稿に着手する前、制作定例(全体会議)で、

スケジュールを“自分だけのモノ”と勘違いしないように!

という話をしました。

例えば社内のアニメーター、「僕(私)はこうこうこれだけバッチリ下描きを敷かないと描けないんです」と。それはもちろん技術レベルには個人差がある故、あくまで“徐々に慣れて~”としか言えませんが、

基本、“原画”とは丸チョンでレイアウトと動き(タイミング含む)を決めたら、後は“一発描き”!

なんです。当然カット(シーン)の難易度にもよりますが、“巧い人ほど下描き(ラフ)が少ない”のは現実問題としてあります。つまり、巧い人が数(物量)を上げられるのは“答えを出すまでの速度”が早い。それに対して、力量が追い付かないアニメーターが「私はこうでないと描けない」とか「俺はこう描きたい」とかの主義をいつまでも通し、幾度となく下描きを重ねれば各々のスケジュールだけではなく、ひいては全体スケジュールをも食い潰していきます。

現状まだアニメ業界に蔓延っている“フリー(業務委託)8割で作るテレビシリーズ”の問題点はここにあります。“下手なのにフリー”ってのが多過ぎるんです、この業界。いや、“下手だから”か? 他の業界に比べて多い気がします、下手フリー。巧いか下手か? 且つ何本掛け持ちしているかも分からないフリーにばら撒いて、上がってくるのが約束した原画UP日ではなく、“納品”の寸前。そりゃあ当然、作監修(作画監督の修正)の手が追い付かずに放映されて崩壊は当たり前。

ウチ(ミルパンセ)は今、フリーに撒かないようにし、さらに脚本・コンテ段階からカット内容のカロリーコントロールをして、できる限り社内で作る! にしています。社内のアニメーターであればこそ、作打ち(作画打ち合わせ)後でも、停滞しているパートを「ごめん、これ俺持っていくー」と引き上げて、「次の話数進めて~」と別スケジュールに乗せ換えることができますから。

早い話、各アニメーターが貰っているスケジュールは、各自のモノでありつつも“スタッフ皆のモノ”——全体スケジュールでもある!

訳です。例えば原画マンたちに、

各自、1日の作業量を1カット……いや、半カットでもいいから多く上げる工夫をして!

と鼓舞すると、全員合計して1日数カットずつ上りが増えます。

こういう時、土台無理な数——「各自1日10カットずつ多く上げること!」とか言うと、アニメーターは拗ねます、「どーせ無理……」と。半カット、「いつもの作業量にラフまででもいいから追加・前進することを目指して~」だと、頑張ってくれたりするもんです。

「各々半カット増」を1ヶ月(実労働20日)続ければ、結構生産量増えると思いません?

昨今限られた人員で作品を作らざるを得ない、我々みたいな中小アニメ企業こそ、「スタジオの総合力」で安定を図るべきかと。

勝ち名乗りを上げている業界人員獲得合戦の勝ち組大手プロダクションさんらには、健闘を祈ります! ファンの御期待に応えて、業界を盛り上げてください。