上映イベント「押井守映画祭」は押井守監督が手がけた作品を連続して上映するシリーズプログラムです。他の【新文芸坐×アニメスタイル】のプログラムと同様に新文芸坐とアニメスタイルの共同企画でお届けしています。

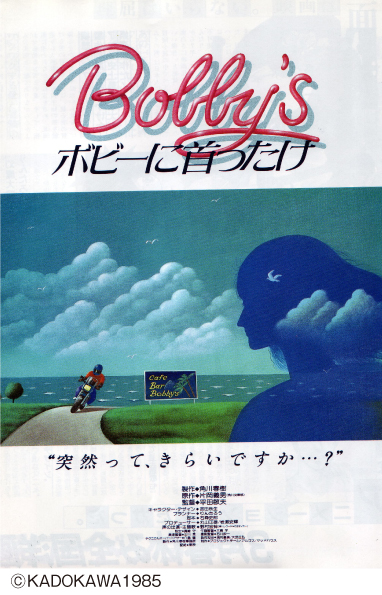

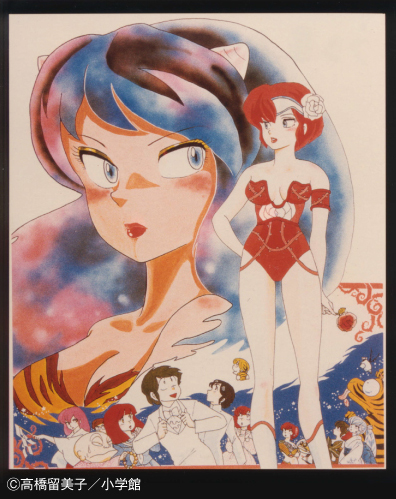

「押井守映画祭2025」の第二弾として、7月26日(土)に《うる星やつら 編》を開催します。上映作品は『うる星やつら オンリー・ユー』(1983年)と『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』(1984年)。いずれもTVアニメ『うる星やつら』(1981年版)放送中に公開された劇場版です。『オンリー・ユー』は押井監督にとって初の劇場監督作品であり、『ビューティフル・ドリーマー』は彼の代表作のひとつと評されています。

作品上映の前にトークコーナーを予定しています。ゲストは押井監督と古川登志夫さんのお二人。古川さんは『うる星やつら』(1981年版)や今回上映する2本等で主人公の諸星あたるを演じただけでなく、押井監督の『機動警察パトレイバー』と『御先祖様万々歳!』でも主人公を演じています。トークの聞き手はアニメスタイル編集長の小黒祐一郎が務めます。

チケットは7月19日(土)から発売。チケットの発売方法については新文芸坐のサイトで確認してください。 なお、今回の「押井守映画祭」でも押井守映画祭オリジナルグッズを販売する予定です。

●関連リンク

新文芸坐オフィシャルサイト

http://www.shin-bungeiza.com/

緊急告知!押井守映画祭オリジナルグッズを販売します!!

https://animestyle.jp/news/2025/04/30/29056/

|

【新文芸坐×アニメスタイル vol.191】 |

開催日 |

2025年7月26日(土)17時00分~22時05分予定(トーク込みの時間となります) |

|

会場 |

新文芸坐 |

|

料金 |

3800円均一 |

|

上映タイトル |

『うる星やつら オンリー・ユー』(1983/89分/デジタル) |

|

トーク出演 |

押井守(監督)、古川登志夫(出演)、小黒祐一郎(アニメスタイル編集長) |

|

備考 |

※トークショーの撮影・録音は禁止 |