第575回 ロンドンの地下鉄は便利ですが……

腹巻猫です。前回のコラムでもお知らせしましたが、2月6日に著書『劇伴音楽入門』(インターナショナル新書)を上梓します。

https://www.amazon.co.jp/dp/4797681705

出版記念を兼ねたイベントを2月11日に神保町・ブックカフェ二十世紀で開催しますので、お時間ありましたら、ぜひご来場ください。出演は、貴日ワタリ、早川優、腹巻猫。懇親会も予定しています!

https://www.soundtrackpub.com/event/2026/02/20260211.html

日本アニメーション制作の「世界名作劇場」の2作品、『トラップ一家物語』と『大草原の小さな天使 ブッシュベイビー』の音楽配信が1月20日から始まった。当コラムでも紹介した日本アニメーションの劇伴音楽配信レーベル「NICHI-ANI Classics」からのリリースだ(WEBサイトは下記)。

https://sites.google.com/view/nichi-aniclassics

今回と次回の当コラムでは、この2作の音楽集を紹介したい。

といっても、以前紹介した『みつばちマーヤの冒険』などと同様に、「NICHI-ANI Classics」のWEBサイトにけっこう詳しい音楽解説が掲載されている。そこで当コラムでは、WEBサイトで触れられていないことや筆者の個人的な考えを語っていきたいと思う。

今回紹介するのは『トラップ一家物語』の音楽。1991年1月から12月にかけて全40話が放映されたTVアニメである。特定の原作はクレジットされていないが、実在したトラップ一家合唱団の物語(マリア・フォン・トラップの自叙伝など)を脚色してアニメ化した作品だ。

舞台は1930年代のオーストリア。18歳のマリアは修道女にあこがれて、ザルツブルグ市のノンベルク修道院で修行を始める。しかし、堅苦しい規律が性に合わないマリアは失敗続き。見かねた修道院長がマリアに与えた任務が、妻を亡くしたトラップ男爵の屋敷で7人の子どもたちの家庭教師を務めることだった。

トラップ家を訪れたマリアは、多感でいたずら盛りの子どもたちに悩まされる。が、子どもたちに真摯に向き合い、一緒に歌を歌ううちに、子どもたちの心をつかんでいった。やがてマリアはトラップ男爵に求婚され、子どもたちの新しい母親になる。歌を愛するトラップ一家は「トラップ一家合唱団」を結成して、各地で公演を開くまでになった。しかし1938年、ナチスドイツがオーストリア併合を強行したことで、トラップ一家は大きな転機を迎える。

1965年公開の劇場版「サウンド・オブ・ミュージック」(およびその原作となった同題のミュージカル)は、本作と同じ実話をもとにした作品である。しかし、全話の脚本を手がけた、しろやあよは最初から劇場作品とは違う物語を作ろうと考えたという(DVDのリーフレット所収のインタビューより)。監督の楠葉宏三も「当時の時代とか生きていた人の考えとかを大事に正確に伝えられたらと思って作りました」と証言している(同じくリーフレットより)。これは本作を語る上で重要なポイントだ。

『トラップ一家物語』の劇中には、劇場版で有名な「ドレミの歌」や「私のお気に入り(マイ・フェイバリット・シングス)」「エーデルワイス」などの歌は(そのアレンジBGMも含め)流れない。これらはみな「サウンド・オブ・ミュージック」のために作られた歌だからだ。

本作でも、マリアと子どもたちが歌うシーンがふんだんに描かれる。そこで歌われるのは、オーストリアに伝わる民謡やシューベルトの歌曲など、当時実在した歌ばかり。セリフの代わりに心情を歌うようなミュージカル的なシーンはない。世界名作劇場の前作『私のあしながおじさん』がミュージカル的な演出を取り入れていたので、本作はあえて違う路線を選んだのかもしれない。いずれにせよ、そのおかげで本作は地に足のついた、ドラマ重視の、見ごたえのある作品になったと思う。人間ドラマの面白さという点では世界名作劇場屈指の作品のひとつである。

音楽は風戸慎介が担当した。TVアニメでは『じゃりン子チエ』『キン肉マン』『うる星やつら』(安西史孝らと共作)などの音楽を手がけている作曲家である。

風戸慎介には大編成オーケストラを使った「ウルトラマンG(グレート)」という作品もあるので、本作にハリウッド作品のようなゴージャスな音楽をつけることも可能だったはずだ。

ところが、本作の音楽はギターやアコーディオンなどの素朴な音色を中心にしたサウンドで作られている。小編成の管弦楽器は使われているが、シンフォニック(交響曲的)な音楽ではない。舞台となった土地の空気感やマリアと子どもたちのキャラクターを考慮したものだろう。

だから、サウンドトラックだけを聴くと少し地味というか、華やかさを抑えた、控えめな感じがする。だが、その控えめな感じがすごくいい。本作に合っている。そして控えめなぶん、メロディの魅力が際立っている。

あまり語られていないが、風戸慎介は耳に残る、魅力的なメロディを書く作曲家である。『じゃりン子チエ』でも、しみじみしたシーンに流れる哀愁のあるハーモニカの曲がとてもよかった。『トラップ一家物語』のエンディング主題歌「両手を広げて」も風戸の作・編曲によるものだ。本作の音楽では、風戸の魅惑的なメロディをたっぷり聴くことができる。

ここからは、今回リリースされた配信音楽集の内容に沿って語ろう。

配信音楽集のタイトルは「トラップ一家物語 音楽集」。BGM79曲を63トラックに構成し、劇中で使用された曲はほぼ網羅されている。選曲と構成は筆者が担当した。

収録曲は「NICHI-ANI Classics」WEBサイトの下記ページを参照。

https://sites.google.com/view/nichi-aniclassics/index/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%97%E4%B8%80%E5%AE%B6%E7%89%A9%E8%AA%9E

配信音楽集のポイントはふたつある。

ひとつは、これまで商品化されていなかった曲を多数収録していることだ。

本作は放送当時に日本コロムビアから音楽集CDが発売されている。タイトルは「トラップ一家物語 音楽集」。配信版の音楽集とタイトルが同じなので、以下「音楽集CD」と呼ぶことにする。

音楽集CDは発売時期(1991年7月)の都合から、物語序盤のエピソードで使用された曲を中心に構成されていた。物語的には、マリアとトラップ家の子どもたちが出会い、しだいに打ち解けていくまでの展開をイメージした内容である。

いっぽう今回の配信音楽集は、物語中盤のマリアと伯爵令嬢イヴォンヌのトラップ男爵をめぐる三角関係や、物語終盤のナチスドイツの脅威を逃れてトラップ一家が海外へ脱出するまでの展開も反映した構成でまとめた。

イヴォンヌがトラップ男爵のもとを去る場面の「イヴォンヌ、恋の終わり」(トラック40)やマリアが修道院長に勇気づけられトラップ男爵との結婚を決意する場面の「神様の思し召し」(トラック44)などは、番組を観ていたファンには印象深い曲だろう。こうした曲を収録できたことで、音楽集CDに物足りなさを感じていたファンにも満足していただける内容になったと思う。

ポイントのふたつめは、マリアと子どもたちが劇中で歌う曲の音源を可能な限り収録したこと。権利上の都合で声優が歌っている音源は収録できなかったが、歌が入っていない伴奏だけの音源やインストゥルメンタルを収録することができた。「のんきな日曜日」(トラック12)、「野ばら」(トラック50)、「山のごちそう」(トラック51)などである。歌声がないのは少しさびしいが、どの曲も本作にとって重要な要素。これらのトラックで本編の雰囲気を味わっていただきたい。

ほかに筆者が気に入っている曲を挙げてみよう。

まず、マリアや子どもたちの心情を描写する曲。マリアとトラップ家の次女マリアとが心を通わせる場面の「マリアとマリア」(トラック9)(トラック21「生きとし生けるもの」も同モチーフ)、トラップ男爵に求婚されたマリアの迷いを表現する「迷う気持ち」(トラック43)、マリアとトラップ一家の幸せを象徴する「新しい家族」(トラック47)(トラック62「新天地」も同モチーフ)など。いずれも風戸慎介の持ち味である魅力的なメロディが聴ける曲である。

マリアや子どもたちをユーモラスに描写する曲もいい。「修道女志願」(トラック4)、「トラップ一家の子どもたち」(トラック6)、「どろんこ遊びは最高」(トラック15)などは、本作の陽気な一面を代表する楽しいナンバーだ。

また、ナチスドイツ侵攻場面に流れたサスペンスタッチの曲も忘れがたい。「ナチス侵攻」(トラック56)や「危機を逃れて」(トラック61)は、軍事侵攻の脅威を連想させる重厚な曲。まるで別の番組の音楽のようだ。本作のシリアスな一面を代表する楽曲である。

音楽集CDの解説書で風戸慎介はこうコメントしている。

「この話(※注:トラップ一家の物語)が、じつはミュージカル『サウンド・オブ・ミュージック』の原作であることを聞いた時、作曲家として非常なプレッシャーを感じました。何故なら今や世界中で歌われている『ドレミのうた』も『エーデルワイス』もみんなこの物語から生まれた歌だからです」

名作「サウンド・オブ・ミュージック」からのプレッシャー。風戸は明言していないが、その先には作曲家として「名作に負けない音楽を書こう」という気持ちがあったはずだ。上に引用したコメントに続いて、風戸はこう記している。

「舞台はヨーロッパ、今から少し前の話。音楽の古都オーストリア、そこに息づく昔から歌い継がれているフォークミュージックと人々の生活、素晴らしいアルプスの景色からスタートする物語。作曲家としてはまさに腕の見せどころ、はりきりましたネー!」

『サウンド・オブ・ミュージック』への風戸なりのアンサーが、小編成の素朴なサウンドで、親しみやすく心に響くメロディを奏でることだったのだろう。結果、全編に思わず口ずさんでしまうようなメロディがちりばめられた、音楽性の高い作品になった。

ミュージカルではないのに、いや、ミュージカルではないからこそ、音楽が物語に溶け込み、キャラクターに寄り添っている。ぬくもりのある素朴な音色が奏でる音楽に浸ってほしい作品だ。

トラップ一家物語 音楽集

Amazon

『沖ツラ』9話~10話、“肝だめし”の件。ここはまず、スタッフ間では“肝だめしの行われる場所はどこか?”が問題になっていました。実は、前述の“怪談”は具志川公民館——具志川地区コミュニティ共用施設という実在する場所。で、肝だめしを開催する森は創作、と原作から読み取れました。つまり、公民館と繋がった森は存在しない訳です。それをコンテ発注段階で公民館に実在しない森をくっ付ける話で進んでいてビックリ! すぐさまスタッフらに「ちょっと待って!」をかけて、

そんなの公民館で怪談をした後、“場所をポンと森の前に飛ばす”だけでいいでしょ!

と。コンテ(編集)で工夫して、巧く繋げれば余計な噓をつかなくて済みますから。実在の場所はできるだけデリケートに扱わないと駄目だと思いました。

これに似た現場判断のズレは本当によくあります。森の描き方についても、なぜか全部隅々まで見える背景が発注されてたりして「い、いや! 先が見えない怖さを表現しなきゃ肝試しになんないでしょ! ちゃんと原図に“闇”を指定してよ!」とか。

前作『いせれべ』以来、総監督という立ち位置でやや俯瞰で見るはずが、こういうズレ多発の結果、板垣指示の直しが多くなり、次第に演出・作画両方を修正。よって、

普段の監督業か、それ以上にグッタリ疲れました『沖ツラ』も!

そういう意味で、『キミ越え』の方は木村(博美)さんと共同監督でバランスは良かったと思います。

『キミ越え』における木村監督との作業分担はと言うと、

脚本・コンテチェック・編集・音響・作監が板垣監督担当、キャラクターデザイン・総作監・コンテ清書・その他ビジュアルコーディネートが木村監督担当!

ということでやっていました。そして、一部で話題になっていた、

「各話演出クレジットがない!」「演出は誰!?」について!

です。実は『いせれべ』以来進めてきた板垣による“スタッフ編成改革”を、今作『キミ越え』ではまたさらに推し進めて「各話演出をなくそう!」と思い立ちました。理由は「まずアニメーターに演出処理を覚えてもらおう」ということでした。演出処理とは撮影指示やタイムシートのチェック、そして音響に必要な台詞・SEボールドの付け方など、いわゆる“コンテの後処理”のこと。演出業の中では雑務に値する部分です。

それは、社内のアニメーターからしょっちゅう「撮影指定の書き方を知らない」だ「タイムシート・タイミングの付け方が分からない」だ言われて、俺は「10年前から何度も説明したし教えたはずでしょ」と返していました。結局、「後でそれらを演出の人がチェックしてくれるから」と高を括っている以上は俺がいくら教えても憶える気がないし、実践する気もないのでしょう、と。

じゃあってことで、

「今作は演出置かないから貴方(アニメーター)のほうで全体見て!」が“作画チーフ”!

という役職になります。フィルム1話分全体を見る視点がないと、カット割りの意図からのレイアウトだったり、台詞の間尺の取り方、BG引きスピードとかは身に付きませんから。もちろん、俺の方でそれらを改めて指導しつつです。

なので『キミ越え』の各話演出はと訊かれれば“作画チーフ”が半分と答えます。そして「じゃあ、もう半分」は、

板垣・木村両監督以下、“監督助手”チーム!

になります。そのやり方についてはまた次回!

「新文芸坐スクリーンで観るスコープサイズアニメ」はスコープサイズで作られたアニメ作品を、スコープサイズの上映に最適な新文芸坐のスクリーンで上映していく企画です。その第二弾として、オールナイトでTVアニメ『小市民シリーズ』を上映します。開催日は2026年2月14日(土)。上映が終わるのは15日(日)の早朝となります。

『小市民シリーズ』は米澤穂信さんによる連作小説を映像化したTVアニメです。地に足がついた推理ドラマとしての面白さ、個性的なキャラクターの魅力、そして、クールかつポイントを押さえた演出とリアルタッチの映像が素晴らしく、見応えのある作品となっていました。

本作はTVアニメではありますが、本編がスコープサイズで制作されています。その映像を新文芸坐のスクリーンでお楽しみください。なお、今回のプログラムではスコープサイズでの上映となるため、エンディングが不完全な状態で映写されます。予めご了承ください。

今回のプログラムで上映するのは『小市民シリーズ』第一期の「春期限定いちごタルト事件」と「夏期限定トロピカルパフェ事件」(計10話)となります。

トークのゲストはヒロインの小佐内ゆきを演じた羊宮妃那さん、プロデューサーの遠藤一樹さん。聞き手はアニメスタイルの小黒編集長が務めます。

また、当日は新文芸坐のロビーで、アニメのスタイルの書籍「TVアニメ『小市民シリーズ』資料集」を特典小冊子付きで販売します。

チケットは2月7日(土)から発売。チケットの発売方法については新文芸坐のサイトで確認してください。

●関連リンク

新文芸坐オフィシャルサイト

http://www.shin-bungeiza.com/

新文芸坐オフィシャルサイト(本プログラム チケット販売ページ)

https://www.shin-bungeiza.com/schedule#d2026-02-14-1

【新刊情報】TVアニメ『小市民シリーズ』の魅力を詰めこんだ資料集を刊行 イベントと通販の特典は「神戸守監督 絵コンテ集」!!

https://animestyle.jp/news/2025/12/19/30337/

|

【新文芸坐×アニメスタイル vol.199】 |

開催日 |

2026年2月14日(土)22時40分~4時55分予定 |

|

会場 |

新文芸坐 |

|

料金 |

2800円均一(特別興行) |

|

上映タイトル |

『小市民シリーズ』(TVアニメ/2024年〜25年)「春期限定いちごタルト事件」「夏期限定トロピカルパフェ事件」(計10話) |

|

トーク出演 |

羊宮妃那(出演/小佐内ゆき役)、遠藤一樹(プロデューサー)、小黒祐一郎(アニメスタイル編集長) |

|

備考 |

※トークショーの撮影・録音は禁止 |

2月1日(日)昼に開催するトークイベントは「アニメ様がひたすら話をするイベント」。アニメスタイル編集長の小黒祐一郎(アニメ様は彼のニックネームです)が一人で話をするだけ、というシンプルなイベントです。

今回のトークの内容は小黒が考えていること、語りたいこと。メインのパートでは「1970年代の宮﨑駿のアニメーション表現がいかに進んでいたか」「それがいかに語られていないか」「そもそもアニメーションの表現は語られていないのではないか」等について、ざっくばらんに話す予定です。

他にもアニメ関連で小黒が考えていることについて、思いつくままに語ります。全体としてはユルい感じのトークになるはずです。

今回のイベントもトークの一部を配信します。普段のイベントよりも配信しないパートが長めになるかもしれません。配信はリアルタイムでLOFT CHANNELでツイキャス配信を行い、ツイキャスのアーカイブ配信の後、アニメスタイルチャンネルで配信します。なお、ツイキャス配信には「投げ銭」と呼ばれるシステムがあります。「投げ銭」による収益は出演者、アニメスタイル編集部にも配分されます。アニメスタイルチャンネルの配信はチャンネルの会員の方が視聴できます。

会場は新宿のLOFT/PLUS ONEです。チケットは1月22日(木)18時から発売となります。チケットについては、以下のロフトグループのページをご覧になってください。

■関連リンク

告知(LOFT) https://www.loft-prj.co.jp/schedule/plusone/344222

会場&配信チケット(LivePocket) https://livepocket.jp/e/3_r38

配信チケット(ツイキャス) https://premier.twitcasting.tv/loftplusone/shopcart/415829

|

第252回アニメスタイルイベント | |

開催日 |

2026年2月1日(日) |

会場 |

LOFT/PLUS ONE | 出演 |

小黒祐一郎 |

チケット |

会場での観覧+ツイキャス配信/前売・当日 2,000円(税込·飲食代別) |

まずは9話の続き。あ、『沖ツラ』ね。もちろん、着ぐるみ解説シリーズ(?)はそれ用のキャラデ(キャラ表)を作っています。が、前回(7話ハブとマングース編)のものと頭身が違っていて「なんで合わせないの?」と注意し7話・9話両方、キャラ表直させました。あと、

これは“動物の擬人化”じゃなく、ちゃんとデフォルメ頭身に“着ぐるみを被せた”状態で描いて!

と。最近の若手スタッフはなぜ、適当にキャラ発注をして、それが上がったこと“だけ”を確認したことを監督チェックOKとか呼ぶのか? こんなんで作ったものは、作った“だけ”のモノになっちゃいますよ。そして、フォークを握るすずのカット、もっと広角パースを巧く描きたかったのです。

ま、修正が間に合わなかったのは、俺の力不足ですが!

でも、ビーチボール持って「行くー」と飛び跳ねているすずは、丁寧に原画が積まれてて嬉しかったです。

はい次、9話ラスト怪談パート。これも作画・演出の指示が大変でした。何が辛いって「これコンテ通りです」との主張だけ伝わってくるんです、不備のある原画からは。「カメラワークからキャラのサイズまでコンテのままなのに他に何が?」と言われるかもしれないけど、あるのですよ! 原画マンの方で計算しなければならないことが。少なくともテレコム(・アニメーションフィルム)では「原画時にもう一工夫を!」と、自分は習いましたから。特にここは“怪談”話。1カット1カットが単なる説明ではなく、“視聴者を怖がらせる”を念頭に作画・演出しなければなりません。

例えば、頭を上げるのに付けてPAN UP↑すると、すでにオバケがいるというカットがあったとします。この場合、頭上げの動きを数コマ遅れて“後から追い掛けるように付けPAN”した方が主観的な臨場感が作れる訳です。で、そのタイミングを計算するのは、まず“アニメーターの仕事”ですから! 演出の仕事はそれの確認・調整であると。

あと、バスに乗って来たオバケのカットも時間ギリギリで俺が作画しました。誰も手が出せなくて仕方なしの突貫原画は、必要最小限の内容をこなすのが精いっぱい。前述の“すずの~広角”と同様の心残りが付き纏います。

そして、『沖ツラ』制作と同時に進めていました『キミ越え』話の続き。監督クレジット確定より少し時間を巻き戻して、脚本(シナリオ)開発から。これはもう、製作委員会のご要望でもあるでしょうし、自分も木村(博美)さんも同意で「基本“原作準拠”でしょう!」と。

ただ、一つだけ

“文乃・小説執筆”話は1話分かけて丁寧に描いた方が良いと思います!

と進言。原作を読ませていただいた際、小説家志望~文乃の件が30分(本編21分)のアニメに置き換えるとやや短かったのです。親友の将来について主人公たちが真剣に関わる話が、前半の半パートで決着では軽いので、オリジナル追加ではなく、“描写を足す”べきです、と(この完成度の高い原作に、アニメスタッフ側のご都合主義オリジナルを足しても浮くだけですから)。それ以外は完全に原作準拠の全12話で、構成を組みました。

企画当初、集英社DNAさんから提案されたのは「“花火とランタン祭り”で最終回~でしょうか?」でした(※つまり現行の8話までの内容)。自分も木村さんもそれで納得していました。

ところが、集英社DNAさんの何方かから「5巻の頭まで行けないか?」と提案がありました。5巻の頭というのは、現行のラスト、万理と繋が付き合うまでです。

集英社DNAの足立聡史プロデューサー(当時)から「ちょっと全12話で纏めるにはキツいんじゃないかなと思ったんですが、ここまでできます?」と相談され、原作を読み返してみた俺が「確かにここまで入れた方が良さそうですね」と同意しました。そこから脚本IN。

同時に木村さんにキャラクターデザイン発注。

続きは次回!

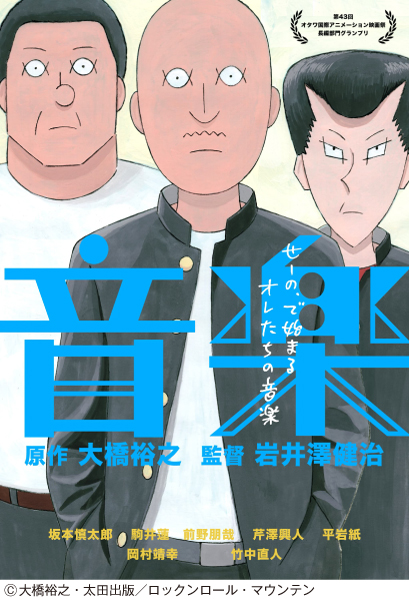

2026年2月11日(水・祝)に開催する上映イベントは岩井澤健治監督にスポットを当てたプログラムです。上映するのは『音楽』と『ひゃくえむ。』。『音楽』は岩井澤監督が7年もの歳月をかけて完成させた作品で、独創的でありつつ普遍的な魅力のある作品。『ひゃくえむ。』はロトスコープを積極的に使った意欲作であり、ドラマも充実。多くの観客に支持されている話題作です。

トークのゲストは岩井澤監督と、アニメーターであり、現在は監督として作品を手がけている沓名健一さん。沓名さんは『ひゃくえむ。』を高く評価しており、今回のトークは主に沓名さんが岩井澤監督に質問をするかたちで進行することになるはずです。トークにはアニメスタイル編集長の小黒も参加します。

『音楽』と『ひゃくえむ。』は2月11日に前後して上映しますが、2本立てではなく、それぞれが独立したプログラムです。トークコーナーは『ひゃくえむ。』の後にあります。トークコーナーを観覧するには『ひゃくえむ。』のチケットが必要となります。

タイムスケジュールは現在調整中。また、トーク無しの『ひゃくえむ。』の上映を12日、13日、14日に開催します。詳しくは新文芸坐の公式サイトをご覧になってください。

●関連リンク

新文芸坐オフィシャルサイト

http://www.shin-bungeiza.com/

新文芸坐オフィシャルサイト(本プログラム チケット販売ページ)

https://www.shin-bungeiza.com/schedule#d2026-02-11-1

|

【新文芸坐×アニメスタイル vol.198】 |

開催日 |

2026年2月11日(水・祝) ~14日(土)(『音楽』、トーク付きの『ひゃくえむ。』は2月11日(水・祝) のみ。タイムスケジュールは調整中) |

|

会場 |

新文芸坐 |

|

料金 |

2月11日(水・祝):『音楽』一般1500円、各種割引1100円(特別興行・クーポン利用可) |

|

上映タイトル |

『音楽』(2019/71分/PG12) 監督:岩井澤健治 |

|

トーク出演 |

岩井澤健治(監督)、沓名健一(監督、アニメーター)、小黒祐一郎(アニメスタイル編集長) |

|

備考 |

※トークショーの撮影・録音は禁止 |

2026年1月25日(日)に開催するトークイベントは『データ原口とその著作』。アニメーション史研究家であるデータ原口こと原口正宏さんにスポットを当てたイベントです。

トークの第1部と第2部では原口さん自身のこと、そのアニメーション史研究のアプローチについて、今まで手がけた著作、そして、1月8日に発売になった最新の著作「ゲゲゲのアニメ 『鬼太郎』60年史と70人の言霊」(徳間書店・刊)について語っていただきます。第1部と第2部が、今回のイベントのメインパートとなります。

トークの第3部は配信無しのアフタートークです。原口さんが興味があること、これからやりたいことなどについてざっくばらんに話していただきます。

出演は原口さん、聞き手はアニメスタイルの小黒編集長と、『サマーウォーズ』や『花とアリス殺人事件』等のプロデューサーであり、元アニメ雑誌編集者であった高橋望さんです。また、原口さんのお友達、仕事でお世話になった方に来場していただき、トークの途中でコメントをいただく予定です。

配信はリアルタイムでLOFT CHANNELでツイキャス配信を行い、ツイキャスのアーカイブ配信の後、アニメスタイルチャンネルで配信します。なお、ツイキャス配信には「投げ銭」と呼ばれるシステムがあります。「投げ銭」による収益は出演者、アニメスタイル編集部にも配分されます。アニメスタイルチャンネルの配信はチャンネルの会員の方が視聴できます。

会場では「ゲゲゲのアニメ 『鬼太郎』60年史と70人の言霊」を販売します。また、トーク終了後に原口さんのサイン会を予定しています。サインは「ゲゲゲのアニメ 『鬼太郎』60年史と70人の言霊」に入れてもらいます。この日に購入されたものでなくても大丈夫です。

会場は新宿のLOFT/PLUS ONEです。チケットは1月15日(木)19時から発売となります。チケットについては、以下のロフトグループのページをご覧になってください。

■関連リンク

告知(LOFT) https://www.loft-prj.co.jp/schedule/plusone/343188

会場&配信チケット(LivePocket) https://livepocket.jp/e/r45n9

配信チケット(ツイキャス)

https://premier.twitcasting.tv/loftplusone/shopcart/413883

|

第251回アニメスタイルイベント | |

開催日 |

2026年1月25日(日) |

会場 |

LOFT/PLUS ONE | 出演 |

原口正宏、小黒祐一郎、高橋望 |

チケット |

会場での観覧+ツイキャス配信/前売 2,000円、当日 2,300円(税込·飲食代別) |

腹巻猫です。本年もよろしくお願いいたします。

2月6日に腹巻猫著『劇伴音楽入門』(インターナショナル新書)を上梓します。主に日本のサウンドトラック(劇伴音楽)について、初心者向けに書いた入門書です。「劇伴」をタイトルにしたのは出版社の意向によるもの。サントラファンに限らず、「劇伴ってなに?」「劇伴の楽しみ方を知りたい」と思っている人に向けて書きました。内容はアニメ音楽が多めで、当コラムで書いた原稿を下敷きにした部分もあります。ぜひ、お読みください!

https://www.amazon.co.jp/dp/4797681705

『劇伴音楽入門』の出版を記念したイベントを2月11日に神保町・ブックカフェ二十世紀で開催します。こちらも、ぜひご参加ください!

https://www.soundtrackpub.com/event/2026/02/20260211.html

今回取り上げるのは、2025年12月26日に公開された劇場アニメ『この本を盗む者は』の音楽。

本作は深緑野分の同名小説を原作に、新進気鋭の制作スタジオ「かごかん」(株式会社かごめかんぱにー)が制作した映像作品第1弾である。監督は福岡大生、キャラクターデザイン・作画監督は黒澤桂子、音楽は大島ミチルが担当した。

“本の街”読長町(よみながまち)に暮らす高校生・御倉深冬(みくらみふゆ)は、膨大な数の書物を収めた「御倉館」を代々管理する一家の娘。御倉館は深冬の曾祖父が創立した巨大な書庫で、かつては町民に開放されていたが、現在は扉を閉ざしていた。その御倉館の本が盗まれる事件が発生。それに気づいた深冬は、突然、本に書かれた物語の世界に放り出されてしまう。読長町全体が住民もろとも物語の世界に変貌したのだ。御倉館の本にかけられた呪い「ブック・カース」が発動したためだった。深冬は書庫で出会った謎の少女・真白(ましろ)とともに、本泥棒を捕らえようと奔走を始める。

本好きにはたまらない設定と物語である(以下、本作の内容にやや詳しく触れます)。

読者が本(物語)の中に入っていくファンタジーは、ミヒャエル・エンデの「はてしない物語」(ネバーエンディング・ストーリー)をはじめ、たくさん創作されている。本作がユニークなのは、読者が本の中に入っていくのではなく、本に書かれた物語が現実世界(町)に実体化してしまうところ。そのとたんに読長町の住民は本の登場人物となって生き始める。パンフレットでは、それを「劇中劇」と呼んでいる箇所があり、巧みな表現だと思った。この作品では、いくつもの本の物語が劇中劇のように描かれる。それぞれの物語にあわせて絵柄や演出のテイストが変化するのが見どころだ。

ただ、85分の尺の中で複数の物語を描いたため、ややわかりづらくなった印象はある。町の住民の日常描写や、町が物語の世界に変貌する描写、物語のディテールなどをもう少し見たかった。1クールくらいのTVシリーズにすれば、さらに面白い作品になりそうだ。

観客が、このユニークな設定の劇場作品を楽しむ助けになっているのが音楽である。

少女向けアニメからSF・ファンタジー、現代劇、時代劇まで、幅広い作品を手がける大島ミチルは、本作に登場する物語(劇中劇)に合わせて、異なるスタイルの音楽を書き分けている。深冬たちの日常世界の音楽はピアノや小編成オーケストラによるオーソドックスなスタイルで。ブック・カースが発動したときの物語の世界の音楽はファンタジックなオーケストラサウンドやビッグバンドジャズ、民族音楽風サウンドなどで。サウンドが変わることで、観客は世界が変化したことを直感的に知ることができる。絶妙で効果的な音楽演出だ。

演奏と録音にもこだわっている。オーケストラと合唱はブダペストで、ブダペスト・シンフォニー・オーケストラと合唱団の演奏で録音。ビッグバンドスタイルの曲はニューヨークで現地のミュージシャンの演奏で録音。ボーカル(堀澤麻衣子)とマンドリン、ギター、ウクレレ(渡辺等)は東京で録音している。ミックスはパリのスタジオ。曲に合わせて演奏家や録音場所を選ぶこだわりが、物語の世界を表現する音楽に説得力を持たせている。

本作のサウンドトラック・アルバムは、2025年12月26日に「『この本を盗む者は』オリジナルサウンドトラック」のタイトルでFABTONEから配信でリリースされた。CDも同日発売の予定だったが延期になり、1月13日に発売予定である。

収録曲は以下のとおり。

85分の作品に55分の音楽がつけられている。それだけ音楽が果たす役割が大きいと言えるだろう。

音楽は映像にタイミングを合わせたフィルムスコアリングで制作。主要なキャラクターや物語の核となる要素には象徴的なメロディやサウンドが設定され、そのバリエーションが劇中にちりばめられている。古典的な劇音楽の手法である「ライトモチーフ」を使った音楽設計だ。

本作の音楽の聴きどころのひとつが、ライトモチーフを活用した演出である(ここからストーリーの細部に触れますよ)。

主人公・深冬のモチーフは、トラック2「本屋街にて」の冒頭に現れるフルートが奏でるメロディ。トラック29「幼き幻影」やトラック33「別れ、終焉」など、深冬の心情を描写する場面でこのモチーフが使われている。深冬は初登場時は少しツンとしているのだが、物語をめぐる冒険の中でしだいに態度を変化させていく。そんな深冬のキャラクターに奥行きを与える音楽である。

ふしぎな少女・真白は、明快なメロディよりもフランス印象主義音楽を思わせるサウンドで描写されている。繊細なハーモニーや色彩感豊かな音色を使った幻想的なサウンドだ。真白が初めて姿を現す場面のトラック4「御倉館の異変」に、その特徴的なサウンドを聴くことができる。ほかにもトラック8「変身、空に駆ける」やトラック12「深冬と真白」といった真白にフォーカスしたシーンで、このサウンドが効果を発揮していた。

もっとも印象的なのは、本にかけられた呪い「ブック・カース」に付与されたモチーフだ。トラック13「ブック・カース」の後半に現れる妖しいメロディがそれである。このモチーフはトラック3「畏れ」で早くも登場し、その後もブック・カースがらみのシーンでくり返し再現される。やがて、このモチーフは物語のカギを握るキャラクターのテーマとしても使用される。

ブック・カースのモチーフは呪文のような女声コーラス(ボーカリーズ)をともなって奏でられることが多い。そのコーラスが「なんと言っているかを聞き取ってほしい」と大島ミチルはインタビューで語っている。劇伴を聴くときに耳を傾けてほしいポイントである(実は筆者はまだ聞きとれていない)。

続いて注目したいのが、物語の世界につけられた音楽。それぞれに工夫を凝らした曲調で物語世界を表現している。本作いちばんの聴きどころと言ってもよいだろう。大島ミチルは、監督から「ここはジャズで」「このシーンはクラシックで」と具体的な指示をもらうこともあったという。

作品の中には、三つの物語(書物)が登場する。念のため言っておくと、いずれもこの作品(と原作)にだけ登場する架空の書物である。

ひとつめは「繁茂村の兄弟」。マジックリアリズムの手法で書かれた幻想小説だ。マジックリアリズムは「百年の孤独」(ガルシア・マルケス著)に代表されるラテンアメリカ文学によく見られる手法で、超自然的な事柄があたりまえの日常のように描かれることに特徴がある。「繁茂村の兄弟」はふしぎな村の歴史を描く物語。大島ミチルは、この物語に民族音楽風のサウンドを取り入れたエキゾチックな音楽を書いている。サウンドトラックではトラック5〜11が「繁茂村の兄弟」のエピソードにつけられた曲である。

トラック5は繁茂村の物語のテーマ。神秘的な女声コーラスがふしぎな繁茂村の世界を表現する。この場面だけの使用で終わってしまうには惜しい、魅力的なテーマだ。トラック6「繁茂村」は読長町が物語の世界に変貌していくシーンに流れる曲。次々と曲調が変化する構成はフィルムスコアリングならでは。大島ミチルはこの曲が特にお気に入りだという。トラック7「【或る世界】の日常」は繁茂村の住民たちの描写に使用された曲。この曲はトラック2「本屋街にて」の後半のメロディの変奏になっており、読長町の住民が物語世界の住民として生きていることが音楽で示唆されている。また、トラック11「時間がない!」は猫たちが三味線で演奏する「天国と地獄」(オッフェンバックの曲)という設定で書かれた楽しい曲である。

ふたつめの物語は「BLACK BOOK」。探偵小説のサブジャンルであるハードボイルドのスタイルで書かれた物語だ。大島ミチルは、この物語にビッグバンドジャズとロックを融合した音楽を書いている。サウンドトラックではトラック15〜19が「BLACK BOOK」のエピソードにつけられた曲。全編を通して、もっとも音楽のテイストの違いが際立っているのが、このエピソードだ。ここで流れる音楽は、「探偵映画ってこういうもの」という典型的なイメージを反映したもの。遊び心のある音楽であり、それがこのエピソードの雰囲気にマッチしていた。

三つめの物語は「銀の獣」。スチームパンクSFのスタイルで書かれた物語である。スチームパンクとは、蒸気機関で動くロボットに代表されるようなレトロな世界観で書かれたSFのこと。大島ミチルは、ファンタジックなオーケストラサウンドにメカニカルなリズムを加えた音楽で世界観を表現した。サウンドトラックでは、トラック21〜24が「銀の獣」のエピソードにつけられた曲である。トラック23「危機的世界」やトラック24「ミネルヴァ号発進!」では、冒険SFのようなダイナミックな曲調を聴くことができる。

福岡監督は、物語の違いを映像的に表現するため、それぞれの物語のキーカラーを決めて絵作りを行ったそうだ。「繁茂村の兄弟」は金色、「BLACK BOOK」は白と黒、「銀の獣」は青という具合に。大島ミチルは音楽のスタイルを変えることで同じことを試みている。映像と音楽が補いあって物語の世界を作り上げる。劇伴音楽が単なる「背景音楽」にとどまらない役割を果たしていることに注目してほしい。

三つの物語のあとに、深冬と真白が最後の呪いを解くクライマックスのエピソードが描かれる。トラック26〜32は、その一連のシーンに使用された曲である。ここでは三つの物語の音楽とは異なるタイプのエモーショナルで劇的な音楽が流れる。これを「第4の物語」の音楽ととらえることもできるだろう。最後まで聴きどころ満載の作品なのである。

劇場アニメ『この本を盗む者は』は、本を読む楽しみを再確認させてくれるとともに、音楽(劇伴)の力をあらためて認識させてくれる作品だ。音楽に注意しながら観ていると、なぜ映画(もしくは物語)には音楽が必要なのか、考えさせられる。そして、なぜ、自分がサウンドトラック(劇伴音楽)というものに惹かれるのかも。

それはたぶん、劇伴音楽が現実世界に物語世界を現出させる音楽だから。ブック・カースのように。ただ、劇伴音楽は呪いではない。あえて言うなら、魔法である。もっとも、筆者のようなサントラファンにとっては、底なしの沼に引きずり込む呪いなのかもしれないが。

「この本を盗む者は」オリジナルサウンドトラック

Amazon

……という訳でまずは、新年あけましておめでとうございます!

今年もアニメ作りは大変ですが、もう30年以上続けてるので頑張って参りたいと思います。

で、『沖ツラ』9話続き。喜屋武さん「何でもしてあげる」~を受けての、てーるー「何でも——」の件。てーる―目線の喜屋武さんの胸元カット、どの辺までエ●目的にしていいか、結構真剣に考えました。てか、何考えてるんだてーるー!? そして、かき氷をもう少し美味しそうにしたかった。

次、“イリオモテヤマネコ”。また「着ぐるみ解説」、可愛いです。心なしか作画スタッフもこの手のは笑顔で描いてる気がします。

あ、すず同様、自分も子供の頃トマトが苦手でした。でも、今は普通に食べています。てか、アフレコ時から、すず役・島袋美由利さんの芝居がお気に入りでした。「ひーなーねーねー食べて~」とか、何かもったりした独特のイントネーションかつ味のある演技で、どのシーンもニヤケながら聴いていました。島袋さん良い!

あと、今話も“解説画面”のコンテ修正に四苦八苦でした。つまり、オリジナル(修正前)のコンテが原作のコマを引き伸ばしたようなカットばかりで、「これ、声優さんが読み続けるだけの止め画では持たないって~」と、沖メモシーサーの動きを足したり。“テッポウウオ”と“オオハナサキガエル”がイリオモテヤマネコ(喜屋武さん)に跳びかかる辺りなど、結構やり直していたりします。

板垣さんは“総監督”、その下に女性の若手監督を立てて!

との話がきた際、「木村博美さんでキャラデ・監督はどうか?」と即答した件から。

木村さんに“監督”を依頼したところ、意外な返答。

“監督”と言う役職名が嫌だ……!

「はぁ?」と俺。「じゃ、チーフ演出?」「チーフディレクターは?」と続けたけど、1回では答えが出ず、シナリオ打ちが始まり~キャラ発注に入り~と実作業開始。でも、“役職名”は決まらず……。

ついに作画IN~最初のティザーPVが発表になる頃、板垣から提案したのは、

自分と2人、連名(監督・板垣伸/木村博美)はどう?

でした。俺の方が木村さんの画力・美的感覚を信用した上で、敢えて上下関係な総監督・監督ではなく、文字通り横並びのイメージで~というのが理由でした。木村さん本人からの「監督という偉そうな感じの呼び名が嫌」との発言があったことから、「俺と並べば“偉そう”感も半減するでしょ?」と。

実際、プロデューサーから「板垣さんは総監督で~云々」言われるまでもなく、俺がピンで監督する話であっても、企画が“少女漫画”である以上、女性視点のビジュアルセンスは女性スタッフからのアドバイスをいただかなければ、現代の女子高生を描くなど到底できないと思っていましたから。

で、木村さんにも「まぁ、……はい」と承諾を得て、無事スタッフ発表となった訳です。でも、最後に彼女が付け加えた一言、今でも覚えています。「(制作中の今となっては)もう、どうでもいいです~」と。

2026年も最初の上映イベントは映画『クレヨンしんちゃん』です。今回の上映作品は第1作『アクション仮面VSハイグレ魔王』と第6作『暗黒タマタマ大追跡』。本郷監督時代の最初の作品と、原恵一監督時代の最初の作品となります。両作とも貴重な35mmフィルムでの上映です。

トークのゲストは本郷みつる監督と茂木仁史プロデューサー。聞き手はアニメスタイルの小黒編集長が務めます。

なお、原恵一監督のトークへの出演を告知していましたが、諸般の事情で原監督の出演はなくなりました。またの機会にお声がけしたいと考えています。

上映イベントの後に、新文芸坐ロビーで本郷監督の個人誌「本郷みつる/足跡♯」を販売します。よろしかったら、この機会にどうぞ。詳しくは本郷監督のXでの投稿( https://x.com/megatenhongo/status/2008184464686632988 )をご覧になってください。

チケットは発売中。残席はわずかとなっています。チケットの発売方法については新文芸坐のサイトで確認してください。

●関連リンク

新文芸坐オフィシャルサイト

http://www.shin-bungeiza.com/

新文芸坐オフィシャルサイト(本プログラム チケット販売ページ)

https://www.shin-bungeiza.com/schedule#d2026-01-10-1

|

【新文芸坐×アニメスタイル vol.197】 |

開催日 |

2026年1月10日(土)13時05分~17時35分予定(トーク込みの時間となります) |

|

会場 |

新文芸坐 |

|

料金 |

2300円均一 |

|

上映タイトル |

クレヨンしんちゃん アクション仮面VSハイグレ魔王(1993/93分/35mm) |

|

トーク出演 |

本郷みつる(監督)、茂木仁史(プロデューサー)、小黒祐一郎(アニメスタイル編集長) |

|

備考 |

※トークショーの撮影・録音は禁止 |

さて、『沖ツラ』9話の話の続きになります。パブリックビューイングでの高校野球観戦。珍名さんを呼び上げる実況アナウンサーの声はお笑いコンビ・ガレッジセールの川田(広樹)さんでした。スタジオに入った時からアフレコ中、そして終えて去るまでずっと真面目な方で、声の芝居も大変上手。沖縄出身タレントのゲスト枠だったハズが馴染み過ぎて、言われないとスルーしてしまう豪華ゲストとなってしまった感があります。さすが芸人さんで、台本に書かれているこの話の面白さをどう読んだら面白くなるか? を非常に良く理解されてるなぁと、アフレコを聴いて思いました。

篠(衿花)さんの描いた盛り上がり過ぎな比嘉さんも可愛くて、こちらもさすが! 作画でコメディを描けるアニメーターです。

で、“沖縄のしりとり”話は、喜屋武さんのうちなーぐち解説が、コンテ(演出)的に難しく面倒くさかったか……。地味ですがこういう“解説画面”の演出こそ苦労するもので、

TV画面で映えるフォントの形・サイズ・色、そして出し方・理解可能なタイミング、これを視聴者目線で視認しやすいように動きをつける!

のです。“声SE”の描き文字は原作漫画から引っ張ってきても比較的に成立するのですが、解説画面の場合、原作漫画のコマと同じフォントが必ずしも画面で見やすいとも限りません。さらに、コンテを描き直された演出や、その指示待ちアニメーターからは「とりあえず撮影指定書いときました~」って感じのラッシュ(撮影上り)が上がってくるのです。

よって、この類もやっぱり後で俺の方で「もっとサイズ大きく、文字なめ出しにして~」など、再指示・再撮影を要求することになります。

それにしても、濃いいうちなーぐち(?)喋るおばあちゃんは本当に何言ってるのか分からないし、“何でもしてあげる”罰ゲームでてーるーは喜屋武さんに何をしてもらおうと想像したのか? と、これまた原作のネタが本当に面白かったです。

そして『沖ツラ』と同時に自分が抱えていた、もう一つのシリーズ、

『キミと越えて恋になる』その最終話、先日無事納品完了しました! で、そろそろ『キミ越え』についても語ろうと思います!

まず始まりは集英社DNAの足立聡史さん(当時)から。足立さんとは『迷い猫オーバーラン!』『ベン・トー』『ユリシーズ ジャンヌ・ダルクと錬金の騎士』でお世話になっていたし、お話を聞かせていただくと、

こちら(『キミ越え』)を板垣さんは“総監督”、その下に女性の若手監督を立ててアニメ化を!

とのことでした。その際、即ピンときたのが、ミルパンセのホープ・木村博美さんで、直ぐにその場で前作『いせれべ』のキャラ表を見てもらい「彼女にキャラデ・監督はどうか?」とプレゼン。「いいですね~」こんな感じで決まったのが『キミ越え』の座組です。

ところが、木村さんに“監督”を依頼したところ、意外な返答が!

てところで、また来年!

2025年は『沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる』と

『キミと越えて恋になる』の2本!

が放映されました。

まあ、正確には『沖ツラ』の制作は2024年中もやってたので、今年だけで2本(2シリーズ)作ったのではありません。ただ、この歳になって毎年監督の仕事があること自体、凄く運のいいことだし感謝以外何もありません。さらに来年もシリーズが決まっています。

中学生の時「アニメ監督になりたい!」と思い立って、20歳からアニメーター、そして30歳からのアニメ監督人生。金も名誉も手には入らなかったけど、50歳越えての現状は概ね成功かと思っています。てか、これで「幸せ」だと感じることができないとしたら、余程の鈍感でしょう。

願わくば、向こう20~30年も何か作り続けたい!

といったところです。後は“運”ですね。

で、来週からは『沖ツラ』制作話の続き、さらに『キミ越え』制作話も始めようと思います。——て、

2026年最初のアニメスタイルイベントについてお伝えします。

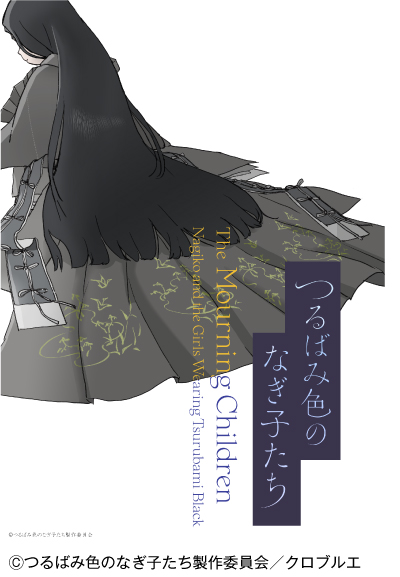

片渕須直監督が制作中の次回作のタイトルは『つるばみ色のなぎ子たち』。平安時代を舞台にした作品のようです。

『つるばみ色のなぎ子たち』の制作にあたって、片渕監督はスタッフと共に平安時代の生活などについての調査研究を進めています。その調査研究の結果を披露していただくのが、トークイベント「ここまで調べた『つるばみ色のなぎ子たち』」シリーズです(以前は「ここまで調べた片渕須直監督次回作」のタイトルで開催していました)。

1月12日(月・祝)昼に「ここまで調べた『つるばみ色のなぎ子たち』16」を開催します。サブタイトルは「2026年も、いろいろ千年前の新しいことを考える 編」です。

今回のイベントでは片渕監督に平安時代について最近考えていること、調べていること等を語っていただきます。さらに、コントレールにおける新人アニメーター育成についても話題となる予定です。

出演は今回も片渕監督、前野秀俊さん。聞き手はアニメスタイルの小黒編集長が務めます。会場は阿佐ヶ谷ロフトA。今回のイベントも「メインパート」の後に、短めの「アフタートーク」をやるという構成になります。配信もありますが、配信するのはメインパートのみです。アフタートークは会場にいらしたお客様のみが見ることができます。

配信はリアルタイムでLOFT CHANNELでツイキャス配信を行い、ツイキャスのアーカイブ配信の後、アニメスタイルチャンネルで配信します。なお、ツイキャス配信には「投げ銭」と呼ばれるシステムがあります。「投げ銭」による収益は出演者、アニメスタイル編集部にも配分されます。アニメスタイルチャンネルの配信はチャンネルの会員の方が視聴できます。また、今までの「ここまで調べた~」イベントもアニメスタイルチャンネルで視聴できます。

チケットは2025年12月20日(土)正午12時から発売となります。チケットについては、以下のロフトグループのページをご覧になってください。

■関連リンク

告知(LOFT) https://www.loft-prj.co.jp/schedule/lofta/341778

会場&配信チケット https://livepocket.jp/e/l-sr7

配信チケット(ツイキャス) https://premier.twitcasting.tv/asagayalofta/shopcart/410894

なお、会場では「この世界の片隅に 絵コンテ[最長版]」上巻、下巻を片渕監督のサイン入りで販売する予定です。「この世界の片隅に 絵コンテ[最長版]」についてはこちらの記事をどうぞ→ https://x.gd/57ICr

|

第250回アニメスタイルイベント | |

開催日 |

2026年1月12日(月・祝) |

会場 |

阿佐ヶ谷ロフトA | 出演 |

片渕須直、前野秀俊、小黒祐一郎 |

チケット |

会場での観覧+ツイキャス配信/前売 1,800円、当日 2,000円(税込・飲食代別) |

腹巻猫です。今年も残り2週間。私が関わっているSOUNDTRACK PUBレーベルでは、今年はサントラを1枚(「新幹線公安官/騎馬奉行 オリジナル・サウンドトラック」)しかリリースできず、力足らずの思いが残りました(そのぶん、ほかの仕事をがんばりました)。来年はサントラファンによろこんでもらえるよう精進します。ちょっと早めの年末ごあいさつでした。

今回は2025年11月21日に公開された劇場アニメ『果てしなきスカーレット』の音楽を取り上げる。細田守が原作・脚本・監督を務めたオリジナル作品である。ここからは作品の内容に触れることになるので、未見の方はご留意いただきたい。

19歳のスカーレットは中世デンマークに生まれた王女。叔父クローディアスによって父アムレット王が謀殺され、復讐を誓うが、仇討ちに失敗してしまう。目覚めたスカーレットは「死者の国」にいた。そこは国も時代も異なる死者たちがさまよい、争う場所。スカーレットはクローディアスも死者の国にいることを知り、あらためて復讐のために立ち上がった。21世紀の日本から来た看護師の青年・聖と出会い、ともに旅をすることになった彼女は、クローディアスがめざす「見果てぬ場所」へと近づいていく。

筆者は公開初日に観に行った。観終わって「すごいものを観せてもらったなあ」と思った。死者の国の悪夢のような情景、大画面を埋める群衆と軍勢、空に現れる巨大な竜。これまでの細田守作品になかったダークなビジュアルに圧倒された。音もすごい。地響きのような重低音、パイプオルガンの荘厳な音色。観たこと、聴いたことのない映像と音である。

筆者はこの物語を十分楽しんだし、劇場で観る価値がある作品だと思った。死者の国を舞台にした復讐の物語は一般受けするとは言えないし、観たあとで心の中にもやもやしたものが残る。が、それこそが細田守が見せたかったものではないか。ごつごつとした感触があり、答えの出ない問いを心に刻みつける。だからこそ、忘れられない、無視できない作品になる。アニメーション技術の面でもテーマの面でも挑戦的な意欲作である。

音楽の話に入ろう。

音楽を担当したのは岩崎太整。細田守作品に参加するのは前作『竜とそばかすの姫』に続いて2度目だ。『竜とそばかすの姫』では、岩崎のほかに何人かの作曲家が楽曲を提供する形で音楽が制作されていた。本作は一部の既成曲(古楽)を除いて全曲を岩崎が作曲している。

その音楽がすさまじい。常軌を逸していると言いたくなるような作り方をしている。

本作の音楽作りについては、公開に合わせて放送されたTV特番や劇場パンフレット、月刊アニメージュ2025年12月号などで語られている。以下、それらを参考に本作の音楽を紹介していこう。

岩崎によれば、本作の音楽においてもっとも大きな存在であったのは、中盤に登場するダンスシーンだったという。このシーンに流れる歌「祝祭のうた」は、聖がリュートで弾き語りする歌としても流れるし、スカーレットもこの歌を口ずさむ。本作のメインテーマと呼べる重要な曲だ。

しかし、サウンドトラックという意味で重要なのは、むしろ死者の国に流れる背景音楽である。

岩崎はこう語る。

「(※筆者注:ダンスシーンの)祝祭感を際立たせるために、劇伴も明確なメロディや旋律は意図的に排していて、全体としてはかなり抑制を利かせたサウンドにしています。しかも舞台は《死者の国》。……地獄でも天国でもない場所ということで、音楽的にもあえて明るい・暗いといった調性はなるべくつけないようにして、何かとてつもないサウンドが迫ってくるような表現を目指しました」(劇場パンフレットより)

「とてつもないサウンド」。筆者が考えるに、これが本作の音楽の肝であり、世界観を決定づけるものである。

まず驚かされるのはオーケストラの規模だ。演奏者はおよそ300人。サウンドトラックCDの解説書に掲載されたミュージシャン・リストによれば、弦だけで150人超。そのうちコントラバスが23人(ふつうは多くても6〜8人くらい)。ほかにもバストロンボーンが3人(ふつうは1人)、ホルンが17人(ふつうは4〜8人)など、低音域が大幅に強化されている。一般の音楽や劇場作品では聴けない厚い低音の響きが本作の音楽の醍醐味である。

大編成のオーケストラを鳴らす技法としては、たとえば30人で演奏した音に、もう一度30人で演奏した音を重ねて、60人で演奏した(かのような)音にする方法がある。しかし、本作はそうではなく、実際に60人のバイオリン奏者を集めて録音したそうだ。別録りした音を重ねるのと同時に録るのとでは「まったく違う音になる」と岩崎は語っている。おそらく「大きな空間で多くの楽器が鳴っている」ことが大切なのだろう。奏者1人ひとりの演奏の違いや集団が生み出す空気感などが、サウンドの違いとなって表れるのだ。

低音を鳴らす工夫は、ほかにもある。たとえば、楽器の中でもっとも低い音が出るとされるパイプオルガンを使い、その低音を弦楽器に重ねて鳴らしている。

さらに驚くのは、重低音専用の新しい楽器を作ってしまったことである。コントラバスを3倍くらいの大きさにした楽器で、弦が1本しか張られていないことから「ガイガンティック・モノコード」と名づけられた。劇中に登場する竜の鳴き声もこの楽器で表現しているそうだ。地の底から響くような、この世のものとは思えない重低音である。

この低音が、冒頭から死者の国の情景に重なって流れる。血管のような模様が刻まれた赤黒い大地。海原のように白い波がうねる空。そこに響く、重低音の音楽。このシーンだけで十分に衝撃的で、心をつかまれる。

本作のサウンドトラック・アルバムは2025年11月21日にソニー・ミュージックレーベルズから「果てしなきスカーレット オリジナル・サウンドトラック」のタイトルでCDと配信でリリースされた。

収録曲は以下のとおり。

劇中に流れる楽曲をほぼ全曲、使用順に収録。序盤で流れた打楽器のみで演奏される曲など、一部未収録曲があるが、主要な楽曲は聴くことができる。

1曲目の「辺獄」は冒頭に流れる曲。死者の国が紹介される場面だ。最初に神秘的なサウンドが流れ始める。アニメージュの岩崎太整インタビューによれば、ここでは日本の雅楽で使う笙と西洋の弦楽器とガラスの割れる音が一緒に鳴っているのだそうだ。笙の奏でる特殊な和声が、どこの国とも思えない不思議な響きを生み出している。そして、1分30秒を過ぎたあたりから重低音が響き始める。荒涼とした《死者の国》をさまようスカーレットの場面である。

重低音を取り入れた効果音的なサウンドが、本作の世界観を表現する基調音になっている。「辺獄」のほかにも、スカーレットがあらためて復讐を決意する場面の「決起」(トラック3)、空に巨大な竜が登場する場面の「裁定者」(トラック5)、スカーレットが父の最後の言葉を知る場面の「最後の言葉」(トラック9)、群衆と軍勢が衝突する場面の「騒乱」など、物語の重要な場面に同様のサウンドが流れている。死者の国を表現するとともに、スカーレットの心に渦巻く怨念や迷いを反映したサウンドだとも言えるだろう。

異世界ファンタジー的な民族音楽風の曲もいくつかある。

たとえば「王のパヴァーヌ」(トラック2)はスカーレットが回想するパーティの場面の音楽。岩崎太整が古楽風に書いた曲をイタリアの古楽オーケストラ・ENSEMBLE I TROBADORESが演奏している。また、リュートが奏でる「蛙のガリアルド」(トラック6)は、15〜16世紀に活動したイギリスのリュート奏者&作曲家のジョン・ダウランドが作った既成曲である。劇中では、聖が傷ついた旅人を手当てする場面に流れている。フラダンスの曲「NOSTALGIA」も専門のフラ奏者による演奏だ。いずれも「民族音楽も嘘がないように」との岩崎のこだわりが反映された楽曲である。

中盤のダンスシーンに流れる「祝祭のうた」は、スカーレットの心が変化するきっかけとなる重要な曲。ラテンミュージック的な祝祭感のある曲調は、それまでの物語の流れからすると唐突に聞こえる。が、ここでは爆発的なインパクトがほしかったのだろう。映像も死者の国やスカーレットの回想シーンとは、まったく異なるタッチで描かれている。スカーレットにとっては、はるか未来のビジョンであり、現実離れした光景だ。シーンによってアニメーションのルック(見た目、スタイル)を変える試みと音楽との組み合わせが効果を上げ、スカーレットが体験した衝撃が伝わってくる。

死者の国の重低音サウンドとは対照的な美しい音楽もある。終盤に流れる「天階」(トラック14)と「父の心」(トラック15)は、パイプオルガンの音や合唱をともなう荘厳な曲。教会音楽を思わせる神秘的な響きに心が洗われる気分になる。

そのあとに流れる「別離」(トラック16)と「誓い」(トラック17)は、情感豊かな美しいメロディとサウンドで作られている。それはスカーレットの心が変容した証なのだろう。観客を死者の国から現実世界に復帰させるための音楽でもある。

しかしながら、重低音とともに死者の国を旅してきた筆者は、こうした美しい音楽を物足りなく感じてしまう。そのくらい死者の国のサウンドには、心をつかんで離さない、悪魔的な魅力があった。

映画には「体験」するしかないタイプの作品がある。物語に没入したり、泣いたり、笑ったり、共感したりするのも劇場作品の楽しみ方だが、「なんだか、すごいものを観た」というタイプの作品にたまに出会う。筆者にとっては『2001年宇宙の旅』がそういう作品だし、劇場アニメ『AKIRA』も同じカテゴリに入っている。そして、『果てしなきスカーレット』も筆者の中では近いところにある。細田守が観てほしかったものとは少し違うかもしれないが、死者の国の濃密な映像と重低音のサウンドが、筆者にはいちばん大きなインパクトだった。それを体験するだけでも、劇場で観る価値がある。

もし、本作のシネマコンサート(作品を上映しながらオーケストラで劇伴を演奏するコンサート)が開催されたとしても、300人規模のオーケストラの演奏をステージで行うことは不可能だろう。本作の音楽のスケールと重低音サウンドは、劇場でしか体験できないものだ。できれば、大スクリーンの音響のよい劇場で観てほしい。そして、「とてつもないサウンド」を全身で体感してほしい。細田守が作品に込めたメッセージは、その「体験」とともに記憶に残るだろう。それでいい、と筆者は思う。

果てしなきスカーレット オリジナル・サウンドトラック

Amazon

『キミと越えて恋になる』最終話納品間近!

スタッフ一同、ラストスパートで頑張っています!

もちろん、各自可能な範囲で、ってことになります。いくら現場でハイテンションに監督してたって、スタッフ皆がハイテンションで参加している訳ないし、そんな契約結んでさえいません。

集団制作において“スタッフのテンションにバラつきあり! は当然です! つまり、本来スタッフ一人一人に“給料分の生産量”以上を期待しなくても、制作費・スケジュール内で作れるシステムを会社(スタジオ)は試行錯誤するべきなのです。

だから、ウチ(ミルパンセ)は毎作新しい制作スタイルを模索しているのです。つまり今作の“各話演出不在”の制作方法も、

『キミ越え』をより良い作品にするために、

最善のシステムはどうあるべきか?

と、俺自身が自問自答し、挑戦したシステムなんです。

それに関しての解説は、最終話納品してから、次回以降で……。

前略、

また、あまりの短さに驚かないでください、最終話納品までの緊張感真っ盛りなもので!

皆さん、『キミと越えて恋になる』は観て頂けてますでしょうか?

俺自身はそれを作るのが忙し過ぎて、放送をまったく観れていません!

……では、また来週。

草々

——ほら、また短かった!

12月14日(日)に開催する上映イベントは「【新文芸坐×アニメスタイル vol.196】新文芸坐スクリーンで観るスコープサイズアニメ MIND GAME」です。

近年はスコープサイズでアニメ作品が作られることも少なくありませんが、それらの作品が常にスコープサイズにとってベストなスクリーンで上映されているわけではありません。つまり、スクリーンの上下黒味が入ったかたちで上映されることがあります。「新文芸坐スクリーンで観るスコープサイズアニメ」はスコープサイズで作られたアニメ作品を、スコープサイズの上映に最適な新文芸坐のスクリーンで上映していく企画です。

今までの【新文芸坐×アニメスタイル】でも同じスクリーンで上映していたわけですが、これからのプログラムで改めてスコープサイズのよさをお伝えしていきます。

「新文芸坐スクリーンで観るスコープサイズアニメ」で、最初に上映するスコープサイズの作品は『MIND GAME』。ロビン西さんの原作を湯浅政明監督とSTUDIO4゚Cが映像化した傑作劇場アニメーションです。エネルギッシュ&アバンギャルドな映像を、是非とも新文芸坐のスクリーンでご覧になってください。

トークのゲストは湯浅政明監督。聞き手はアニメスタイルの小黒が務めます。チケットは12月7日(日)から発売。チケットの発売方法については新文芸坐のサイトで確認してください。

●関連リンク

新文芸坐オフィシャルサイト

http://www.shin-bungeiza.com/

新文芸坐オフィシャルサイト(本プログラム チケット販売ページ)

https://www.shin-bungeiza.com/schedule#d2025-12-14-1

|

【新文芸坐×アニメスタイル vol.196】 |

開催日 |

2025年12月14日(日)12時00分~14時45分予定(トーク込みの時間となります) |

|

会場 |

新文芸坐 |

|

料金 |

2200円均一 |

|

上映タイトル |

『MIND GAME』(2004/103分/35mm) |

|

トーク出演 |

湯浅政明(監督)、小黒祐一郎(アニメスタイル編集長) |

|

備考 |

※トークショーの撮影・録音は禁止 |