第508回 色紙が北極圏まで

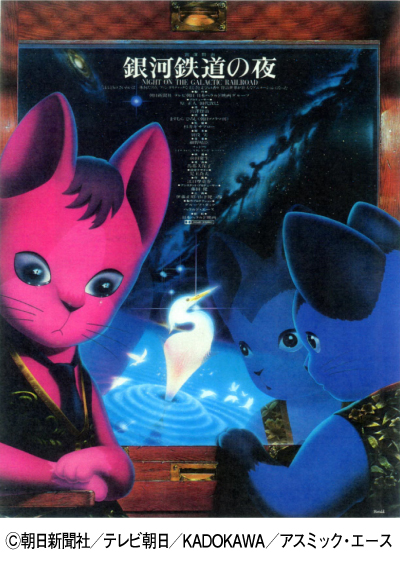

2024年10月5日(土)に新文芸坐で上映するのは『銀河鉄道の夜』。『銀河鉄道の夜』は宮沢賢治の童話を杉井ギサブロー監督が映像化した劇場作品で、日本のアニメーションのひとつの到達点と呼ぶべき傑作です。

トークコーナーのゲストは杉井ギサブロー監督。聞き手はアニメスタイルの小黒編集長が務めます。

チケットは9月28日(土)から発売。チケットの発売方法については新文芸坐のサイトで確認してください。

●関連リンク

新文芸坐オフィシャルサイト

http://www.shin-bungeiza.com/

新文芸坐オフィシャルサイト(『銀河鉄道の夜』販売ページ)

https://www.shin-bungeiza.com/schedule#d2024-09-14-2

|

【新文芸坐×アニメスタイル vol.182】 |

開催日 |

2024年10月5日(土)14時00分~16時50分予定(トーク込みの時間となります) |

|

会場 |

新文芸坐 |

|

料金 |

2000円均一 |

|

上映タイトル |

『銀河鉄道の夜』(1985/107分/35mm) |

|

トーク出演 |

杉井ギサブロー(監督)、小黒祐一郎(聞き手) |

|

備考 |

※トークショーの撮影・録音は禁止 |

『沖ツラ』は指導しながら作っている作品です! いつも以上に!

現在制作中の『沖ツラ(沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる)』は社内スタッフ全員に教えながら作っています。それはもう、いつも以上に、脚本から始まって監督・コンテ・演出・作画・美術と、前作以上の“総監督”業をしています。で、今がオープニング制作中。スケジュールの都合上、レイアウトは全部俺のほうで描いて、それを基にメインの作画スタッフ相手に原画の発注、その上りを指導しつつ修正。もちろん、本当は各自レイアウトから描いた方が勉強になるのは承知してますが、先輩として“レイアウトの見本”を見せるのも必要なことです。いや、自分で描かずにただ文句を言ってるだけではモノは教えられません(断言)! 特に今は……。

前回も話題したデジタルネイティブな世代の若者は、

自分たち年配のアニメーターが得意気に教える“人間の歩き・走り”に限らず“動物の~”それや、“爆発やその他のエフェクト作画”も全てスマホを擦れば参考が出てくることを知っています!

故に、会社で偉そうなだけの先輩に頭を下げて教えてもらわなくても、要領の良い新人はそれ見て何でも描いてきます。

ところで、スマホ擦れば~の世代に向けて、世の“アニメ教室”的な講座的なところ、一体何を教えているのでしょうか? そして、スマホ擦れば即出てくる内容をなぜ有料で習おうとするのでしょうか? 茶化しでもなんでもなく真面目に、どなたか板垣に教えていただけないでしょうか?

話を戻して、だからこそ自分は常に何時も「俺ら先輩が教えられることは何だろうか?」と自問しているのです。そして、現時点での俺の答えは、

テクニカル云々より、なりふり構わず真剣に仕事に取り組む姿勢をこそ後輩に見せるべき!

かと思っています。それは、毎日ちゃんと皆と同じ朝11時までに会社に入ってタイムカードを押し、時間内はサボらず仕事して、定時でタイムカードを押して帰る~これ、テレコム(・アニメーションフィルム)時代から板垣は得意だったこと(何せテレコムの6年10ヶ月間で遅刻1回他無欠勤)。フリーを長くやって自由な時間間隔で過ごしたとて、決して自堕落な生活に染まりません! 自分で決めた時間は守る。あ、「皆、タイムカード押そう」は俺から言い出したことですから。あと、「監督だから偉い」~「偉いから特別扱い」など、偉いも特別扱いも不要!

まず、これからの世に合った“ワークスタイルの見本”を、他のスタッフと同じ地平に立って実行してこそ仕事を教えれるし、教えられる側も言い訳できないハズ。技術指導はその上での話だと思っています。

では、育成に戻ります。

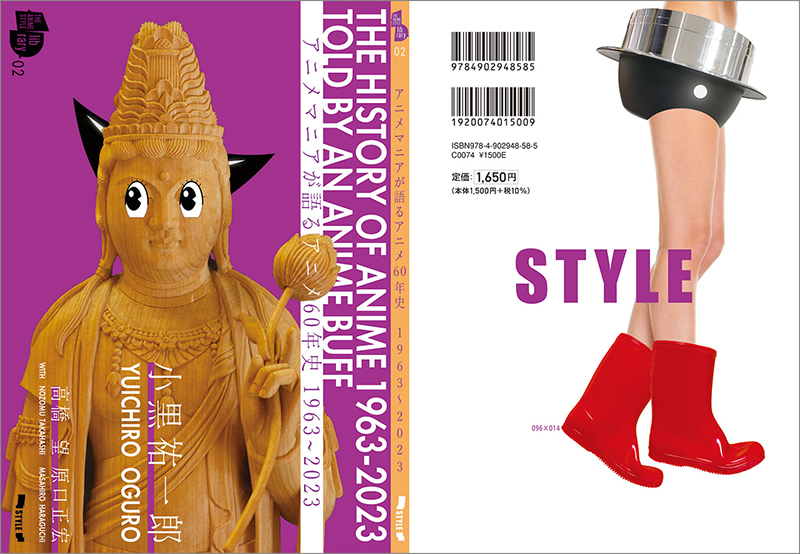

2024年10月19日(土)にトークイベント「アニメマニアが語るアニメ60年史」の第3弾を開催します。

「アニメマニアが語るアニメ60年史」はアニメスタイル編集長の小黒祐一郎が、独自の視点でアニメについて語るイベントです。今回も話の聞き手を、かつてはアニメージュの編集者として腕を振るい、現在はプロデューサーとして活躍している高橋望さんにお願いします。

「アニメマニアが語るアニメ60年史」PART1、PART2とは違い、今回は「深くアニメを楽しむための50作品」のタイトルを挙げ、それについて語るかたちでトークを進める予定です。

PART1、PART2で触れることができなかったテーマで語ることになります。作品で言うと、例えば『魔法のスター マジカルエミ 蝉時雨』、『THE八犬伝[新章]』4話、『電脳コイル』等々。なお、PART1、PART2と同じく、今回のトークもいずれ書籍化するかもしれません。

会場は阿佐ヶ谷ロフトA。今回のイベントも「メインパート」の後に、ごく短い「アフタートーク」をやるという構成になります。配信もありますが、配信するのはメインパートのみです。アフタートークは会場にいらしたお客様のみが見ることができます。

配信はリアルタイムでLOFT CHANNELでツイキャス配信を行い、ツイキャスのアーカイブ配信の後、アニメスタイルチャンネルで配信します。なお、ツイキャス配信には「投げ銭」と呼ばれるシステムがあります。「投げ銭」による収益は出演者、アニメスタイル編集部にも配分されます。アニメスタイルチャンネルの配信はチャンネルの会員の方が視聴できます。

チケットは9月28日(土)正午から発売開始。チケットについては、以下のloft projectのページをご覧になってください。

会場では「アニメマニアが語るアニメ60年史 1963〜2023」をはじめとするアニメスタイルの書籍を販売します。ご希望の方には小黒がサインを入れさせていただきます。

■loft project

告知ページ(LOFT) https://www.loft-prj.co.jp/schedule/lofta/295344

会場チケット(LivePocket) https://t.livepocket.jp/e/vfj5q

配信チケット(ツイキャス) https://twitcasting.tv/asagayalofta/shopcart/334745

■関連リンク

アニメスタイルチャンネル

https://ch.nicovideo.jp/animestyle

書籍「アニメマニアが語るアニメ60年史」詳細

https://animestyle.jp/news/2024/04/26/26972/

|

第228回アニメスタイルイベント | |

開催日 |

2024年10月19日(土) |

会場 |

阿佐ヶ谷ロフトA | 出演 |

小黒祐一郎、高橋望 |

チケット |

会場での観覧+ツイキャス配信/前売 1,500円、当日 1,800円(税込・飲食代別) |

■アニメスタイルのトークイベントについて

アニメスタイル編集部が開催する一連のトークイベントは、イベンターによるショーアップされたものとは異なり、クリエイターのお話、あるいはファントークをメインとする、非常にシンプルなものです。出演者のほとんどは人前で喋ることに慣れていませんし、進行や構成についても至らないところがあるかもしれません。その点は、あらかじめお断りしておきます。

前回までで、アニメ『タイガーマスク』について書いておきたかったことは一通り書いた。

『タイガーマスク』の作画や演出、あるいは個々のエピソードについて語りたいポイントはまだあるが、「これだけは書いておかなくては」と思ったことについては書くことができた。原稿としては粗いところもあるし、時間をかければもっとまとまりのよいものにできたと思うが、「もっといい原稿を」と思っていたら、書き上げることができなかっただろう。今の自分にとってはこれが精一杯だ。

今回は作品内のことではなく、作品外のことについて触れて、このコラムの最終回としたい。

このコラムの第1回で「『タイガーマスク』はあまりにも語られる機会が少ない」と書いた。放映当時に大変な人気番組であったのにも関わらず、『タイガーマスク』は同時期の他の人気作品と比べても語られていない。語られていない理由はいくつあるはずだが、理由のひとつとして「作品として反芻されていない」が挙げられるはすだ。ファンが作品を観返して、改めて感慨を覚えたり、ドラマを味わったりといったことが、あまり行われていないということだ。反芻されていない理由もいくつかあるはずだが、その理由のひとつについて書く。

以下は僕個人の考えである。この文章はコラムであるのだから、書くことが筆者の考えであるのは当たり前のことであるのだが、念のために断っておく。だから「その考えは違っているぞ」と言う人がいても構わない。

さて、本題だ。

『タイガーマスク』がその後に反芻されなかった理由がいくつかあり、その中のひとつが「『仮面ライダー』の人気に喰われた」であると思う。「仮面ライダー」の作り手は、作品の企画時に『タイガーマスク』を参考にしている。気になる方はWikipediaの「仮面ライダー」のページや関連書籍を読んでもらいたい。

どこからどこまでが企画段階で参考にしたことが反映されているのかを僕は把握していないが、確かに『タイガーマスク』と「仮面ライダー」は類似点が多い。どちらの作品も、主人公は現代で活躍する仮面のヒーローである。主人公は悪の組織(『タイガーマスク』では虎の穴であり、「仮面ライダー」ではショッカー)によって強い力を与えられており、そして、その組織を裏切り、組織が送り込んできた刺客(『タイガーマスク』では覆面レスラー、「仮面ライダー」では怪人)と戦うことになる。さらに言うと、どちらも音楽は菊池俊輔。これを類似点として挙げるのは強引だが、念のために記しておくと『タイガーマスク』のヒロインの名前は若月ルリ子であり、「仮面ライダー」の初代ヒロインの名前は緑川ルリ子。つまり、どちらもルリ子だ。他にも類似点はいくつもある。

『タイガーマスク』と「仮面ライダー」は類似点が多く、そして、子供向けのヒーロー番組としては「仮面ライダー」に軍配が上がる点がいくつもあった。そのひとつが覆面レスラーと怪人の扱いの違いである。『タイガーマスク』の魅力として、奇怪な覆面レスラーの存在が、そして、タイガーマスクと彼等の戦いが挙げられる。しかし、『タイガーマスク』の覆面レスラーは毎回登場するわけではない。さらに物語が進むにつれて、奇怪な覆面レスラーの登場は減っていく(アニメオリジナルの覆面レスラーが、原作の覆面レスラーに比べると個性が弱かったことも指摘しておこう)。

それに対して「仮面ライダー」は基本的に新しい怪人が毎週登場する。『タイガーマスク』が強敵と試合をするまでに数話を使うことが多かったのに対して、「仮面ライダー」は毎回バトルがあり、仮面ライダーはほぼ毎回敵を倒すのだ。それを含めて「仮面ライダー」は子供向きのアクションものとして、実に刺激的であり、サービス満点の番組であった。

『タイガーマスク』が放映されたのが1969年10月2日から1971年9月30日であり、「仮面ライダー」の放映開始が1971年4月3日。放映時期が半年重複している。『タイガーマスク』が第8クールに突入する1971年7月に「仮面ライダー」では主人公が一文字隼人(仮面ライダー2号)に交替。「変身」の掛け声と変身ポーズで変身するようになり、それ以外の路線変更もあり、更に人気が高まっていく。

以下は自分自身の体験を踏まえて書くが、視聴者の、特に子供達に与える刺激や快楽の強さについて「仮面ライダー」は『タイガーマスク』を上回っていた。「仮面ライダー」が爆発的な人気番組となり、相対的に『タイガーマスク』の存在感が弱くなったのではないか。より刺激的で快楽の強い「仮面ライダー」が登場したことによって、相対的に『タイガーマスク』はストイックで、やや地味な印象の作品になってしまったのではないか。

「仮面ライダー」が最初のシリーズだけで終わっていれば状況は違っていたのかもしれない。ではあるが、最初のシリーズが最終回を迎えた後も「仮面ライダー」は続編シリーズが作られ続けた。そのために『タイガーマスク』の存在は、ファンの意識の中で隅に追いやられたままになったのではないか。

以上が、僕が思っている「『タイガーマスク』が作品として反芻されていない理由」のひとつである。作品を作るのにあたって、先行する人気作を参考にするのは当たり前のことであり、そのことで「仮面ライダー」の作り手に文句を言うつもりはない。さらに言えば「仮面ライダー」以外にも『タイガーマスク』の影響を受けた作品は数多い。それを挙げていくのはあまりに厭らしいので、ここでそれを語ることはしない。後続の作品の多くに影響を与えたのは、それだけ当時の『タイガーマスク』が斬新であり、魅力があったからである。そのことはこのコラムの読者に伝えておきたい。

そして、反芻されておらず、語られる機会が少なかったとしても、『タイガーマスク』が物語についても映像についても、魅力のある作品であることは間違いない。物語については、ハードボイルドタッチの「大人のためのドラマ」、あるいはテーマに対する取り組み方が素晴らしかった。それらの充実した部分に関して言えば、60年を超えるTVアニメの歴史の中にあって、トップレベルのものであると思っている。

[関連リンク]

Amazon prime video(アニメタイムチャンネル) 『タイガーマスク』

https://amzn.to/4bjzNEM

タイガーマスク DVD‐COLLECTION VOL.1

https://amzn.to/3XYKHeb

原作「タイガーマスク」(Kindle)

https://amzn.to/3w3BJlV

アニメ『タイガーマスク』の第104話「血戦!!「虎の穴」」(脚本/近藤正、美術/浦田又治、作画監督/白土武、演出/蕪木登喜司)と、最終回である第105話「去りゆく虎」(脚本/安藤豊弘、美術/浦田又治、作画監督/小松原一男、演出/勝間田具治)でタイガーマスクとタイガー・ザ・グレートの試合が描かれた。第104話と最終回の戦いは壮絶なものであり、特に最終回は今もファンの間で語り草になっている。

最終回が素晴らしい出来であることについて異論はない。アニメ『タイガーマスク』の完結に相応しい力が入った仕上がりだ。未見の方がいたら是非観てもらいたい。できることなら、最終回に至る一連のエピソードの始まりである101話「「虎の穴」の処刑」から、いや、テーマ性の強いエピソードの集大成である第100話「明日を切り開け」から最終回までを連続で観てほしい。どうして第100話から観たほうがいいのかについては、今回のコラムの最後まで読んでもらえば分かるはずだ。

アニメ『タイガーマスク』ではプロレスの試合のかたちを借りて命のやりとりが何度も描かれており、タイガーとグレートの戦いでそれが最高潮に達する。グレートは明らかにリングの上でタイガーを殺そうとしていたし、タイガーも殺意を露わにしてグレートを倒した。それはギラギラとした殺し合いであり、『タイガーマスク』ならではのクライマックスだった。勝間田具治の演出と小松原一男の作画が、緊張感とリアリティを高いレベルで維持し、ドラマと感情を深く激しく表現した。

試合の途中でタイガーマスクは自身のマスクを捨てて素顔を晒す。それはテレビ中継で試合を観戦していた健太達だけでなく、アニメ『タイガーマスク』を観ていた視聴者にとってもショッキングな事件であった。文字通り「思わず息を呑む」瞬間だった。劇中の人物だけでなく、視聴者にとってもショッキングなものになっているのは勝間田具治の演出力によるところが大きいはずだ。

タイガーマスクの正体が明らかになったことが、最終回の最大のポイントである。正体が明らかになったことで、タイガーマスクは正体不明の謎のレスラーではいられなくなってしまった。すなわち、ヒーローとしてのタイガーマスクは「死」を迎えたのだ。それと同時に、試合を通じて子供達に正しい生き方を示してきたタイガーマスクが、健太達に嘘をつき続けていたことが明らかになってしまった。これからは今までと同じように、ちびっこハウスを訪れてキザにいちゃんを演じることはできない。直人にとっての幸福が永遠に失われてしまった。それだけではない。直人は自分自身とタイガーマスクを別の存在として考え、別人として振る舞っていた。彼はリングの上で血まみれのファイトを繰り広げるタイガーマスクを、自分とは別の人格だと思い込もうとしてたのかもしれない。タイガーマスクが素顔を晒したことで「タイガーマスクとは別人格の伊達直人」も「伊達直人とは別人格のタイガーマスク」も存在できなくなってしまった。

素顔を晒したタイガーマスクは伊達直人の姿で反撃に転じ、激しい反則技を次々と繰り出して、グレートを圧倒する。その強さは多くのものを失った怒りによるものである。二つの人格に分けることによって曖昧なものとしていた虎の穴に対する怒りと憎しみが、人格を隔てるものがなったことで剥き出しになってしまったのかもしれない。グレートを葬り去ったのは、剥き出しになった直人の怒りと憎しみだったのだろう。

グレートを圧倒する直人は「虎の穴からもらったものを叩き返してやる。それで俺は伊達直人に還るのだ!」と言った。「虎の穴からもらったもの」とは激しい反則技のことであり、血塗られた今までの人生のことである。しかし、グレートを倒した後の伊達直人は、かつての「タイガーマスクとは別人格の伊達直人」ではない。虎の穴に復讐するためにマットで血の雨を降らせてしまい、二度とちびっこハウスを訪れることができない伊達直人である。

原作の直人は死ぬ前にマスクを川に捨てた。つまり、原作の直人は、タイガーマスクの存在を自分から切り離し、一人の伊達直人という人間として死んでいった。それに対して、アニメの直人はタイガーマスクとして血を流してきた過去を背負って、最終回の後も生きていかなくてはいけない。物語が進めば進むほど、原作の直人が進んだ道と、アニメの直人の進む道は離れていった。アニメ『タイガーマスク』は原作と違った意味での悲劇として終わったのである。

第6クールの最後でクライマックスを迎えたアニメ『タイガーマスク』が、第8クールの終盤で再びクライマックスを迎えるために第7クール、第8クールを使ってドラマを積み上げていることは、今までこのコラムで書いてきた。それについてはコラムを遡って読んでもらいたい。

タイガーと赤き死の仮面の戦いが、『タイガーマスク』物語前半のクライマックスだった。その「タイガーVS赤き死の仮面」の物語の骨格を「タイガーVSグレート」で再度採用していることについても言及しておく。アニメ『タイガーマスク』で赤き死の仮面が登場したのが第41話。タイガーとの戦いが描かれたのが第43話だ。赤き死の仮面はタイガーとの試合で木製の長椅子を二つに割り、割れて尖った長椅子を凶器として使う。そして、タイガーがそれを奪って赤き死の仮面に止めを刺した。グレートも割れた長椅子を凶器として使い、逆襲に転じたタイガーは木製の長机を割ってグレートに攻撃する。赤き死の仮面との試合でタイガーは封印していた反則を使ってしまい、そのことで直人は日本を後にして旅立つことになる。最終回のラストでも反則を使ってグレートを倒した直人は海外に旅立つ。アニメオリジナルの展開で、試合の前にルリ子が直人に赤き死の仮面との試合をやめるように言う。それが第42話だ。グレート戦で第42話に相当するのが、このコラムで取り上げた第102話である。第102話ではルリ子が試合をしないでほしいと言い出す前に、直人が「今度の試合を止める必要はない」と言っているが、それは第42話を踏まえたセリフであるはずだ。

シリーズ終盤の展開は「タイガーVS赤き死の仮面」の骨格を再利用したものだが、全ての面においてパワーアップさせている。赤き死の仮面は登場した時点での最強の敵だが、グレートは虎の穴のボスであり、虎の穴最強のレスラーだ。赤き死の仮面の登場から試合まで3話をかけているが、虎の穴のボスの登場から試合までは2クールをかけており、じっくりと盛り上げている。ルリ子が試合を止めようとする展開も、シリーズ終盤では直人の告白とセットにして、より劇的なものとしている。互いが木製の長椅子(あるいは長机)を使って攻撃する展開についても、グレート戦ではそれで決着がつかず、タイガーはさらに大掛かりな反則技を使っている。アニメの作り手達は物語前半のクライマックスである「タイガーVS赤き死の仮面」のエピソードをパワーアップさせて、より強烈なクライマックスを作り上げたのだ。

アニメ『タイガーマスク』の第4クールの最後から第5クールでは「直人と市井の人々とのドラマ」が連続し、直人がやってきたことが正しいことだったのかを問いかけ、「不幸な境遇にいる人達に対して何ができるのか」についての結論に辿り着いた。そして、第7クールと第8クールのちびっ子ハウスの個々の子供にスポットを当てたエピソードでは「みなしごはどのように生きるべきか」が描かれ、それと同時に「不幸な境遇にいる人、人生の岐路に立った人に対してどのように接するべきか」について、さらに「人間はどのように生きるべきか」について語られた。それらのエピソードを通じて伊達直人は成熟し、人間としての厚みを持つこととなった。

そしてこれが非常に重要な点であるのだが、そのように成熟し、人間として厚みを持った伊達直人が、最終回におけるタイガー・ザ・グレートとの死闘の中で理性を失い、反則の限りを尽くして、グレートを血の海に沈めてしまったのである。自分がやるべきことを問い、人間がいかに生きるべきかを考えた直人が、復讐の想いに駆られて殺意を持って敵を倒してしまった。それが悲劇でなくてなんであろうか。人の復讐の想いとはそれほどにも強いものなのか。どんな人間も恨みや憎しみに飲み込まれてしまうものなのか。

主人公の人間的な成熟が最終的に悲劇に繋がるということを、作り手が意識して個々のエピソードを紡いでいたのかは分からない。ではあるが、俯瞰して見ればアニメ『タイガーマスク』はそういった構造を持った物語であった。全105話の物語を通じてひとつの悲劇を描いた。伊達直人は勝利した。しかし、その勝利はあまりにも苦いものであった。

●第24回 『タイガーマスク』と「仮面ライダー」 に続く

[関連リンク]

Amazon prime video(アニメタイムチャンネル) 『タイガーマスク』

https://amzn.to/4bjzNEM

タイガーマスク DVD‐COLLECTION VOL.4

https://amzn.to/3KRNiAj

原作「タイガーマスク」(Kindle)

https://amzn.to/3w3BJlV

最近、社内で予定の生産量が上がらず困っています!

原画だけでなく動画も。もっと言うと演出チェック・作監チェックまで、もう全てと言っていいくらい。全デジタル化を進める際、周りの方々から色々参考意見を訊いたのですが、その中に「作業効率が上がるばかりとは思わないほうがいいですよ」というのがありました。つまり「効率が上がる人もいれば、逆に下がる人もいる」と。で、ウチは下がってる人の方が多いのかも?

これを吐露すると“作画業務デジタル化反対勢”に「ざまあみろ~」と言われると思うのですが、画を描く際の作業効率は少々下がったとて、“直デジタル描き”で全素材をデータ化したことによる“制作進行とそれに類する作業の軽減化”はできているので、プラマイゼロなのですよ! ずっと以前から何回も話題にしているとおり、制作工程に“紙”が挟まることで“スキャンしてタップを貼る人手(制作)”が必要になるのですから。

で、「俺自身の場合は?」と言うと、「作業効率が上がった」ほうに入ると思います。何せ消しゴム掛ける手間がなくなり、素材の拡大・縮小・コピペがし放題。つまり、“紙”作画だったらコピー機に走らなきゃならないことが、PC上で全て片付くのですから、こんな便利な道具はありません。

作画用紙に鉛筆でパラパラ描いていた時に想い描いた「あんなコトできたらイイな~」な“便利”が、現実になった!

のです。ただ現状、アナログ作画を知らない若い世代ほど、逆に生産量に結びついていないようです。それは、“消し~直し”が簡単にできるからでしょう。何せ「デジタルで便利になって嬉しい」我々と違って、デジタルネイティブな新人は、

「消去・修正の往復が簡単にできる」のが前提の脳に仕上がっているため、延々と繰り返し、満足いく線が描けるまで“消し・引き”続けることが当たり前!

だからです(敢えて断言)! しかも“働き方改革”で、社員&時給&労働時間制限あり……。

確かに学生時代にスマホもなかった我々ですが、そのアナログ時代に仕事を始め、やり直しがきかない “セル”というアナログ素材でアニメを学ぶことができたことは本当に運がよかったと思うべきです。なぜなら、

用紙に鉛筆では描き直しが面倒だからこそ、“画は基本一発描き”するもの!

と、先輩方から指導されて、そう脳にインプットされているから作画は“早描き”が基本。その上でのデジタル利便性加味。そりゃあ効率上がりますよ! まだ、アナログ作画を貫いている方で、もし「デジタル作画に切り替えたい」と思われてるのであれば、相談に乗りますのでお気軽に声を掛けてください。

では、またデジタルネイティブ世代のスタッフ育成に戻ります。

腹巻猫です。山田尚子監督の最新作『きみの色』を観ました。やさしく心地よい作品でした。バンドもの、青春ものに分類されるのでしょうが、青春ものにありがちな感情のぶつかりあいや屈折した感じがない。好きなことを貫く純粋な気持ちと楽しさが大切に描かれているのがよかったです。今回はその音楽について。

『きみの色』は2024年8月30日に公開された劇場アニメ。監督・山田尚子、脚本・吉田玲子、アニメーション制作・サイエンスSARUによるオリジナル作品である。

ミッション・スクールに通う日暮トツ子は、人が「色」で見える感覚を持つ高校生。同学年の生徒・作永きみに美しい「青」を見て感動したトツ子は、きみが突然学校を辞めたと聞いて、彼女を探し歩いた。きみが店番をする本屋「しろねこ堂」にたどりついたトツ子は、そこで同年代の少年・影平ルイに出会う。トツ子、きみ、ルイの3人は、トツ子の思いつきでバンドを組むことを決定。3人はそれぞれがオリジナル曲を作って練習を重ね、学園祭で初めてのライブに挑む。

ふんわりとやさしい印象を受けるが、緻密に構築された作品である。キーワードはタイトルにもなっている「色」。トツ子は赤、きみは青、ルイは緑が割り当てられている。3つの色が混ざりあったり、明暗が変わったりするように、3人の心情や関係性が変化する。それはカットごとの色彩設計にも反映されているはず。ストーリーを追うだけでなく、3人が持つ色、感情や関係性の変化を見守る作品なのだと思った。

音楽も同じような考え方で作られている。

音楽を担当したのは牛尾憲輔。山田尚子監督とはこれが4作目のタッグである。バンドがテーマの作品なので、珍しくポップな歌ものを3曲書いている。それぞれに個性的な曲なのだが、今回は取り上げない。たぶん、いろんな人がいろいろな観点で語ってくれると思うから。

今回、紹介したいのは劇伴(BGM)である。

劇伴作りは、山田監督から作品の説明を聞いた牛尾が、そのイメージをもとに曲を書くことから始まった。映像の制作が進むと、場面に合う曲を選び、映像の尺に合わせて劇伴にアレンジしていく。そんな流れで進められたようだ。今回は終盤のライブシーンでバンドが演奏する曲が音楽的なクライマックスになるので、劇伴はあえてキャッチーな曲にせず、シンプルな楽曲にしたという。

で、ここからが本題だが、牛尾憲輔は劇伴に、この作品ならではのしかけを盛り込んでいる。

トツ子、きみ、ルイの3人に割り当てられた3つの色、赤、青、緑は「光の3原色」と一致する。コンピューターで色を扱うときにも基本となる色である。雑誌『CONTINUE』Vol.84に掲載された牛尾憲輔の談話によると、本作では、この3つの色を音にも応用したのだという。具体的には、赤、青、緑にあたる音の周波数を割り出し、「それぞれのキャラクターの重要なシーンには、それぞれの(周波数の)ノイズが鳴るようにプログラミング」したのだそうだ。赤、青、緑の3原色を混ぜると白になるが、それぞれの周波数のノイズも重ねるとホワイトノイズになる。この考え方で音楽も作られている(ようだ)。

本作のサウンドトラック・アルバムは、2024年8月28日に「映画『きみの色』オリジナル・サウンドトラック all is colour within」のタイトルでポニーキャニオンからCDと配信でリリースされた。2枚組で、ディスク1には劇中で使用された背景音楽(劇伴)とライブシーンで演奏された曲を収録。ディスク2には、ライブシーンで演奏された曲の新録フルサイズ・バージョンと特報用音楽やスケッチ音源などの本編未使用音源を収録。

ディスク1の収録曲は以下のとおり。

いったいこれはなんなのか。予備知識なしに音楽を聴く人は、このタイトルを見て途方に暮れてしまうのではないか……と思うくらい、ユニークな曲名がつけられている。

例外はトラック23とトラック30〜33。トラック23「Born Slippy Nuxx」はトツ子ときみが寄宿舎のトツ子の部屋でパーティをする場面に流れるUnderworldの曲。トラック30〜32がトツ子たちがライブで演奏する曲。トラック33はライブ後にトツ子が中庭で踊る場面に流れる、テルミンによるバレエ音楽「ジゼル」の演奏である。

では3つの数字の曲名はなんだろうか。コンピューターで色を扱ったことがある方ならわかると思うが、これは色を表すコード(カラーコード)である。3つ並んだ数字は順に赤、緑、青(Red・Green・Blue)の3色に対応している。それぞれが8ビットで表現される0〜255の値で、値が大きくなるほど明度が高くなる。3色を合成することでひとつの色になるしくみだ。つまり、3つの数字で色を表現しているのである。

曲名がカラーコードになっているのはどういうことなのか?

以下は筆者の推測である。推測なのでまちがっているかもしれないが、誤読することも音楽の楽しみ方のひとつなので、書いてみる。

本作ではトツ子、きみ、ルイの3人に赤、青、緑の色が割り当てられている。だから、曲名の数字は、そのシーンで3人のうち誰にフォーカスが当たっているか、あるいは3人それぞれの心情や3人の関係性を表現しているのではないか、と推測できる。

では、各曲はその色をイメージして作曲されたのかというと、それほど単純ではないと思う。

ヒントは、牛尾憲輔が「それぞれのキャラクターの重要なシーンには、それぞれのノイズが鳴る」と語っていること。そして、アルバムのタイトル「all is colour within」だ。

「all is colour within」は「すべては内なる色である」とも訳せるが、「すべての内に色がある」という意味にも受け取れる。つまり、それぞれの曲はカラーコードで示されたノイズ(色)を含んでいるということではないだろうか。

たとえば最後の曲「255, 255, 255」はラストシーン、旅立つルイをトツ子ときみが見送る場面に流れる曲である。「255,255,255」が表す色は白。3つの色の値が最大になっているのは、3人の心情が作品の中でもっとも晴れ晴れとしていることに対応しているはずだ。そして、この曲には薄くホワイトノイズが乗っている。曲自体はピアノによるリリカルな曲なのだが、ノイズが乗ることで音色が変化し、曲の印象がわずかに変わる。

また、トラック28は3人が島の古い教会で合宿をする場面に流れる曲だが、「255, 254, 244」とそれぞれのカラーコードが最大に近い値になっている。この場面で3人はそれぞれの胸に抱えている「好きと秘密」を共有する。その解放感と共感が色で表現され、ノイズとして曲に足されているのだろう。

いっぽう、学校を辞めたことを祖母に秘密にしているきみが、祖母に本当のことを言いかけてくちごもってしまう場面のトラック16「66, 59, 77」では、3つの値は小さくなり、低い周波数のノイズ(暗い色)が足されていることがうかがえる。

こんなふうに、各シーン用に書かれた曲に、それぞれのシーンに応じたノイズ(色)が加えられているのでは? というのが筆者の考えである。

曲名とカラーコードとノイズの話を長々としてきたが、そんなことを意識しなくても、ふつうに音楽として聴いて心地よい作品である。

実は筆者もバンド活動をしていたことがあり、しかも、ライブでテルミンを演奏したことがある。だから、サウンドトラックの中でもテルミンを使った曲に惹かれた。劇中ではルイがテルミンを弾くのだが、音楽録音ではフランスのテルミン奏者グレゴワール・ブランが演奏を担当している。ルイの演奏スタイルもブランの演奏スタイルを参考にしたものだ(左手の動きが独特)。

トラック26「75, 213, 232」はルイがテルミンで「あるく」(トラック31)のメロディを演奏した曲。この曲は、きみが作った曲をルイが編曲した設定なので、カラーコードもルイの緑ときみの青を示す値が大きくなっている(のだと思う)。

トラック33のテルミンによる「ジゼル」の演奏も聴きどころである。実はCDの解説書にはトラック23とトラック30〜33にも「additional colour code」として、それぞれの曲に付加された色のコードが掲載されている。それによれば、この「ジゼル」に付加された色は「254,254,254」。ライブが終わったあとの3人の爽快感と一体感が、限りなく「白」に近い色で表現されているのだろう。

カラーコードで表記された曲名は、ぱっと見て意味がわからず、不親切なようだが、それぞれの曲に色が付いていると考えると、隠された意味や音色を読み解くことができる。そういう楽しみ方ができるアルバムである。

もっとも、各曲に加える色(ノイズ)をどのような基準で決めているのかは、筆者もまだよくわかっていない。3人がいつも画面に映っているわけではないので、3人の関係性や心情から決めているとは言い切れない。そういう場合もあるだろうが、ほかの基準もあるはずだ。場面の雰囲気を色で表現しているとか、画面の色彩設計に合わせてあるとか。たとえば、1曲めの「244, 233, 227」が流れる冒頭の場面はトツ子のモノローグの場面なので、トツ子をイメージした色と考えたほうがすっきりする(ちなみにこのカラーコードを色にすると淡いピンク色になる)。同じように、トラック3の「75, 128, 253」はきみの登場場面に流れる曲で、色にするときれいな青になる。

いずれ本作が映像ソフトになったり配信されたりしたときに、じっくりと映像を観、音楽を聴きながら、それぞれの場面のカラーコードを確認してみたい。きっと、まだ気づかない秘密があると思うのだ。

映画「きみの色」オリジナル・サウンドトラック all is colour within

Amazon

今さらな話題を。以前、社内のとあるスタッフから「僕は病的なまでに、人から嫌われたくないんですよ(苦笑)」と告白されたことがあります。それで言うなら今回の話、

板垣は、病的なまでに“勝負・競争・奪い合いが嫌い”!!!

ということになります。もしかするとこれ、以前も一度話題にしたかも?

つまり、弊社——ミルパンセについてちょくちょくネット界隈で目にする「スタッフが足りて無くて大変そう」とか「原画だけでなく背景まで描いて、板垣無双」とか。まあ、例え揶揄の対象でも話題にされることはプラスに捉える性分なので、腹立ててるのではないのです。ただ、少々勘違いされてるかもしれないと思い、ここで改めてハッキリ言っておきますが、スタッフ(人手)が集まらないのではなくて、“無理に集めようとしていない”んです。ってとこまでは以前も語ったと思います。ただ、ここからは俺の“主義”の話。

スタッフ不足を揶揄される方からすると、「フリーを連れてくれば~」や「グロス先探せば~」などと仰るのでしょうが、前述の俺の性分から、

業界全体が人手不足なのにそれを会社同士で奪い合う、スタッフ争奪戦が大嫌い!

なんです。どの会社(スタジオ)もスタッフ欲しがっているなら、俺はそれから離脱して、なるべく社内のみで作れる方法を編み出し、知恵で乗り切ることを考えます! 具体的には社内で全部回せるコンテに描き換えたり、ラフ原画と第2原画に2回も手を入れるのではなく、作監修正は俺が指示した部分にのみ! できるだけ1回で仕留める! とか。ま、それでも巧くいかなかったら、最悪「自分が描けばいいか」が、板垣だらけのスタッフロールになる訳~。

“争い嫌い・勝負嫌い”はアニメに限らず、今までの板垣人生において大きな基軸(?)になっています。例えば、我々世代ならなんと言っても受験。第2次ベビーブームの団塊ジュニア世代、進学校だったせいか周りの同級生は血眼で勉強していました。半分以上の人が浪人するのが分かっていた、受験戦争! やりたい事こと(アニメ)がすでに見つかっていた自分は「席を空けた方がいいでしょ」と戦線離脱。芸大受験という方向も止めました。

お金もそう。自分が金持ちになると、その反面誰かが貧乏になる──と。実際はそんなことないかも知れないけれど、そう想像してしまうのが俺……。

何事においても、自分が勝つということは、誰かが負ける訳で、それが嫌い!

別にカッコイイとか優しいと思われたい訳ではありません! カッコつけてるどころか、自分ではただの意気地無しと思っていますから。ただ、会社の取締役としては己の主義どうこうは置いておいて、スタッフ皆を勝ちに導かなきゃならないと、最近は思っています。

では、スタッフ育成に戻ります!

原作「タイガーマスク」の物語終盤の伊達直人を追ってみることにしよう。タイガーマスクはブラックVに勝利した後に覆面世界チャンピオンとなり、ミスターXが連れてきた覆面レスラー達とチャンピオンの座をかけて試合を続けた。

以下は原作第12巻の展開である。タイガーは最後の強敵であるミラクル3を、第3の必殺技タイガーVで倒した。繰り返しになるが、原作のミラクル3とアニメのミラクル3は名前が同じではあるが、別のレスラーである。そして、必殺技タイガーVはアニメでは使われていない(念のために記しておくと、タイガーVと似た技を使ったことはある)。

その後、原作はダイナミックに展開する。それは、アニメ『タイガーマスク』を視聴していて原作未読の方にとって驚くべきものであるはずだ。最後の切り札であるミラクル3を失ったミスターXは健太の存在に目を付けて、彼を誘拐。タイガーマスクは健太を助けるために虎の穴の本拠地に向かう。驚きの展開はさらに続く。虎の穴の本拠地はアルプスの山中にある。本拠地に辿り着いたタイガーを待ち受けていたのは、ミスターXと虎の穴のレスラー軍団だった。多勢に無勢であり、さしものタイガーもこれまでかと思われた。その時、そこに駆けつけたのは6人のタイガーマスクだった。もう一度書く。6人のタイガーマスクである。果たして、その正体は? 6人の正体を明かさなくてもこの原稿は成立するので、ここでは書かない。未読の方は原作を読んで確認していただきたい。原作「タイガーマスク」で最も痛快なのが、6人のタイガーマスクが登場した場面であるはずだ。タイガーマスクと6人の助っ人は、ゴリラと豹の群れに襲われてピンチに陥るが、それを脱する。虎の穴のレスラー達の反乱もあり、虎の穴は壊滅。ここまでが第12巻の物語だ。

第12巻で虎の穴が滅んだために、それ以降の物語では奇怪な覆面レスラーは登場しない。以下が第13巻の内容だ。アメリカで偽物のタイガーマスクが現れて、反則を使ってリングに血の雨を降らしていた。タイガーは偽物の仮面を剥ぐために単身アメリカに渡る。偽タイガーマスクを仕組んだのは悪徳プロモーターのビッグ・コンドルだった。タイガーは試合で偽タイガーを倒すが、ビッグ・コンドルの奸計に嵌まって彼が企画した「悪役ワールド・リーグ戦」に参加せざるを得なくなる。ここまでが第13巻。

第14巻が原作の最終巻である。「悪役ワールド・リーグ戦」では反則が問題とされておらず、タイガーは試合で反則を使うかどうかで揺らいでいた。そんな中、覆面レスラーのエル・サイケデリコがタイガーとの試合の後で、反則をするべきだと彼に助言する。5秒以内の反則はテクニックのうち。反則も超一流となれば正統テクニック並みに難しいものだ。極めた反則は芸術なのだ。エル・サイケデリコはタイガーにそのように語る。タイガーは彼の言葉にショックを受けつつ、提案を受け入れる。技で圧倒し、反則でも圧倒してこそ、オールラウンドのプロレスラーが完成するのだ。物語の序盤において、ルリ子の願いを受け入れてタイガーは自身の反則を封印していたが、その封印を解いた。反則を解禁したタイガーは「悪役ワールド・リーグ戦」を勝ち抜いて優勝を果たす。タイガーは自分がオールラウンドのプロレスラーとしてやっていけるであろう手応えを感じ、虎の穴の呪いからも解放されたと感じる。この場合の「呪い」とは虎の穴に対する憎しみであり、反発だ。虎の穴に逆らうために自分は不自然なまでに、反則を使わぬ正統派のレスラーであろうとしていたとタイガーは語る。

帰国した直人は、ちびっこハウスを訪れる。ついに自分がタイガーマスクであることをルリ子や子供達に打ち明けるつもりだったが、何故かルリ子達を前にして彼は打ち明けることができなかった。その理由は劇中で「しいて言えば、虫のしらせ」と説明されている。直人は「悪役ワールド・リーグ戦」の賞金である100万ドルに近い金を、ちびっこハウスと他の孤児施設のために使ってほしいと言って、若月先生とルリ子に渡す。劇中で渡した金は日本円に換算すると3億円とされている。1971年当時の3億円である。

タイガーは帰国後最初の試合を快勝。次にNWA世界チャンピオンの座を賭けて、ドリー・ファンク・ジュニアと試合をすることになる。試合はタイガーが断然優勢であったが、ドリー・ファンク・ジュニアはわざとレフェリーを殴って反則負けとなる。反則勝ちでは王座が移動しないのだ。しかし、このタイトルマッチは2試合が連続して行われる。次の試合でタイガーが勝てば、今度こそタイガーがNWA世界チャンピオンとなる。タイトルマッチ第2戦の当日、ファンに取り囲まれたタイガーは自動車を降りて徒歩で会場に向かう。その途中でマスクを外して伊達直人の姿になる。そこで有名なあの場面となる。少年が自転車に乗っていたが、その自転車が転倒。そこにダンプカーが走ってくる。直人はなんの躊躇もなく、少年を抱きかかえ、その身体を安全なところに放り投げるが、直人自身はダンプカーに撥ねられてしまう。血まみれとなって意識が遠のく中、直人はタイガーのマスクをポケットから取り出して川に捨てる。試合は挑戦者であるタイガーが現れなかったために、ドリー・ファンク・ジュニアの不戦勝となる。伊達直人が交通事故で死んだことはちびっこハウスに伝えられた。健太は直人が死んでしまったことに寂しさを感じ、同時にいなくなったタイガーマスクがいつか帰ってくれることを願っていた。直人がタイガーマスクであることに気づいていたルリ子は、正体を隠したまま死んだことを直人らしいと感じ、直人が命がけで戦ったように、自分も子供達のために力を尽くすことを誓うのだった。以上が原作のラストまでの展開である。

アニメ『タイガーマスク』の終盤で直人がルリ子に対して自分がタイガーマスクであることを明かし、そして、最終回で健太達がタイガーの正体を知ったのに対して、原作「タイガーマスク」では、直人がルリ子と子供達に対して自分がタイガーマスクであったことを明かすことはなく、さらにタイガーの正体を永遠の謎にするかたちで命を落とした。原作「タイガーマスク」が最終回を迎えたのは、アニメの最終回が放映されたのよりも後であった。原作はアニメと違うかたちでの完結を選んだのかもしれない。

原作終盤の直人の歩みについて考えてみよう。彼は助っ人の力を借りて、虎の穴を壊滅させた。それで彼は自身の復讐を果たした。正義のヒーローとしての活躍を終えたと考えることもできる。さらに反則の封印を解くのと前後して、虎の穴のトラウマを克服したことを自覚。反則の封印を解いたことで、彼はプロレスラーとしての完成を見た。「悪役ワールド・リーグ戦」の賞金を「みなしごランド」のために使わなかったのは、たとえ、3億円であっても「みなしごランド」建造にはとても足りなかったからかもしれない。しかし、個人としてこれ以上は考えられないくらいのレベルで、みなしごのために力を尽くしたのは間違いない。

原作の直人は復讐を果たし、精神的な呪縛からも解き放たれ、プロレスラーとしての完成を見た。そして、孤児のために個人としてできる最大限のことをした。さらに、次の試合に勝利すればNWA世界チャンピオンになれる。一度は反則専門の悪役レスラーとして泥にまみれた彼が、一人の人間としてやれるだけのことをやり、レスラーとして最高の栄誉を手にできたはずだった。だが、それを手にする直前に、見知らぬ子供のために命を投げ出し、そして、死んだのである。

命を捨てる行いが尊いとは言わない。しかし、今まで日本中のみなしごを幸せにするために生きてきた直人が、チャンピオンになることを選んで、子供を見殺しにしたならば、彼はこれからの生涯を深い後悔と共に生きることになるだろう。いや、あの伊達直人がそんなことをするわけがない。

自分の幸福を捨てて、たった一人の子供のために命を捨てた。それは悲劇であったが、無駄な死ではなかった。原作のラストはとんでもない結末として扱われ、笑いのネタにされることすらあるが、決して意味のない死ではない。交通事故そのものは唐突であったかもしれないが、そこで直人が子供を助けることに、意味が生じるようにドラマが積み重ねられている。

直人は自分の生き方を貫いたのである。虎の穴を壊滅させた後の展開は娯楽作としては地味なものとなっている。それも事実ではあるのだが、原作「タイガーマスク」は一人の人間を生き様を描いた物語として完結している。ここでそれを強く主張しておきたい。

●第23回 アニメ『タイガーマスク』最終回が悲劇であることのいくつかの理由 に続く

[関連リンク]

Amazon prime video(アニメタイムチャンネル) 『タイガーマスク』

https://amzn.to/4bjzNEM

タイガーマスク DVD‐COLLECTION VOL.4

https://amzn.to/3KRNiAj

原作「タイガーマスク」(Kindle)

https://amzn.to/3w3BJlV

現在、『沖ツラ(沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる)』の次作シリーズ(まだ、タイトルは明かせません!)の、アフレコ中。そちらはまた音響監督も兼ねてやらせていただいていて、この間自分が書いた“劇伴メニュー”&発注に沿って続々劇伴(BGM)のデモが上がってきているところ。自分のイメージしていたものよりさらに良い感じの上りで、喜んでいます!

ところで俺は普段、作業中(仕事中)に聴くモノは音楽に限りません。正直今、めちゃくちゃ忙しいので、ニュースや時事系をYouTubeで聴いていることが多いです。仕事に夢中で世間に置いて行かれないようにするために意識的に……。

音楽を聴くにしてもジャンルに拘りはありません。主に昔の映画・ドラマのサントラ、時にロックや演歌もあり? 歌謡曲的ななんとかPOPとかはほぼ聴きません。あと、アニソン・クラシックとかも良く聴きます。アニソンは1960年代~1990年代位が守備範囲。音楽趣味に拘りがない分、自分の監督するアニメの主題歌や劇伴は作業用BGMとして有難く(当然、チェック用に無料で送られてくるので)聴かせて貰います。『てーきゅう』・『ベルセルク』・『Wake Up, Girls!新章』も作業用に頻繁に聴き倒したし、最近の『沖ツラ』制作中も同様です。

あ、あと“音”! 波の音や雨音など。鉄道系もよく聴いてます。“寝台特急○○~△△”の数時間とか。以上YouTubeより。

で、さらに最近ハマってる作業用は、これまたYouTubeですが、

「般若心経」!!

これは本当、作業に集中出来ます! 結局、源は出﨑統監督『エースをねらえ!2』(’88)の桂大悟だったりします。

前回触れたように原作の直人は希望の家でショックを受け、アニメの直人はそこで感情を大きく揺さぶられることはなかった。アニメの直人はインドに貧しい子供達がいることを重たいものとして受け止めたが、原作の直人にとってそれは大きな問題ではなかった。

原作の直人から説明しよう。原作の直人にとって最大の関心事は、常にみなしごのことなのである。物語の最初で提示された「みなしごのために命懸けで戦うヒーロー」という主人公像が原作では最後までブレることがなかった。インドでの子供達の貧しさについて問題を感じはしたが、反応が薄かったのは、そこで問題になっているのが、みなしごではなかったからだろう。直人は希望の家を訪れたことをきっかけにして、多くのみなしごを幸せにすることを考えるようになり、その想いが募って「みなしごランド」を夢みるようになった。冷静に考えれば「みなしごランド」は現実味のない夢想である。そんな施設を作るくらいだったら、個々の孤児院の運営費等に使ったほうがよいのではないかとも思える。ただ、原作を最後まで読めば分かることだが、最終的に「みなしごランド」は実現しないのである。「みなしごランド」は誰が考えても実現することが不可能な理想であり、直人を不可能な理想に挑む主人公として描くためにそれが設定されたのだろう。

アニメの直人も最初はみなしごのことだけを考えていた。そんな彼がみなしご以外のことも考えるようになったのは何故なのだろうか。理由はいくつかあるが、その中のひとつがエピソードの物量の問題である。雑誌連載のマンガである(しかも、最初の2年弱は月刊誌に連載されていた)原作に対して、毎週30分枠の番組で物語を展開し続けるTVアニメは圧倒的に物語の物量が多い。そのために原作にないオリジナルのエピソードを大量に作ることになった。

例えば原作では、直人が希望の家を訪れる前に描写されている孤児院はちびっこハウスだけである。アニメでは希望の家を訪れる前に、第12話「誰のためのファイト」でやまびこ園を訪れている。やまびこ園は貧しい上に、近くの崖が崩れつつあった。それを知った直人は怪我をした身体でタイガーマスクとしてマットに立ち、それで得たファイトマネーをやまびこ園の工事のために使うのだった。第23話で希望の家を貧しいものとして描かなかったのは、第12話で貧しいやまびこ園を救っているためだろう。希望の家の設定の一部を先行して第12話で使ったと見ることもできる。

さらにアニメでは希望の家を訪れる前に、みなしご以外の子供達との出会うエピソードがある。第19話「試合開始2時間前」で登場したのは、中学生でありながら廃品回収の仕事をして病身の母親の面倒をみている守夫だ。直人は、彼の母親が救急車で運ばれるまでタイガーマスクの姿で付き添い、さらに街の人々と触れ合う。第22話「明日への挑戦」では魚が獲れなくなった漁師町で明という少年と出会った。明の気持ちはこの港で漁師を続けるか、不良の仲間と共に東京に行くかで揺れていた。

その後も、アニメの直人は様々な人達と出会っていった。その中には、ここまでこのコラムで触れたように、公害で苦しむ人達や父親を喪った交通遺児もいた。例えば60話「虎とへんくつ医者」では山間の村で金のない患者を無料で診察する無頼の医師に出会った。第61話「王将の道」でタイガーが自殺を止めた老人は、病気で利き腕が思うように動かなくなってしまった将棋の駒作りの名人だった。第62話「黒い挑戦者」では孤児院の青雲学園を訪れるが、この時の直人は青雲学園のために何かをしてやるのではなく、逆に前向きに生きている青雲学園の六郎と子供達に勇気づけられた。他にもアニメの直人は多くの人達と出会っている。

そういった出会いを続けるうちに、アニメの直人はみなしご以外の人達にも目を向けざるを得なくなっていった。そして、自分一人で全ての不幸な境遇にいる人達を救うことができないと気づくことになる。それらのエピソードを経て、アニメの直人には人間としての厚みと現実味が増していった。だから、アニメの直人がみなしご以外に目を向けていったのは視聴者としても納得できることであるし、もしも、アニメの直人が「みなしごランド」を夢みるようになったら、強い違和感が生じたことだろう。

アニメの直人がみなしご以外の人達にも目を向けることになったのは、制作的な事情でアニメオリジナルのエピソードを大量に作らなくてはいけなかったためであり、そのオリジナルのエピソードで、直人が様々な立場の人達と出会ったからだ。アニメ『タイガーマスク』のスタッフ達が、いつくらいから意識をして、そういったエピソードを作るようになったのかは分からない。

ただ、スタッフの総意であったのか、個々のスタッフの考えであったのかは分からないが、少なくとも一部のスタッフには「不幸な境遇にいるのは、みなしごだけではない。周りを見ろ、世界に目を向けろ!」という想いを抱いていたはずだ。それが一気に噴出したのが、第38話の大門の回想と想いを表現したイメージシーンだったのだろう。

前回と今回の原稿で触れたのは、物語の序盤から中盤についてだ。次回からは物語後半の展開について取り上げる。物語後半では原作とアニメで、さらに違った物語が展開されることになる。

●第22回 原作の直人の死はドラマとして筋が通ったものだった に続く

[関連リンク]

Amazon prime video(アニメタイムチャンネル) 『タイガーマスク』

https://amzn.to/4bjzNEM

タイガーマスク DVD‐COLLECTION VOL.2

https://amzn.to/3Mv2oMI

原作「タイガーマスク」(Kindle)

https://amzn.to/3w3BJlV

2024年9月14日(土)に新文芸坐で『海獣の子供』を上映する。『海獣の子供』は五十嵐大介の同名マンガを渡辺歩(監督)と 小西賢一(キャラクターデザイン・総作画監督・演出)のコンビが映像化した劇場アニメーションだ。音楽は久石譲、美術監督は木村真二、アニメーション制作はSTUDIO4℃が担当。『海獣の子供』は映像の見応えに関して言えば、日本の全ての劇場アニメーションの中でもトップクラスの作品だ。是非とも劇場の大スクリーンと大迫力の音響で楽しんでいただきたい。

トークコーナーのゲストは渡辺監督と小西賢一。聞き手はアニメスタイルの小黒編集長が務める。チケットは9月7日(土)から発売。チケットの発売方法については新文芸坐のサイトで確認していただきたい。なお、当日は『海獣の子供』を特集した「アニメスタイル015」を販売する予定だ。

●関連リンク

新文芸坐オフィシャルサイト

http://www.shin-bungeiza.com/

新文芸坐オフィシャルサイト(『海獣の子供』チケット販売ページ)

https://www.shin-bungeiza.com/schedule#d2024-09-14-2

【アニメスタイルの新刊】「アニメスタイル015」の巻頭特集は『モブサイコ100 II』!!(2019年の記事)

http://animestyle.jp/news/2019/11/15/16650/

|

【新文芸坐×アニメスタイル vol.181】 |

開催日 |

2024年9月14日(土)13時25分~16時10分予定(トーク込みの時間となります) |

|

会場 |

新文芸坐 |

|

料金 |

一般1900円、各種割引1500円 |

|

上映タイトル |

『海獣の子供』(2019/111分) |

|

トーク出演 |

渡辺歩(監督)、 小西賢一(キャラクターデザイン・総作画監督・演出)、小黒祐一郎(聞き手) |

|

備考 |

※トークショーの撮影・録音は禁止 |

腹巻猫です。8月21日にパシフィコ横浜国立大ホールで開催された「『葬送のフリーレン』オーケストラコンサート」に足を運びました。TVアニメ『葬送のフリーレン』の音楽(劇伴)を合唱を含む80人以上のオーケストラで演奏するコンサート。よいコンサートでした。作曲者のEvan Call自身の編曲による30曲あまりが演奏され、あらためて音楽のよさに感じ入りました。今回は、満を持して(?)『葬送のフリーレン』の音楽を取り上げます。

『葬送のフリーレン』は2023年9月から2024年3月まで放送されたTVアニメ作品。山田鐘人とアベツカサによる原作マンガを監督・斎藤圭一郎、アニメーション制作・マッドハウスのスタッフで映像化した。

1000年以上生きるエルフの魔法使いフリーレンは、勇者ヒンメルと僧侶のハイター、戦士アイゼンの3人からなるパーティに加わり、10年にわたる冒険の末に魔王を討伐して、世界に平和をもたらした。それから50年。年老いたヒンメルと再会し、彼の葬儀に立ち会ったフリーレンは、あらためて人間の寿命の短さに思い至り、自分はもっと人間について知ろうとするべきだったと後悔する。ヒンメルの死からさらに20数年後、フリーレンはハイターの死を看取ったあと、彼の弟子だった少女フェルンを引き取って旅を続けていた。めざすは北方の地エンデ。そこには死者の魂と対話できる場所・オレオールがあるのだった。

物語が始まったとき、フリーレンたちの魔王討伐の旅はすでに終わっている。10年に及ぶ冒険がどんなものであったかは、フリーレンの新しい旅が始まってから、回想の形で断片的に語られる。この構成がうまい。フリーレンの旅は空間的な旅であると同時に時間の旅でもあるのだ。昔の出来事が、時を経てふり返ったときに違う意味を持って新鮮によみがえることが、現代のわれわれにもある。「あのとき、なぜ気づかなかったのか」。フリーレンの旅は、そんな人生の機微を感じさせてくれる。

異世界ファンタジーの醍醐味である雄大な自然や魔法が丁寧な作画で描かれている点も本作の魅力。風になびく髪や魔法が操る水、炎、煙などが、クラシカルなファンタジーアートを思わせる美しいフォルムと色調で描かれているのに目を奪われる。この作画の丁寧さと美しさゆえに、『葬送のフリーレン』はほかのファンタジーアニメと一線を画した作品になっていると思う。絵作りがエレガントなのだ。

エレガントな印象は音楽も同じ。音楽を担当したのは『ヴァイオレット・エヴァ—ガーデン』などで知られるEvan Call。『葬送のフリーレン』の音楽は、古典的なオーケストラに古楽器や民族楽器を加えた編成で作られている。曲調には古代ヨーロッパやケルトの伝統音楽の要素が盛りこまれていて、聴いているだけでファンタジーの世界にいる気分になる。また、管弦楽の演奏をハンガリーのオーケストラとスタジオで収録したことが、古典的で格式高い雰囲気を作り出すことにつながった。

最初に作られた曲はサウンドトラック・アルバムの1曲目に収録された「Journey of a Lifetime〜Frieren Main Theme」。本作のメインテーマである。哀愁を帯びたケルティックなモチーフが現れ、さまざまなアレンジで展開していく。この曲は本作のPV(番宣用映像)で使用されたが、本編では流れていない。しかし、メインテーマを最初に作ることは、音楽の方向性を決める上で大きな意味があった。劇中音楽の核となるモチーフが作られ、全体のサウンド感もこの曲で決まったのだ。

本編用の音楽は、フィルムスコアリング+溜め録りという、あまり例がない、ぜいたくな方法で作られている。

本作の初回(第1話〜第4話)は2時間スペシャルの形で放送された。この2時間スペシャルの音楽は全編フィルムスコアリングで制作されている。第5話以降は溜め録りで作った音楽と2時間スペシャルの音楽をシーンに合わせて選曲する方式がとられた。

「フィルムスコアリング+溜め録り」という方法は、シリーズものの音楽作りでは理想的なスタイルではないかと思う。最初に映像に合わせて音楽を作ることで、本編の空気感やテンポ感をつかむことができ、映像にインスパイアされたモチーフを作曲することもできる。それらは続いて制作される溜め録りの音楽に反映されるので、音楽メニューだけをたよりに作曲した音楽よりも、作品世界と映像に密着したものになるのだ。全編をフィルムスコアリングで制作するより、スケジュール的にも予算的にも効率がよい。先に「あまり例がない」と書いたが、過去には『巨人の星』『アルプスの少女ハイジ』などが、この方式を採用している。

バークリー音楽大学で映画音楽を学んだEvan Callは、本来フィルムスコアリングを得意とする作曲家である。が、溜め録りの音楽にも彼独自の工夫がある。溜め録りの曲は映像に合わせて編集されることが前提なので、転調しない、構成をシンプルにする、くり返しを設ける、といった作り方がされることが多い。だが、Evanが作る曲は、たとえばABCDEと5つくらいのパートに分かれていて、それぞれのパートが独立した楽曲としても使えるようになっている。そして、各パートのあいだにメロディやリズムが途切れる「間」がある。Evanは「編集点」と呼んでいるのだが、この「間」が音楽的な味わいになっている。短いパートをつないで音楽的なリズムを生み、全体としてひとつの楽曲としても成立させる。日本の俳句や和歌に通じる作り方ではないだろうか。

本編では、この「間」を生かした音楽演出がたびたび見られる。たとえば、第14話でけんかしたフェルンとシュタルクが仲直りする場面。フェルンが僧侶のザインからアドバイスされるシーンに「Privilege of the Young」という曲が流れ、いったん途切れる。しばしの間があり、フェルンとシュタルクが出会い、シュタルクが先にフェルンに謝ると、同じ曲の続きが流れ始める。中断なしに曲を流し続けることもできるが、それだと「間」が生み出す味わいや意味はなくなってしまうだろう。また、中断のあとにほかの曲を流してしまうと場面と場面のつながりが薄れてしまう。Evan Callの曲の特徴を生かしたみごとな演出である。しかし、多くの視聴者は、そんなふうに音楽が使われていることに気づかないかもしれない。こんなふうに、聴きこむほどに味わいが深まっていくところに本作の音楽の魅力がある。

本作のサウンドトラック・アルバムは、2023年12月22日に12曲入りミニアルバムが「TVアニメ『葬送のフリーレン』Original Soundtrack pre-release」のタイトルで先行配信された。その後、2024年4月17日に全70曲を収録したフルアルバムが「TVアニメ『葬送のフリーレン』Original Soundtrack」のタイトルで、東宝/TOHO Animation RecordsからCDと配信でリリースされた。

収録曲は、下記リンク先を参照。

https://frieren-anime.jp/music/music-st/

全体の構成を見てみよう。

アルバム中、第1話〜第4話のために作られた曲(ロング・バージョン含む)は、ディスク1のトラック02〜16、および18〜25、ディスク2のトラック06〜10、および13、16、23〜25、28の合計34曲。このうちコミカルな曲や明るい曲がディスク2に回されているようだ。おおむね、ディスク1は第1クール(第1話〜第16話)を、ディスク2は第2クール(第17話〜第28話)を意識した構成になっている。第1クールは旅の先々で出会う人々とのエピソードが描かれ、第2クールは一級魔法使い選抜試験の話になるので、物語のトーンはずいぶん異なる。そのトーンを反映したディスク1とディスク2の雰囲気の違いも聴きどころである。

気になる曲を紹介しよう。

まず、ディスク1から。トラック2「The End of One Journey」は第1話の冒頭、プロローグ場面に流れた曲。民族楽器と弦楽器、女声コーラスなどが共演する、本作の世界観を表現する楽曲である。本編を観る視聴者に「この作品はなにか違うな」と思わせてくれる導入の曲になっている。

トラック9「Time Flows Ever Onward」は第1話でフリーレンとフェルンが出会うシーンに流れた、民族楽器と弦楽器が奏でるフォルクローレ風の曲。ディスク2のトラック7「Time Flows Ever Onward(Short Ver.)」はそのショート・バージョンである。いずれも冒頭部分が「勇者ヒンメルの死後○○年」とテロップが出るカットにたびたび使われた。物語の句読点のような役割を果たしていて、聴けば「『フリーレン』の曲だ」とすぐに思い出す、耳に残る曲である。

トラック14「Grassy Turtles and Seed Rats」は民族楽器が奏でるエキゾティックな舞曲風の曲。第2話である村を訪れたフリーレンとフェルンが、ヒンメルが生前に好きだったという花を探す場面に流れている。このメロディは「Where Hidden Magic Sleeps」(トラック23)でも反復され、「探索のテーマ」として使用されているようだ。舞曲的な旋律は本作の音楽の特徴のひとつで、「More Than Mere Tales」(トラック26)や「New Friends and Old Faces」(ディスク2のトラック11)、「Stories Yet Untold」(同じくトラック30)などでもケルティックな舞曲風の旋律が使われている。こういう曲が『フリーレン』の世界の雰囲気作りに役立っているのだ。

トラック24「Great Mage Flamme」は、タイトルどおり、フリーレンの師匠である大魔法使いフランメのテーマ。フリーレンがフランメを回想するシーンで必ずと言ってよいほど流れていた。ケルトの笛と弦楽器、チェレスタ、女声コーラスなどが奏でる、神秘的で崇高なたたずまいを感じさせる音楽である。

トラック25「Goodbye for Now, Eisen」は、民族楽器と弦楽器がおだやかに奏でる別れの曲。第4話でフリーレンたちが戦士アイゼンと別れ、エンデへと旅立つ場面に流れた。その後のエピソードでも、フリーレンたちが立ち寄った村や町から旅立つ場面によく選曲されている。

強い意志を表現するトラック28「Fear Brought Me This Far」は使用回数は少ないながら忘れがたい曲。第6話で巨大な竜と対決することになったシュタルクが覚悟を決める場面に流れている。その場面に続く、シュタルク対竜の戦いの場面に流れたのが、次の「Dragon Smasher」。軽快なリズムの上で笛と弦楽器が速い旋律を奏でる、スピード感満点のバトル曲だ。第24話のダンジョン内の戦いのシーンでは、冒頭部のリズムのみを最初に流し、そのあとフルバージョンに移行するという絶妙な使い方がされている。

トラック30からは雰囲気が変わって、しみじみとした曲、雄大な曲が続く。トラック30「Lift My Head From Shadow」と次の「Life and Legacy」は女声コーラスをフィーチャーした曲で、回想シーンによく流れていた。第13話から第17話までフリーレンと一緒に旅をした僧侶ザインのエピソードでしばしば使われていたので、このあたりはザインを意識した構成とも受け取れる。

ディスク1のラストに置かれた「Beyond the Journey’s End」は英語の歌詞が入った曲。歌入りで使用されたのは第11話の本編冒頭だけだが、讃美歌を思わせるこの曲のおかげで、おごそかな場面になっていた。『葬送のフリーレン』オーケストラコンサートでは、この曲が第2部の最後に演奏され、コンサート本編を締めくくった。

ディスク2では、冒頭に置かれた2つのバトル曲がまず強烈だ。

トラック1「Zoltraak」はドイツのボーカリスト、Alina Lesnikのボーカルをフィーチャーした曲。アップテンポのリズムをバックに民族楽器とボーカルとオーケストラが野性味のある旋律を奏でていく。古代の戦闘の音楽とも思えるような高揚感みなぎる楽曲である。第9話でフェルンとシュタルクが魔族と死闘を繰り広げる場面に流れて、抜群の効果を上げている。

次の「Frieren the Slayer」はフリーレンの戦闘テーマ。第10話のラスト、フリーレンが魔族アウラに対して圧倒的な強さを見せる場面に使用され、忘れられない名場面になった。オーケストラコンサートでも上記の2曲が続けて演奏されて会場を沸かせていた。

バトル曲では、トラック20の「Demon’s Bane」も重要だ。第8話のシュタルクとフェルンがグラナト伯爵を救出する場面のためにフィルムスコアリングされた曲である。およそ4分間、映像の展開に合わせて曲調が次々と変化し、クライマックスに向けて盛り上がる。最後は魔族リュグナーが「葬送のフリーレン」と呼ばれた魔法使いのことを思い出すシーンで終わる。溜め録りの中にこういう曲を差し込んでくるのが、本作の音楽演出の奥深いところ。

さらにトラック32「The Magic Within」とトラック33「New and Dangerous Magic」。どちらも第2クールの一級魔法使い選抜試験編で初めて使用されたバトル曲だ。特に「New and Dangerous Magic」は第26話のフリーレンとフェルンがフリーレンの複製体と戦う場面に一度だけ使用され、「こんな曲がまだあったのか!」と驚かせてくれた曲。「Zoltraak」と同じくAlina Lesnikのボーカルをフィーチャーした、古代の戦闘音楽のような血がたぎる曲だ。

心情描写曲にもよい曲がある。金管楽器が温かく奏でる「Gone, but Not Forgotten」(トラック4)は、第1クール、第2クールを通して、フリーレンがかつての仲間を回想するシーンによく使われた曲。本作の重要なテーマである「過去の再発見」を象徴する楽曲と言える。

トラック26「Privilege of the Young」は、フリーレンに限らず、登場人物たちの心のふれあいのシーンにたびたび使われた曲。弦楽器、ピアノ、木管楽器などが奏でる、ぬくもりのある旋律に癒される。すでに紹介した第14話のフェルンとシュタルクが仲直りするシーンをはじめ、第17話でフリーレンがフェルンの看病をするシーン、第25話で作戦会議の最中にフリーレンが楽しそうな表情を見せるシーン、第27話でフリーレンがフェルンの魔法の杖を修理に出すシーンなど、数々の心に残るシーンを彩った。曲が始まって40秒を過ぎたあたりから現れるメインテーマの変奏が実にいい。名曲ぞろいの『フリーレン』の音楽だが、筆者がいちばん好きな曲はこの曲かもしれない。

トラック34「Waltz for Stark and Fern」と次の「Mirrored Lotus」は、それぞれ第14話と第17話のために書かれたフィルムスコアリングの音楽である。フリーレンがヒンメルからもらった指輪を探すシーンに流れた「Mirrored Lotus」は、フリーレンとヒンメルの絆を表現するようなメインテーマの美しい変奏が聴きどころ。

アルバムの最後を飾る「Song for the Beyond」はメインテーマのモチーフを含む、ノスタルジックでやさしい曲。第22話でフリーレンがヒンメルのことを回想するシーンに流れ、第28話では一級魔法使い試験に合格したヴィアベルが「おれをここまで連れて来たのは勇者ヒンメルの冒険譚だ」とフリーレンに語る場面に使われている。Evan Call自身も「お気に入りの楽曲」と語る、フリーレンの物語を総括するにふさわしい楽曲。オーケストラコンサートでは、アンコールの2曲目、公演の最後の曲として演奏された。

ほかにもコミカルな曲や雄大な曲、サスペンス曲など、語りたいことはあるが、きりがないのでこの辺で。

『葬送のフリーレン』の音楽は、これまでのファンタジーアニメの音楽とはちょっとレベルが(あるいは方向性が)違うな、と思える作品である。古代から現代まで続く西洋音楽の伝統の積み重ねとハリウッド映画音楽の技法が楽曲に反映されている。そして、精密に組み立てられた楽曲を巧みに使って、繊細な音楽演出が行われている。映像もそうだが、音楽にも「高みをめざす」想いを感じるのである。これからも視聴者の記憶の中に末永く残り、くり返し再発見される音楽になるはずだ。

TVアニメ『葬送のフリーレン』Original Soundtrack

Amazon

前回で触れたように原作の伊達直人は、物語の半ばから自分一人の力で「みなしごランド」を作ることを夢みるようになる。それに対してアニメの直人は、自分一人の力で不幸な境遇にいる全ての人達を救うことが不可能であることを悟り、世界中の人達が他人の幸せを考えるようになることを信じて、自分ができることをやっていくことを誓う。

どうして二人の道はこんなにも違ってしまったのだろうか。原作とアニメが別の道を歩むことになったターニングポイントがふたつある。ひとつめが孤児院「希望の家」のちづるとの出会いであり(原作では第2巻、アニメでは第23話)、ふたつめがインドでの貧しい子供達と出会ったことである(原作では第5巻、アニメでは第36話と第38話)。

原作から見ていこう。直人は巡業に行く度にその土地の孤児院を訪ねていたようだ。その日、直人はタイガーマスクの姿で希望の家を訪れた。希望の家という名前とは裏腹にその孤児院は大変に貧しいようだ。子供達は庭で畑仕事をしていた。自分達が食べる野菜を育てているのだろう。直人は希望の家のちづるという名の少女と言葉を交わす。ちづるは盲目だった。そして、直人は希望の家の子供達はクリスマスにプレゼントをもらうこともできないことを知る。ショックを受けた直人はその場から走り出す。自分はちびっこハウスの子供達だけを幸せにしていい気になっていた。知らないところに、こんな不幸な子供達がいたのだ。甘かった。馬鹿だった。直人は後悔の想いを言葉にして叫び、地面に膝をついて拳で大地を叩く。

その後、覆面レスラーの集団が来日して、ミスターXが「覆面ワールドリーグ戦」を開催することを宣言。桁外れの賞金が提示され、直人はその賞金のために「覆面ワールドリーグ戦」への参加を決意する。賞金を孤児達のために役立てようと考えたのだ。ジャイアント馬場の協力もあり、タイガーは「覆面ワールドリーグ戦」を勝ち抜く。そして、優勝の賞金をいくつかの孤児院に寄付し、その寄付金でちづるは目の手術を受けることができた。

次のターニングポイントはインドだ。直人はタイガーマスクとして「全アジアプロレス王座決定戦」に参加するためにインドにやってきた。伊達直人の姿でインドを歩き、その国において人々の貧富の差が激しいことに気づく。街にいる子供達は栄養失調になっているようだ。直人が子供に現金を与えたところ、他の子供達も現金を欲しがって直人を追いかけてくるというドタバタがあり、その後、直人は世界中の不幸な子供を救うために大きな運動を起こす必要があると感じる。そして、そのためには自分がアジアの王者となり、やがて世界チャンピオンになる必要があると考える。ここでの直人の思考には飛躍があると思えるが、大きな運動を起こすためには金が必要であり、そのためにチャンピオンになりたいということだろう。

原作で次に重要なのが第9巻だ。その時点でタイガーは覆面世界チャンピオンとなっている。ミスターXが大勢の覆面レスラーと共に現れて、タイガーに挑戦状を叩きつける。覆面世界チャンピオンの座をかけて、その覆面レスラー達と戦わせようというのだ。ここで直人のモノローグにより、彼が「みなしごランド」を夢みていることが読者に明かされる。その実現には莫大な資金が必要だ。チャンピオンの座を賭けた試合では、多くのファイトマネーが支払われるのだろう。「みなしごランド」のために直人は挑戦を受けることを決意して「覆面デス・マッチ・シリーズ」が始まるのだった。

その後、直人は劇中で何度か「みなしごランド」について言及している。さらに夢みるだけでなく、実際に「みなしごランド」の建設に着手した。第11巻で「みなしごランド」のシンボルである猛虎の像が登場している。猛虎の像はタイガーマスクの姿を模した巨大像である。しかし、資金不足のために工事は中断。その猛虎の像を改造して、タイガーマスクが自身を鍛えるための秘密特訓場が作られた。

次はアニメを見てみよう。アニメの直人は第23話で希望の家を訪れる。アニメではタイガーではなく、伊達直人の姿だ。アニメでの希望の家は特に貧しいということはない。子供達はこれからおやつを食べるらしい。アニメでは希望の家の問題はちづるの目に集約されている。彼女の目は手術をすれば見えるようになるのだが、手術のためには大金が必要であるため、手術を受けることができない。そういった設定的な説明が追加されている。アニメでは希望の家が特に貧しいわけではないので、そこを訪れた直人がショックを受けることはない。ちづるのような子が他にもいるに違いない。そんな子こそ救ってやらねば。ちづるの手術代も自分が何とかしてやろうと思いはするが、直人は走り出しもしないし、拳で大地を叩くこともない。アニメの直人はここで大きく感情が揺さぶられることはないのだ。その後、原作と同様にミスターXが「覆面ワールドリーグ戦」の開催を宣言。直人はちづるをはじめとする子供達のために「覆面ワールドリーグ戦」に参加。優勝賞金はちづるの目の手術代に使い、匿名でちびっこハウスにも送っている。この部分で原作と違うのは全国の孤児院に送金したわけではないという点だ。

インドでの直人も原作とかなり違っている。第36話と第38話で、原作にあった直人とインドの子供達の場面を膨らませている。第36話で直人はインドの子供達を見て思う。親の愛に恵まれない不幸な子供達が世界中にいる、そのような不幸な子供を救うために大きな運動を起こす必要がある。そのために自分がアジアの王座につき、世界チャンピオンにならなくては。子供達のために世界チャンピオンになりたいと考えるのは同じだが、ここでは特にインドの子供達の暮らしが貧しいものとして描写はしてはいない。

アニメで重要なのは第38話「王座をめざす虎」(脚本/三芳加也、美術/浦田又治、作画監督/我妻宏、演出/勝間田具治)である。これもタイガーが「全アジアプロレス王座決定戦」に参加している時期のエピソードで、タイガー以外のレスラーの試合、日本にいるルリ子や大門大吾の様子が描かれている。このエピソードでの大門は正体を隠して工事現場で働いており、夜におでん屋の屋台で夜食を買いに来たルリ子達と出会う。これが大門とルリ子の初の対面となるが、この時点で大門は、ルリ子達が直人が育った孤児院の人間だとは知らず、ルリ子も大門を直人の友人であることを知らない。

ルリ子達に会った後、大門は寝床で横になって自身の過去を振り返り、そこから世界にいる不幸な境遇の子供達に想いを馳せる。大門の回想と想いは、映像としては次のようなイメージで構成されている。キノコ雲。原爆が投下された後の広島。進駐軍に与えられたチョコレートを奪い合う子供達。その子供の一人が少年時代の大門であるようだ。そして、原爆ドームと原爆死没者慰霊碑。そこに刻まれた「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」の文字。再び始まる戦争。兵士に銃を向けられる人々。銃殺される子供。飢えた子供達。子供達がキリスト像に祈る。キリスト像。それらの映像に大門のモノローグが被さる。モノローグの内容を要約すると以下の通りだ。終戦直後の人々の暮らしは辛いものだった。二度とそんな時代を迎えてはならない。しかし、今も世界では戦争が続いている。親兄弟と分かれ、家を追われ、病と戦い、飢えと寒さに震えている子供のなんと多いことか。直人はリングでのファイトを通じて子供達に何かをしてやることができる。自分にはそれが羨ましい。

大門はインドいる直人に国際電報を打つ。劇中で電報の内容は明らかになっていないが、上で紹介した回想と想いを端的にまとめたものなのだろう。つまり、世界には不幸な境遇にいる子供達が大勢いる。そういったことを直人に伝えたに違いない。それを受け取った直人は街に出て、大門からのメッセージについて想う。自分は試合の勝ち負けを考えるだけでなく、できるだけ世界の実情を見て歩いている。しかし、自分にもできないことが沢山ある。そんな時、自分の無力を思い知らされる。直人が気がつくと、彼の周りをインドの子供達が取り囲み、生気のない顔でじっと見つめていた。直人を見つめる子供達の目。子供達は何も言わず、直人に両掌を指し出していた。食べ物や金銭を求めているのだろう。直人はインドの子供達の不幸を目の当たりにした。世界に不幸な境遇にいる子供達が大勢いるのだ。そして、その子達に自分は何もしてやれない。直人は空を見上げて「大門……」とつぶやく。

話は脇道に入る。第38話「王座をめざす虎」の大門による不幸な境遇の子供達のイメージは非常に強烈なものだ。衝撃的と言ってもよい。興味がある方はそのパートだけでも観てもらいたい。なお、キノコ雲や原爆ドーム等のイメージは脚本にはない。それらは絵コンテ段階で、演出の勝間田具治が追加したものと思われる(大門が終戦直後に回想で描かれたくらいの年齢であるのなら、設定的な矛盾があるかもしれないということを、念ために記しておく)。

物語の前後の流れを見てみよう。原作では第7巻の半ばでブラックVが登場し、第8巻でタイガーがブラックVと戦う。その後、国際プロレス連盟(NWA)がタイガーマスクを覆面世界チャンピオンとして認め、世界の覆面レスラーがチャンピオンの王座を手に入れるためにタイガーに挑戦しようとする。その一人目がザ=コンビクトだ。第9巻で前述の覆面デス・マッチ・シリーズが始まって「みなしごランド」構想を読者に明かすことになる。

アニメではブラックVが来日するのが第57話、タイガーとブラックVの試合が描かれるのが第58話。アニメにはザ=コンビクトは登場しておらず、覆面デス・マッチ・シリーズが始まることもない(ただし、原作の覆面デス・マッチ・シリーズで登場したレスラーのうちの二人が、シリーズ終盤の第91話、第95話でタイガーと試合をする)。アニメはブラックVとの試合の後に第60話「虎とへんくつ医者」、第61話「王将の道」、第63話「めりけんジョー」等の「直人と市井の人々とのドラマ」が続き、第64話「幸せの鐘が鳴るまで」で、直人は自分一人の力で不幸な境遇にいる全ての人達を救うことが不可能であることを悟る。これらの「直人と市井の人々とのドラマ」は全てアニメオリジナルのエピソードである。

希望の家で原作の直人はショックを受け、アニメの直人は感情を大きく揺さぶられることはなかった。インドでアニメの直人は世界に不幸な境遇がいることを重たいものとして受け止め、原作の直人にとっては大きな問題ではなかった。この違いが面白い。どうしてそうなったのかは、次回で考えることにしたい。

●第21回 アニメの伊達直人が変わっていった理由 に続く

[関連リンク]

Amazon prime video(アニメタイムチャンネル) 『タイガーマスク』

https://amzn.to/4bjzNEM

タイガーマスク DVD‐COLLECTION VOL.2

https://amzn.to/3Mv2oMI

原作「タイガーマスク」(Kindle)

https://amzn.to/3w3BJlV

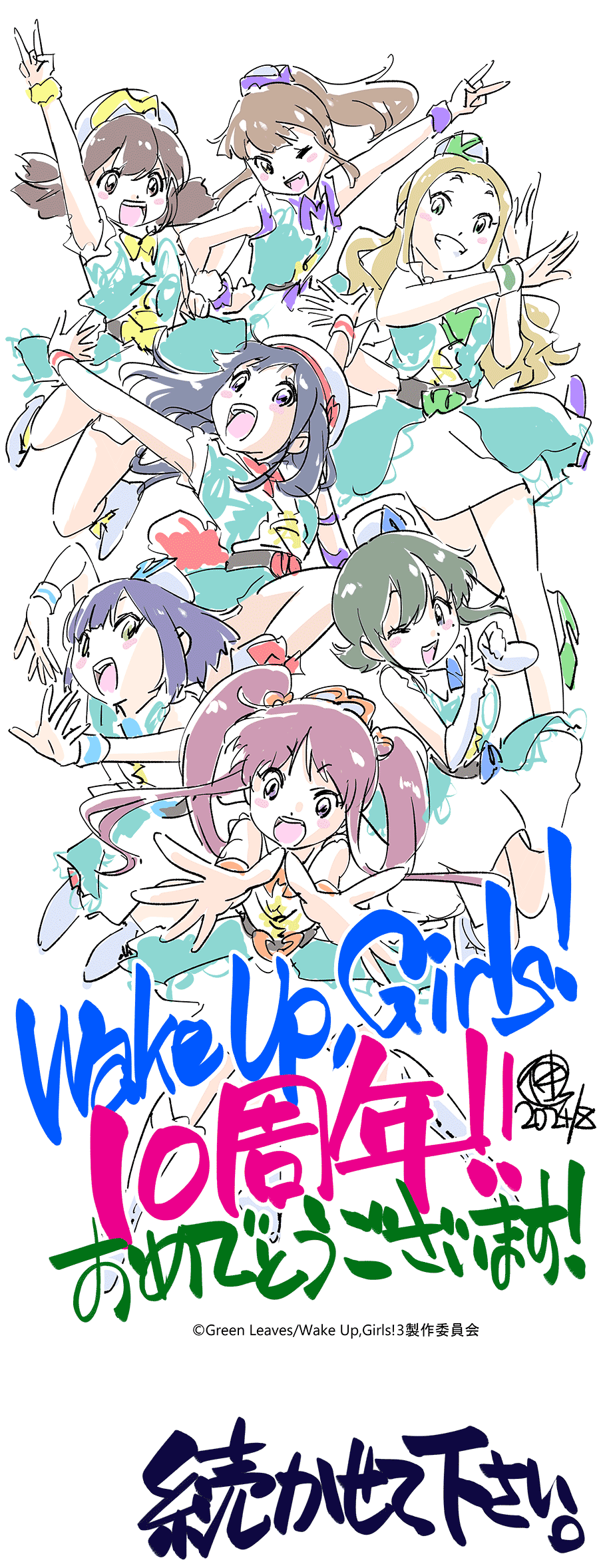

『Wake Up, Girls!』10周年ということで、お絵描き!

してみました!久し振りにWUG!さんたちが描けて嬉しいです。Anniversary!!

「ANIMATOR TALK」はアニメーターの方達に話をうかがうトークイベントシリーズです。今回は『新世紀エヴァンゲリオン』『フリクリ』『ユーリ!!! on ICE』『アリスとテレスのまぼろし工場』等で活躍している平松禎史さんをメインのゲストとしてお迎えするイベントの第二弾です。

前回の「ANIMATOR TALK 平松禎史」では沓名健一さんが「平松愛」をこめて熱く語ってくれました。今回は平松さん自身にたっぷりと語っていただく予定です。現在決まっているゲストは平松さん、沓名さん。聞き手はアニメスタイル編集長の小黒が務めます。それ以外のゲストは決まり次第お伝えします。

※追加ゲストとして、鶴巻和哉さんに出演していただけることになりました。(2024年9月13日追記)

当日は平松禎史さんがプライベートで描いたイラストをまとめた書籍「平松禎史 PRIVATE ILLUSTRATION」を発売する予定です。

|

第227回アニメスタイルイベント | |

開催日 |

2024年9月29日(日) |

会場 |

LOFT/PLUS ONE | 出演 |

平松禎史(演出、アニメーター)、沓名健一(演出、アニメーター)、鶴巻和哉(演出、アニメーター)、小黒祐一郎(アニメスタイル編集長) |

チケット |

会場での観覧+ツイキャス配信/前売 1,500円、当日 1,800円(税込·飲食代別) |

■アニメスタイルのトークイベントについて

アニメスタイル編集部が開催する一連のトークイベントは、イベンターによるショーアップされたものとは異なり、クリエイターのお話、あるいはファントークをメインとする、非常にシンプルなものです。出演者のほとんどは人前で喋ることに慣れていませんし、進行や構成についても至らないところがあるかもしれません。その点は、あらかじめお断りしておきます。

このコラムの第1回でも触れたように『タイガーマスク』は語られる機会が少ない。語られるとしても、いくつかのポイントのみだ。語られるポイントのひとつに最終回がある。そのひとつが「原作の最終回では伊達直人が自動車に撥ねられて死んでしまう」というものである。原作のラストについてはトンデモない結末として扱われ、笑いのネタとして語られることが多いのではないだろうか。

原作で直人が自動車に撥ねられて命を落とすのは本当である。だが、それはドラマとして意味のある結末なのだ。

「アニメと原作で最終回があまりに違う」という言い方もされているはずだ。確かに違っている。しかし、ラストだけを取り上げて「違う」と指摘するのはどうなのだろうか。

マンガ「タイガーマスク」と、アニメ『タイガーマスク』は途中からまるで違った物語を展開し、まるで違ったテーマを読者と視聴者に伝えたのである。物語やテーマが違うのだから、結末が違うのは当たり前のことなのだ。これもこのコラムで、僕が読者の皆さんに伝えたいことだ。

今回からの数回で、原作とアニメの展開の違い、テーマの違いを取り上げたいと思う。なお、これ以降の原稿で、原作の巻頭に触れる場合、内容や巻数表記について発売中の電子書籍(Kindle)版を基準とすることをお断りしておく。

『タイガーマスク』という物語において、伊達直人が何を目的としているのかが重要だ。直人の目的とは、ひとつが「虎の穴と戦うこと」であり、もうひとつが「みなしごのために何かをすること」である。まずは後者について触れたい。

先に結論を書いておくと、原作の直人は物語の半ばから「みなしごランド」を作ることを夢みるようになる。それは、日本中のみなしごのための遊園地であり、同時にみなしごが両親のいる生活を体験することができる巨大な施設である。それをたった一人の力で実現しようするのだ。それに対してアニメの直人は、このコラムの第8回( http://animestyle.jp/2024/05/23/27202/ )等で話題にしたように、自分一人の力で不幸な境遇にいる全ての人達を救うことが不可能であることを悟る。そして、世界中の人達が他人の幸せを考えるようになることを信じて、自分ができることをやっていくことを誓った。

原作の直人の目標は、客観的に見れば実現不可能な夢物語だ。ではあるが、彼は日本中のみなしごに最大限の幸福を与えることを目標とした。アニメの直人は自分の無力を知り、それでも理想は捨てず、できる範囲で努力を続けようとした。これほどに、原作とアニメの直人は歩んだ道が違うのだ。

どうして二人の道はこんなにも違ってしまったのだろうか。それについては、次回以降で触れることとしたい。

●第20回 「みなしごランド」と第38話の衝撃 に続く

[関連リンク]

Amazon prime video(アニメタイムチャンネル) 『タイガーマスク』

https://amzn.to/4bjzNEM

タイガーマスク DVD‐COLLECTION VOL.4

https://amzn.to/3KRNiAj

原作「タイガーマスク」(Kindle)

https://amzn.to/3w3BJlV

また、『沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる』(公式略称『沖ツラ』)新しいPV公開中!

って、あれ? どうやら、今回のが正式の“PV第1弾”との事でした(汗)。前回話題にしたのはあくまで“本編先出し映像”だったそうです。すみません。

てーるー(中村照秋)役の大塚剛央さんは、てーるーの人の良さと、ちょっと調子のりな天然感が絶妙で、ホントにハマり役! 沖縄文化に触れた際の“驚愕”で、本当に笑わせてくれます。

喜屋武(飛夏)役の鬼頭明里さんは、前作『異世界でチートス能力を手にした俺は、現実世界をも無双する(いせれべ)』の佳織とはまた違ったキャラクターなだけでなく、なんと言っても“うちなーぐち(沖縄方言)”! いや、巧い! 1話収録時から回を重ねる毎にテイク数が減って、方言指導の先生も舌を巻いてらっしゃいました。

比嘉(夏菜)役のファイルーズあいさんも、同じく『いせれべ』のエミリア役から引き続きとなります。比嘉さんの普段無自覚なクールさと微笑ましい恋心とのギャップ、そしてちょくちょく出るうちなーぐち——見事です! 休憩時間に自身が描かれてたイラストも滅茶苦茶巧かったし、差し入れの手作りクッキーも美味かったです(多才)!

そんな訳で、今回の正真正銘“PV第1弾”は1分40秒程で台詞も多め。それなりに見応えあるモノに仕上がっていると思います故、YouTubeとかで是非観てください!

で、監督業としては、次の別シリーズと同時進行でバタバタ中の板垣です。そちらは脚本全話出し切って、コンテを走りつつ毎週アフレコ中。また音響もやらせていただく予定で、先日劇伴発注を終え、続々曲のラフが上がってきています。タイトルはまだ発表出来ませんが、初めてのジャンルで嬉々として鋭意制作中!

と言ったところで、また短い状況報告的なのでごめんなさい! 次週は某イラストを描かせて頂こうとおもうのですが、何のイラストかはまだ言えません。それでは……!