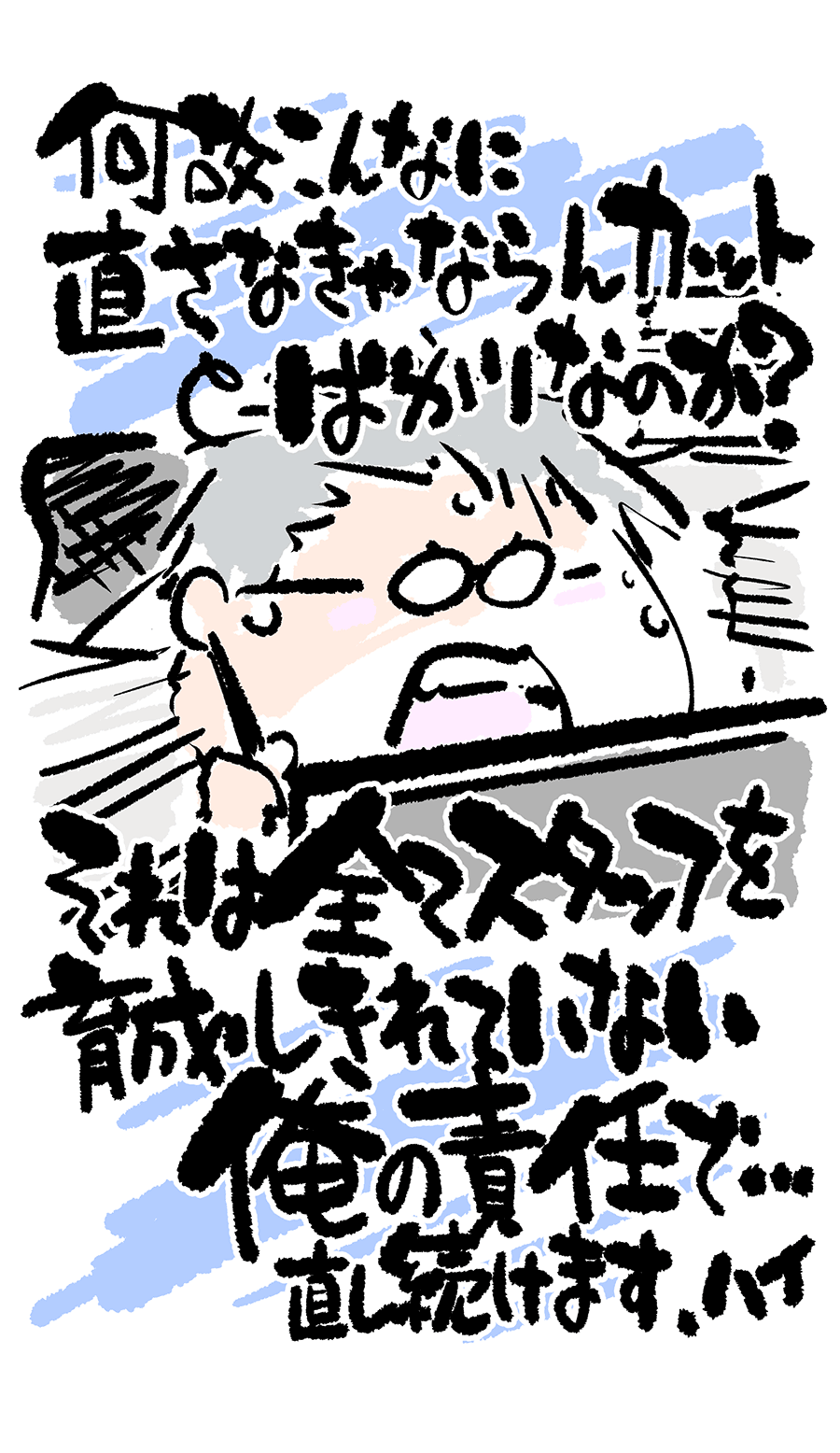

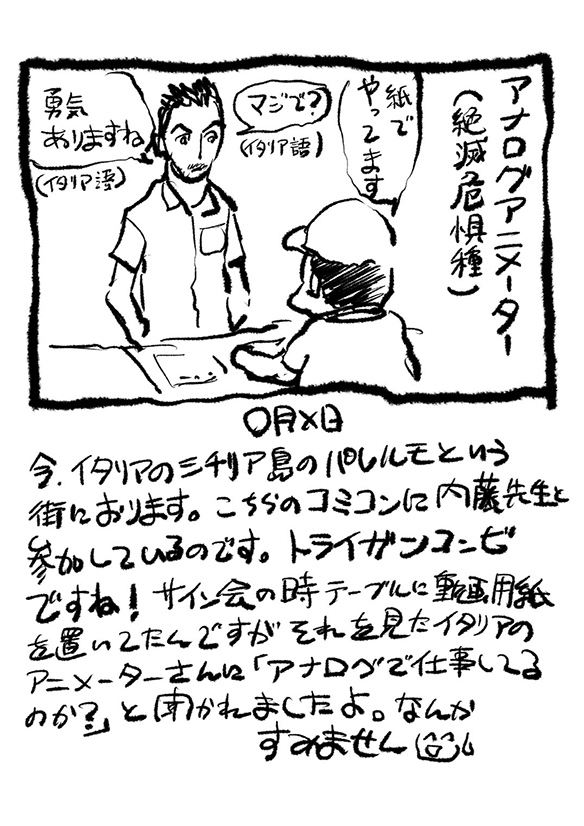

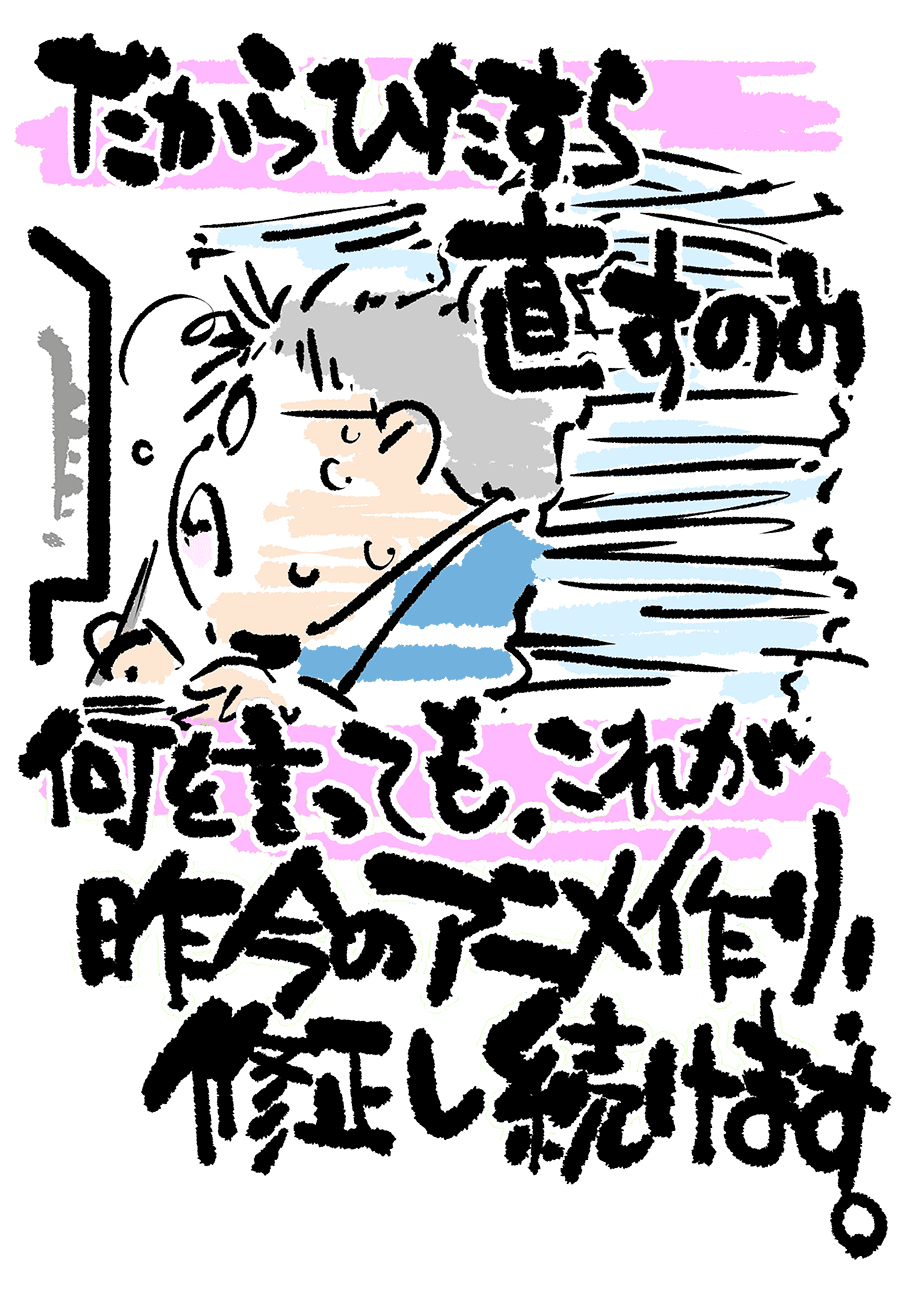

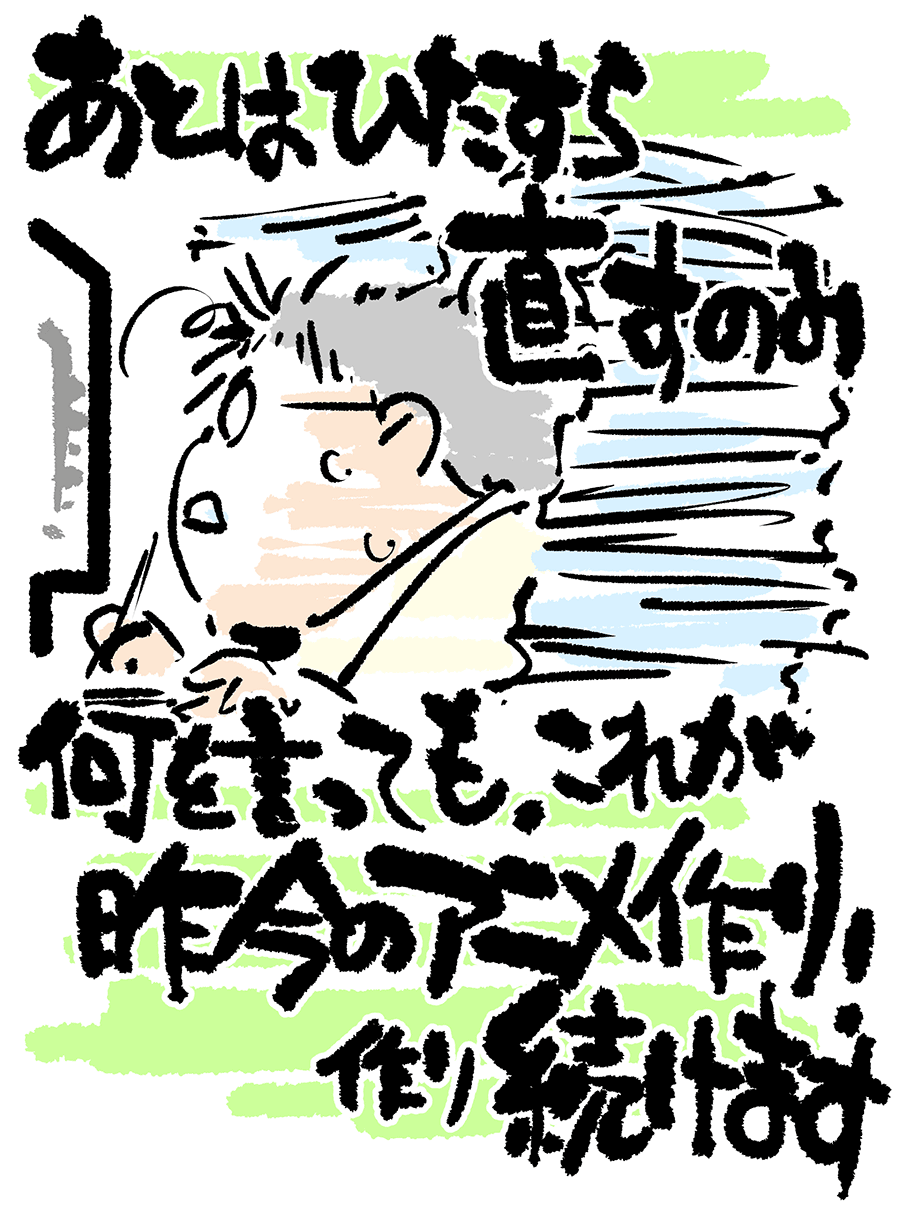

作監修正必須カットが、あっちにもこっちにも! まだ、現状それ……!

現代のアニメは線だけではなく、例えば背景や貼り込みなども含む“画面の情報量”が多過ぎる故、一口に「作画修正」とは言い切れない品質管理に奔走するのがアニメ監督の仕事になりつつあります。毎週放送されている内、半分出来の悪い話数があっても納得して観ていた我々が慣れ親しんだ1980~1990年代のアニメ。その頃の毎週1回放送して“消費”されるだけの大らか基準で、今のシリーズを制作する訳には行きません。1990年代後半~2000年以降、デジタル仕上げからデジタル撮影へ徐々に移行し、セルに筆で絵具を塗っていた職人や、1コマ1コマシャッターを押していたカメラマンは姿を消し、スタジオ内にはPCとオペレーターが並び、ラッシュ時に見つかった“色パカ(塗りミス)”“口パクズレ”などは後からでも簡単に直せるようになり、それら以前のアニメに付き物だったテクニカルミスも同時に姿を消すこととなりました。そのお陰で“作画ミス・失敗がないことが良いアニメの最低条件”になったのでしょう。さらに2020年以降CGやデジタル作画を駆使し、“配信”という視聴形態のバケモノに戦いを挑む制作体制になり、それは“如何に繰り返しの視聴に耐え得るアニメを作れるか?”という、

スタッフ一同ハイビジョン対応のキメの細かい作業に突入した!

のです。つまり、80年代のアニメ作品はマニアでない現代の普通・一般の方々から見ると、「荒くて観てられない!」と。もう一度言います、古作品マニアは別です! 俺が大好きな出﨑(統)・杉野(昭夫)コンビのアニメも、俺自身は一生観られますから! でも、昨今のアニメファンからは粗雑に見えるかも知れません。それこそ、

1990年代~の所謂“巧いアニメーターの崩し作画”はいくら気持ち良く動いても、令和の世ではただの作画崩壊に受け取られる可能性を秘めている!

し、その納品を受け取るスポンサー(委員会)さんらもどんどん若返っています。その事を肝に銘じて、我々ロートル監督は自分の仕事内容を見直さなければなりません(警鐘)!

すなわち、若手スタッフと同じ目線に立って監督自らが作画直しをするのは、アニメ監督を生業にするなら当然の話で、作画崩壊は作画スタッフ及びアニメ会社のせいだとかは言ってはいけないのです、監督は。そして、

「作監修正が1日1カットしか上がらない(汗)」と聞いた時も、「昔は作監と言えば1日10カット以上で、○○さんに至っては1日30カット上げてたぞ!」などと、己世代の仕事速度武勇伝を後輩に語って聞かせたところで、この現状に何も寄与しません!

今の若手スタッフらは、親や学校の教育も違えば周辺のテクノロジーも違い、さらに仕事の得意分野もそれに望まれる正確さも、努力・根性・学歴至上主義の我々世代とは違います! その上、前述のような細部まで正確さを要される画面を作らなければならない訳で、大雑把80年代アニメに於ける大雑把作画で大量生産した作監修の質・量とも比べるべきではないからです。結局、古いアニメの作り方そのものを見直す時期にきているのだと思います。

で、今回も短くてすみません! 修正に戻ります(汗)!

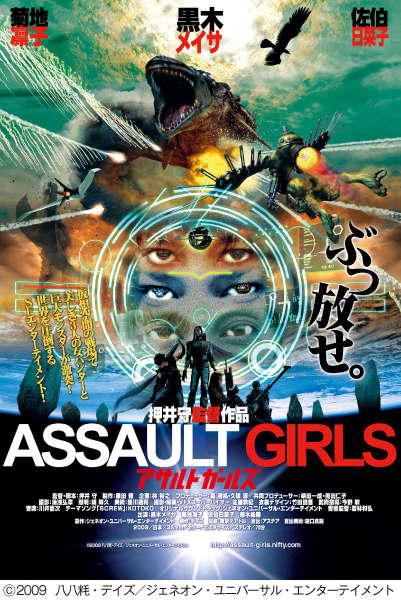

![[入稿]ホームズ復刻上映B1ポスター_250711ol_c](http://animestyle.jp/wp-content/uploads/2025/09/0e736c30566d33e945c1fcc502196427.jpg)