今回は映像制作で使用する「フォーマット」についてお話ししましょう。

「フォーマット」と言ってもピンと来ない人も多いかもしれませんが、例えば画像でよく見かけるJPEGやBMPなどの画像系形式、いわゆるファイルフォーマットというのはよく目にすると思います。映像の場合ももちろん各種のファイルフォーマットが存在しますが、その他にも放送形式や上映時の画面の比率やサイズなどの数々の決めごとがあり、それぞれが規格として決められています。ここでは、完成した作品を映像パッケージとして定義するための色々な決まりごとという意味合いで使っていきたいと思います。最終的な納品にも関わってくる映像制作の基準なので、フォーマットをどうするのかについても撮影の関与が大きいのです。最近では配信など今までのフォーマットにとらわれないことが可能なチャンネルもでてきましたし、マルチビジョンや携帯電話の動画では当たり前になっている縦型の映像や全天周型の映像といったものもあります。

たとえどんなフォーマットで制作するにしても、品質を担保するには最初と最後が肝心です。

作品を制作するにあたってまず最初に、その後の全ての作業の基準となる画面の比率=フレームを決めます。国内のアニメの場合、TVは16:9のHDTV、劇場作品の場合は1.85:1のビスタ、2.35:1のシネスコが主なものです。最近はTVからの劇場版などで、TVと同じ16:9のものもあります。逆にTVでビスタやシネスコを使うことは特殊な演出以外にほとんどありません。それぞれの比率によって完成後の見え方に差がでることになります。特にシネスコサイズは、画面がワイドなぶん、迫力が増すと言われています。数値のとおり、HDTV>ビスタ>シネスコの順番で横幅が広くなるのですが、フィルムと違って、横が長くなるほど高画質になっているというわけではありません。どのフォーマットでも最終的な横方向のピクセルサイズは約2000程度になっています。

フレームの比率さえ合っていればサイズに関係なくスキャン解像度を調整することで最終的に必要なピクセル数を得ることができますが、あまりに小さいフレームにすると細かな画を描き込むことは困難になりますし、逆に大きすぎても画を描くのが大変といったことになります。また大きなフレームでスキャン解像度が上がれば、それだけスキャン時間が長くなり、作業スケジュールを圧迫することになります。このように、作業効率や経済合理性から適当なサイズを決定しなければいけないのですが、作画に使用する標準的な用紙サイズが大体決まっているので、その範囲で決まります。

劇場作品では標準より大きな作画用紙を使用することもありますが、逆に小さめのものを使用することもあります。特殊な例ですが、『かぐや姫の物語』の場合は、あえて基準のフレームというものを設けず、カットごとに画に合わせた小さなフレームを設定し、画面に対する線のサイズを相対的に太くすることで、大画面で鉛筆の生き生きしたタッチを表現していました。

最近では、片渕監督が制作中の『この世界の片隅に』も、制作はビスタフレームですが、比較的小さめのフレームサイズを採用しています。うかがったところでは、作画監督が「線の引きやすいサイズ」ということで決められたとのことでした。このように、監督の好みや作品性、現場の状況によりフレームが決定します。大抵の場合は制作会社ごとに、それぞれの規格に合わせてフレームやレイアウトを指定した紙が用意されており、制作の流れもほぼ規格化されています。しかし新たなフレーム比で制作する場合、そういったものを新たに準備することになります。決定したフレームサイズから、最終的な映像に必要な画面のピクセル数を割り出す作業が必要になり、さらにそこから動画や背景のスキャン解像度が決まります。少し大きめに設定して余裕を持たせることもできますが、作業効率に無駄が出ないようサイズを決めていくのです。

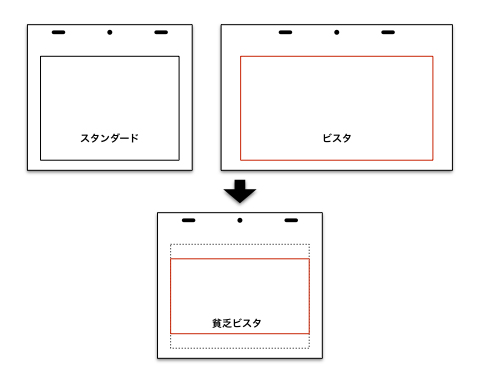

ちなみに、「貧乏ビスタ」という言葉を聞いたことがある方もいるかと思います。これは昔のアニメの制作現場で使われていた言葉です。4:3のフレームにビスタフレームを押し込めたもので、画としては小さくなってしまいますが、TVで使用している紙をそのまま流用できるのです(そのため「貧乏」と呼ばれたようです)。現在のHDTVとビスタのフレームは似た比率なので、同じことをやっても今は昔ほど差が出ません。

余談ついでに、現在のTVシリーズは先にも書いたとおり16:9ですが、地デジ以前は4:3という比率で作られていました。地デジ移行にあたって、次第に16:9の受像機が増え、作品もそれを先取る形で16:9に移行していきました。移行初期に16:9で制作された作品はアナログ放送がメインだった4:3のTVで映したした場合に上下に大きく黒い帯が入る、いわゆるレターボックス形式で放映されていましたが、黒み部分に額縁的装飾を入れた作品などもありました(これらの処理は編集室で行われるので、撮影は関与しません)。現在では逆に、古い作品を放送する場合に左右に黒味やデザインが入ることがあります(こちらは見たことがある人も多いでしょう)。

余談ついでに、現在のTVシリーズは先にも書いたとおり16:9ですが、地デジ以前は4:3という比率で作られていました。地デジ移行にあたって、次第に16:9の受像機が増え、作品もそれを先取る形で16:9に移行していきました。移行初期に16:9で制作された作品はアナログ放送がメインだった4:3のTVで映したした場合に上下に大きく黒い帯が入る、いわゆるレターボックス形式で放映されていましたが、黒み部分に額縁的装飾を入れた作品などもありました(これらの処理は編集室で行われるので、撮影は関与しません)。現在では逆に、古い作品を放送する場合に左右に黒味やデザインが入ることがあります(こちらは見たことがある人も多いでしょう)。

4:3という比率はスタンダードやアカデミーと呼ばれ、TVだけでなく古い劇場作品などは、この比率で撮影されています。

ここまでは最初の入り口の話でしたが、最後に納品するときの映像形式も大切です。現在は多数の映像ファイルフォーマットがあり、それぞれに特徴があります。編集スタジオやラボで扱う機材の形式に合わせ、映像形式が選ばれます。このあたりは撮影側でコントロールするわけではなく、担当制作を通して、各編集スタジオやラボとやり取りする中で、最終出力するファイルの形式を取り決めます。撮影監督は、レンダリング設定テンプレートなどを用意して、各担当者に出力形式を周知します。

以前はQuickTime形式のムービーファイルやTIFF、TARGAなどの連番静止画像ファイルが納品に用いられることが多く、読み込みや変換などにある程度の時間が必要でした。編集機材ネイティブのフォーマットで書き出せば読み込みや変換の時間が必要なくなり、そのぶん無駄な時間がかかりません。締め切り直前の編集時は時間の余裕がないので、こうした点も重要です。

場合によってはチェック用の小さいサイズのムービーファイルを別途用意することもありますが、MPEGなどでは発色やコントラストが変わってしまう場合があるので、あくまで仮のものとして扱います。これは「オフライン」と呼ばれる仮編集に用いられることもあります(これに対して、本編集はオンラインと呼ばれます)。完成した作品は、TVではデジタル形式のビデオテープ、劇場作品では編集後にDCP(Digital Cinema Package)というデータパッケージに変換され、TVや劇場にかかります。

意外に思われるかもしれませんが、現在制作されている作品の多くは、素材の段階ではまだフルHDではありません。予算や時間がかけられる作品はフルHDや2Kサイズで制作しますが、多くは最終的にフルHD化しています。中には、デジタル制作特有のクッキリし過ぎる感じを馴染ませるために、フルHDで制作した素材をあえて一度リサイズするという手法をとっている例もあります。

もともと地上デジタル放送は、その規格上、ほとんどの番組が解像度1440×1080(BSデジタルは1920×1080)です。実際に視聴する上で、品質に問題は感じられないでしょう。トーンジャンプと呼ばれるグラデーションの段差やブロックノイズなどで絵が荒れて見えることもありますが、大抵は放映時の圧縮に起因するもので、オリジナルデータの問題ではありません。あくまで放送規格上起こる問題ですので、Blu-rayやDVDパッケージではこのような問題は解消しています(……ハズです)。

4Kなどの声も聞こえてきていますし、美術もかなりデジタル化され、作画もデジタル作画が浸透していくと思われますので、機材やツールの進歩とともに今後はフルHD制作に切り替わっていくことでしょう。ただしフル4K制作となると、まだまだ先のことになると思われます。

今回は少々堅い話になってしまいました。次回は実際の撮影作業に関わるレイアウトやタイムシートについてお話ししたいと思います。