回を重ねること14回。今年も広島国際アニメーションフェスティバルが去る23日から27日まで開かれた。一時期は事業仕分けの対象にもなり、継続が危ぶまれただけに、広島市を始め関係者の方々の尽力に改めて敬意を表したい。

参加者はのべ3万5千人を数え、コンペティションには63ヶ国から2100本以上を越す過去最多の応募があったという盛況ぶり。木下小夜子フェスティバル・ディレクターが開会の挨拶で「南半球からの応募が増えた」と喜びを表すように、ますますグローバルなイベントになってきた印象だ。

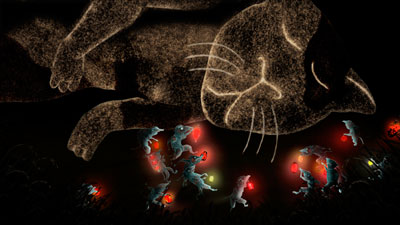

コンペティションでは、グランプリに『ネコを埋葬するネズミを見た』、ヒロシマ賞に『カリ、ザ リトル バンパイヤ』、デビュー賞に『スティッキー エンズ』、木下蓮三賞に『布団』、観客賞に『ヘッド オーバー ヒールズ』がそれぞれ選ばれた。

ドミトリー・ゲラー『ネコを埋葬するネズミを見た』

レジーナ・ペソワ『カリ、ザ リトル バンパイヤ』

オスマン・セルフォン『スティッキー エンズ』

水尻自子『布団』

ティモシー・レカート『ヘッド オーバー ヒールズ』

『布団』は水尻自子監督自身の身体感覚をもとにしたという作品で、ぬめるような表現が印象的。『ヘッド オーバー ヒールズ』は、床と天井とに分かれて暮らす夫婦をユーモラスに描いた人形アニメーションだ。

グランプリは、ロシアのドミトリー・ゲラー監督が中国で制作、ヒロシマ賞はフランス、ポルトガル、カナダ、スイスから出資を集めた作品。他にも優秀賞の山村浩二『マイブリッジの糸』、和田淳『グレートラビット』が、前者はカナダと日本の共同製作、後者はフランス製作である。いわゆる製作委員会方式で日本の商業アニメが作られているのと同じように、国境を越え、国をまたいで制作する短編アニメーションが増えている。

さて、今回のフェスティバルを眺めていて、近年の世界的な潮流というべきものを改めて意識させられた。大きく3つの点が指摘できるだろうか。1)アニメーションと高等教育の関係、2)長編の増加、3)3DCGと既存の技法との関係。日本の商業アニメもまた、この流れとは無縁ではない。

高等教育との関係でいえば、コンペに入った作品に、芸術系の大学院での卒業制作が目立つようになってずいぶん経つ。その流れは今回も変わらず。安定した制作環境を保証してくれる場として、高等教育はますます存在感を増している。各国で芸術教育を受けた学生が、イギリスやフランス、北米の有名校で学び、ハリウッドで就職というのも、今では普通の事となっている。

2番目について、今や全世界で長編アニメーションが作られているといっていい状況になりつつある。今回のヒロシマでも、フランス、イギリスはもとより、ロシア、ノルウェー、デンマーク、スイス、アルゼンチン、ウルグアイなど、多数の長編が上映された。デジタル化により制作が以前より容易になった、長編のほうが資金回収を見込みやすい等、様々な理由によるのだろう。日本で劇場長編が多数製作されるようになっている現状と、ちょうどパラレルになっているのが、実に興味深い。

『パラノーマン』

3番目の3DCG、あるいは広くデジタル技術と既存の技法とをどう折り合いつけていくかについては、各所で様々な試みがなされている。3DCGでセル表現への接近を目指す森田修平監督の『九十九』、2Dと3Dのハイブリッドを目指した大友克洋監督の『火要鎮』など、今回上映された日本の商業アニメでも、多種多様なアプローチが試みられていた。

『コララインとボタンの魔女』で知られるライカのセミナーでも、デジタルとの関係に関するテーマが話題に上った。同社はストップモーション・アニメーションに特化した制作会社だが、観客から「3DCGが質感を獲得し、一方、ストップモーションは限りなくなめらかな動きを獲得している中で、ストップモーションの利点は何か」という質問が上がったのだ。それに対して、ライカ側の答えは「雰囲気というものは3DCGではまだ出せない。特に不気味な感じに関しては」というものだった。『コラライン』、新作『パラノーマン』とホラーテイストの作品に同社がアプローチし続けるのは、そういう理由があるらしい。

さて、3DCGと2Dとのこれからという点で、今回最も印象的だったのが、ディズニーの新作短編『紙ひこうき』の試みだった。ストーリーはいたってシンプルで、男女の出会いを紙ひこうきがつなぐ、というもの。大変力強い演出で、巧みな音楽と相まって、結末は分かっていても、大きく心を揺さぶられた。

内容も見事なものだったが、それ以上に、この作品のビジュアルが実に興味深かった。往年のカートゥーン的なフォルムと輪郭線、セル画調のルックスを備えていることが、図版からお分かりだろうか。

『紙ひこうき』

ジョン・カーズ監督によると、これは3DCGのアニメーションに2Dのドローイングを重ねるという新技術によって、作られているのだそうだ。具体的には、3DCGのモデルを作り、それを使って3DCGでアニメート。そうして作られた映像を液晶モニターに映し出し、今度は2Dアニメーターがその上に直接、輪郭線等を描き込むのだ。描き込まれた線はベクターデータとして処理され、3Dモデルが動くと、それに張りついたまま動いていく(こうした技術の実現のために新しいソフトが開発された)。全体のなめらかな動きは3Dアニメーターが作り、輪郭線や髪の毛、服のしわなどのディテールやフォルムの部分は2D担当者が詰めていく、というハイブリッドのスタイルだ。その上で光源等の処理を重ねて、結果「いい感じ」のフォルムとクラシックなセルルックをもった映像が完成している。結果として、現在の日本の商業アニメに非常に近い感じの仕上がりとなっているのが、大変印象的だった。監督の弁によれば、2Dアニメーターの巧みな描線をなんとか活かせないかというアイデアからこのスタイルに至ったという。3DCGアニメーション全盛の北米からこうした発想が生まれてくるとは、正直驚きだ。日本の商業アニメのスタイルを活かす鍵がここにあるかもしれない。

これから日本のアニメはどうなっていくのか。世界的な潮流を肌で感じることで、いろいろと考えさせられた。ぜひとも、こうした機会がこれからも続いていくよう願っている。(B)