1000年後の未来。12歳の渡辺早季は、人間が潜在的に備えている「呪力」を本格的に学ぶための学校・全人学級に進学し、小学校時代の友人たちと再会する。平和で楽しい学園生活を謳歌する早季だったが、周囲に漂う言い知れぬ違和感は日増しに強くなり、やがて奇怪な出来事が起こり始める──。現在、テレビ朝日系列にて放映中のTVアニメ『新世界より』は、日本SF大賞を受賞した貴志祐介の同名小説を映像化した話題作だ。新たな秩序が築かれた未来の日本を舞台に、呪力と呼ばれる念動力を持つ5人の少年少女の物語が壮大なスケールで展開する。封印された旧世界の歴史、地上を闊歩する不気味なクリーチャーなど、ミステリアスな要素を随所に散りばめながら、物語は予想だにしないクライマックスへと雪崩れ込んでいく。

監督を務めるのは、石浜真史。これまで『R.O.D.』シリーズや『宇宙ショーへようこそ』などで、キャラクターデザイン・作画監督として活躍してきた彼が、待望の監督デビューを飾った作品としても、アニメファンには見逃せない1本である。長大なボリュームと深遠なテーマを有する大著の映像化に、今まさに挑戦している最中の石浜監督に、お話をうかがってきた。

取材日/2012年10月18日

取材場所/東京・A-1 Pictures

取材/岡本敦史、五所光太郎

構成/岡本敦史

撮影/永塚眞也

── 大変お忙しいところ、ありがとうございます。早速ですが、石浜さんが今回の作品を監督することになった経緯から訊かせてください。

石浜 まず、テレビ朝日さんが深夜枠のコンテンツとして、アニメを本格的にやることになったんです。そのとき、テレビ朝日・立案の山川(英一郎)さんが、小説の『新世界より』にすっかり惚れ込んでいたんですね。なんとかこれを映像化したいということで、1人でひたすら動いていた。それまではテレビ朝日内だけで深夜アニメの企画を動かすことはなかったので、なかなか難しかったそうですが、裏でいろんな方も暗躍して、最終的にはかたちになった。その話は早いうちからA-1 Picturesのほうに来ていたらしく、そのタイミングで落越(友則)プロデューサーが、僕のほうに原作本を持ってこられたんです。「とりあえず読んでみてから決めてください」という感じで。

── 最初から監督で、という話だったんですか。

石浜 そうですね。監督でどうですか? というオファーでした。

── 以前から落越プロデューサーに「監督をやってみたい」みたいな話はされていたんですか。

石浜 いや、まったく。ぼくがA-1 Picturesという会社に呼ばれたのは、舛成(孝二)監督が『宇宙ショーへようこそ』を作るにあたって、作画面でサポートをしてほしいという経緯で入ったにすぎないので。それが終わったあとで何をしようかと考えていたところ、今回のオファーが来たんです。

── で、原作本を読まれて「これはやりたい」と思われたわけですか。

石浜 そうですね。最初からそういう振り方だったので「監督、頑張ってみようかな」と思いながら原作を読みました。どういうふうに作ればいいのか考えながら読み終えて、「できるかなあ……でも、頑張らないとなあ」という感じでしたね。

── 元々、監督業に進出したいという思いはあったんですか。

石浜 機会があればやってみたいな、という漠然とした思いはありました。なんでもいいから監督をやりたい! というのではなく、何かいいチャンスがあったら挑戦してみたいな、と。

── もし監督をやるなら、こういう傾向の作品がいいとか、こういうジャンルをやりたいみたいな理想はあったんですか。

石浜 それはなかったですね。その時々に、自分の中にある引き出しで作り上げても遜色のないテーマや、題材であれば、監督をやってみたいという感じでした。

── 『新世界より』に関しては、「これなら監督してみたい」と思わせるポイントみたいなものがあった?

石浜 それよりもまず、作品のタイトルの大きさ、それに対する挑戦という意識のほうが強かったですね。これなら自分にもできるという確信よりも、これぐらい大きなタイトルならやり甲斐があるだろう、という意気込みが先にありました。

── 具体的には、どんなふうに映像化していこうと思われたんでしょうか。

石浜 小説を読んでいるときには、自分の持っている映像感というか、ビジュアル化する上での手段を考えながら読んでいって、ある程度は「自分で作るならこうだろう」というイメージはできていたんです。だけど、今回の役職は監督じゃないですか。そこでイメージを固めてしまった状態で進めるのは、ちょっと(監督の仕事としては)違うんだろうなという感じがありましたね。だから、具体的なビジョンはあったけれども、それをそのまま映像化しようという考えも最初からなかったです。そういう助言を周囲からいただいたこともあって。

── それはどうして?

石浜 自分の中で思いつく範囲のイメージだけで作ったら、多分つまらないんじゃないかな? という思いが強くて。それよりは、いろんな才能を取り込んで作ってみるべきかな、と。初めての監督作の場合、やっぱり気負って全部自分のものにしたいとか、全てを自分の目の行き届く範囲で作りたいという感じになりがちだと思うんです。でも、監督業をきちんとこなしている周囲の方々に助言をいただいたところ、自分で全てを引き受けないで、たくさんの才能を上手く使うのがいい監督だと皆さん口を揃えておっしゃっていた。なので、最初から「自分だけで作らない」というスタンスでいこうとは考えていました。

── なるほど。

石浜 だから、自分の思い描いたビジュアルをスタッフに伝えるというのも、実はやっていないんですよ。

── じゃあ、それもあって今回はご自身でキャラクターデザインを担当されていないんですか。

石浜 ええ、まさにそういう理由からなんです。自分で「こういう感じだろうな」と思ってキャラクターを作ると、もうつまらなくてつまらなくて(笑)。やっぱり、何か自分にないものでやっていきたいという思いが大前提としてありましたね。

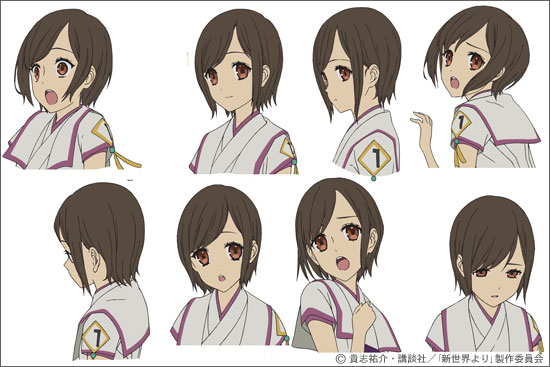

▲本作の主人公・渡辺早季のキャラクターデザイン(色指定)

── キャラクターデザインに久保田誓さんという人選は、どこから出てきたんですか。

石浜 まず、依りさんという方がキャラクター原案を受けてくださることが決まって、そのキャラクターをアニメーションにきちんと変換するには? という観点から、だんだんと的を絞っていって久保田君に行き着いたという感じですね。今回の作品は、まず仕事ぶりが真面目な人じゃないとダメですし、描く画自体に絶対的な魅力を入れられるタイプというか、キャラクター独自の魅力というものを最初から考えて画を描く人間じゃないとダメだろうな、と思ったんです。お行儀よく綺麗な画を描くだけじゃなくて、佇まいであるとか、性格であるとか、もうひとつ上の魅力を画に込められる人。それで、知り合いの中で手の空いている人を探して、なんとか久保田君にお願いすることができました。

── 原作は長期間にわたる内容ですし、異世界ものでもあるので、デザイン関連だけでも考えることが非常に多い作品だと思うんですが、特に苦労された点はありますか。

石浜 僕自身が苦労しているところは、あまりないんですよね。ほとんど他の才能任せにしているので(笑)。キャラクター原案の依りさんは、ホントにたまたまネットを探していたら見つけた方なんです。で、無理やり連絡をとってみたら、普段はアパレル業界で働いていて将来は服のデザインがしたいという普通の女性だったんですけど、作品に興味をもってくれて、とりあえずやってみようかなという感じで受けてくれたんです。だから、キャラクターに関しては本当に依りさんの感性頼みで、上がってくれば全部OKというスタンスでやっていますね。

── えっ、監督ご自身がネットサーフィンしてスカウトされた方なんですか?

石浜 はい、ホントにたまたまなんですけど。トータルコンセプトとして入っていただいている長澤(真)さんという方も、偶然ネットで1枚の画を見つけて、この人なら『新世界より』の世界が作れるかも、と思って。あとは誰がその画を描いたのかを突き止めようと、イラストがたくさんアップされているサイトを追っていったら、たまたまそれが長澤さんだと分かった。それで、プロデューサーにコンタクトをとってもらったら、運良く「やってみてもいいかな」というタイミングだったので受けてもらったんです。

── へえー。

石浜 その2人が上げてくるものは正解として受け取れる。そのくらいスタイルが確立されているんですよね。だから、僕自身の苦労はないっちゃないかもしれないです。

── 衣装のデザインもまた独特ですよね。

石浜 衣装に関しても、森崎(貞)さんという人をスペシャリストとして立てて、全てを任せています。やっぱり世界観とか文化とか風俗みたいなものを考証した上でデザインできる人を立てないといけなかったので。

── かなり分厚い原作なのでシリーズ構成も難しかったと思うんですが、どんなプランを立てられていたんですか。

石浜 シリーズ構成の十川誠志さんは、A-1 Picturesに話が来る前から企画に参加されていたんです。だから、その部分についても完全に十川さんにお任せしていました。ぼく自身、あの長大な物語を2クールでどんなふうにバランスをとって再構築していくのか、まったく見当がつきませんでしたから。ただ、全てをお任せしたぶん、最初からシリーズ構成をしっかり割って作るというかたちにはしなかったんです。あくまで、プロット段階である程度の流れを作って、そこから脚本にしていきながら、なんとかラストに落ち着くようにという進め方をしました。そのぶん、最後のほうは大変なことになりましたけど(笑)。結局、そのままでは収まらなかったので、かなり調整をすることにはなりました。

── 各話の冒頭で旧世界の出来事を少しずつ見せていくという構成は、いつごろ決まったんですか。

石浜 それは最初のころに決まっていましたね。原作の展開どおり頭からきちんと描いていくと、観ている人にとって流れはスムーズでも、メリハリがないだろうと。それで、何かアクセントを入れましょうというところから、ああいう構成にしました。

── ミステリー要素の強い作品でもありますが、どこまで説明して、どこまでは説明しないで、みたいなバランスの取り方は、どのように調整されているんですか。

石浜 ある程度は、ホン読みのときの肌触りみたいな感覚で判断しますね。あまり説明しすぎると作品のテンポも損なわれてしまうし、キャラクターが本心とはズレたところで設定を説明しだしちゃうとマズい。ただ、最低限の説明はしないと伝わらないですし、観ている人もついてこられない。だから、絶妙なラインを探りつつも、どちらかといえば説明しない方向でやっちゃいましょうと。それはシナリオ作りの段階でも話し合っていました。

── そのへんの塩梅は、監督の好みですか?

石浜 ええ、かなり自分の好みでやっています。そのとき喋るべき台詞だけをキャラクターに言わせるのが、いちばん理想的ですから。それはシナリオ作りのときもそうですし、コンテに変換するときにも必ず考えさせられるところです。やっぱり描いていると、この台詞は完全に説明だな、このキャラクターの本心じゃないなと思ったら、もう言わせられないですから。そういうところは、ちょっと遠回りしてでも別の手段で伝えるというかたちにしています。

── そういう判断も手伝って、わりと大胆な演出も多く見受けられますよね。世界観の説明をすっ飛ばしたり、謎を謎のまま残したり。

石浜 説明に関してはもうしなくていいや、という部分もかなり作っちゃってますね。生活様式にしても社会構造にしても、現代とは違う部分が結構あるとは思うんですけど、出てくる人間たちは、その中で当たり前に生きている人たちですから。その当たり前に生きているさまを描くしかないだろうと。そういう演出論というかアプローチでやっているので、ある種の置いてきぼり感はハナから覚悟した作りにしています。そのあたりの注釈や補足は、ホームページなどを頼りにしているところはありますね。

── 原作の貴志祐介さんとは、どんなやりとりをされているんですか。

石浜 監督を引き受けたところで、まずご挨拶の場を設けていただいて。作品の深いところまでの擦り合わせではないですけれども、こちらの考えている映像化のプランやアイデアを伝えたり、こういうところまでやっていいんでしょうか? みたいなことをうかがったりしました。それと、貴志先生のほうからアニメ化に対する気持ちをお訊きしたり、そんな感じでお話させていただいたのが最初でしたね。

── これまでは実写の映像化が多くて、アニメ化は初めてですよね。何か貴志さんのほうから具体的にオーダーがあったり、制作中に意見交換があったりするんですか。

石浜 作っていく上でのやりとりは逐一していますよ。ただ、人間のキャラクターなどに関しては、わりと「ほほう」という(鷹揚な)受け取り方なんです。だけど、ことバケネズミに関しては本当に強いこだわりを持たれているので、今でもやりとりはすごく多いですよ。

── おおー。

石浜 作品の中でも、ラストまでずっと出てくる非常に重要な存在ですし、見た目からして重要なコンセプトを含んでいますから。設定をコツコツ上げてはお見せして、先生からのフィードバックがくる。毎回「なるほどな〜」っていう答えが返ってきますね。生物としての成り立ちを考えた上でリアリティを追求すると、やっぱり見た目に反映されるので、どうしても遊びではいじれない部分がある。そういうところに、ものすごいこだわりを感じます。

── ビジュアルについて、特にこだわっているところはありますか。

石浜 今回、影なし作画でTVシリーズをやるというのが、いちばんビジュアル的にこだわっているところだと思います。存在感のある映像作りが前提のTV作品でも、影なしでいけるんじゃないかと。勝算はあったんですけど、やっぱりTVはいろんなスタッフが集まって作るものなので、思った以上に大変なことだったんだな……というのを、今まさに思い知らされている最中です(苦笑)。

── 「やりづらい」という声もあるわけですか。

石浜 ええ。やっぱり演出や作画をするとき、影を入れないと表現できないという人も出てくるんですよね。意地で影なしにするという作り方ではなかったはずなんだけど……ホントに無理を言ってやってもらっている感じです。ただ、1話が「あれ? 影なしなのになんで成立しているんだろう」というヒントにはなっているようなので、なんとかそれを見本としてやってもらっています。それでも、そのスタイルに慣れていない方に、全く確証のないところで演出してもらっているという意味では、ちょっと申し訳ないことをしたなあと思いますね。ただ、そこはどうしてもこだわりたい部分ではあるんですよ。

── 1話では、作監の久保田さんに何かオーダーされたりはしたんですか。

石浜 全然、何もしてないです。特に何も言わなくても、原作を読み込んでくれているし、タッチも雰囲気も理解できているので、「ちょっと違うんだよな〜」ということすらないです。

── 他の話数の作画監督や、アニメーターに関しても?

石浜 うん、言ってないですね。むしろ「自分ならこう描く」というのをちゃんと出してください、と言って、やってもらっている感じです。キャラ表に似せなきゃ、というよりは、自分はこんな表現を持ってますよ、というのを出してくださいと。

── 山下清悟さんや新井淳さんなど、各話でスペシャルアニメーターが活躍するような見せ場が、今後の話数にも入ってくるんでしょうか。

石浜 いや、元々そういう作りにするつもりはなかったですし、なんとなく普通にTVアニメを作っていけたらいいなーと思っていただけなんですよ。1話の悪鬼について説明するシーンは、本編の映像と質感を変えたいという意図があったんです。子供たちがその物語に対して抱いている感触を、映像として表現したくて。ある種『まんが日本昔ばなし』のような感じで、子供たちの中にある悪鬼のイメージを映像にできたらいいな、と。で、自分でコンテを描いてみて、最悪の場合は本編と地続きのタッチで描かれてもいいかと思っていたところで、山下君が釣れたんです(笑)。たまたま手が空いていて、そのシーンのコンセプトにも興味をもってくれたので、それならもうコンテを無視しても、何か本編とは違う味をきちんと入れてくれれば好きにやっていい、ということで頼んだんです。エンディングも、たまたま空いていたので「お願いします」と。

── あ、たまたまなんですか(笑)。あのエンディングは素晴らしいですね。

石浜 ええ。だから、元々用意された武器ではないんです。新井さんにしても、ぼくの知らないところで制作進行が呼んできてくれて。3話の冒頭ですよね。

── ええ、あの「いいのかな、これ」と思うような(笑)。

石浜 実は、2話の冒頭もあれぐらい本編とは違うものにしたかったんです。『新世界より』が始まったと思ったら、全然違うアニメが始まっちゃった! みたいなインパクトが欲しくて。2話はうまく反映できなかったんですけど、3話は演出さん、新井さんがその意図を理解してくれた。変えるならあそこまで思いきったことをやらなくちゃ、ということを理解されていた証拠だと思います。

── なるほど。

石浜 最終的に色がついて、撮影されたフィルムの状態でも、あのぐらい自分のカラーを出せる人じゃないと成立しない。そのインパクトは、どんなに画のタッチを変えたりしても生半可に出せるものではないですから。新井さんの起用は大正解だったと思います。なので、別に毎回ヘンなことをしてやろう、みたいな意図はないんです。ただ、山下君には何かしら、そういうニュアンスのカットがあれば全部任せちゃおうかな、とは思っています。次の作品の現場が本格的に回りださないうちは、できるだけやってもらおうと。

── それは楽しみです。石浜監督ご自身は、2クールのTVシリーズという長丁場の中で、どれだけ画作りの部分にタッチされているんでしょうか。

石浜 今回は最初から、総作画監督を置かずにやりたいという条件を、テレビ朝日さんやポニーキャニオンさんに了承していただいたんです。ニュアンスはちょっと違うかもしれないですけど、極端に言えば、各話で毎回綺麗に整った画でリリースしなくてもいい。各話の演出さんや作監さんがきちんと情熱をもってやってくれれば、前の話数と印象が違ってもOKというかたちでやっているので、どうしても弱い話数は出てきてしまう。そういうところは、ぶっちゃけ全力でフォローしてます(笑)。

── ああ、監督がご自分で修正をじゃんじゃん入れたりして。

石浜 はい。レイアウト段階で画を入れているので、もう作監状態ですね。各話の弱いところを少しずつ手伝うというのではなく、やるんなら1話ごっそりというかたちで。多分、クレジットには作監として名前は出さないと思うんですけど、それぐらいの取り組み方はさせてもらっています。

── コンテは3話まで描かれていますが、演出は他の方に任せているので、各話単位というよりはトータルでコントロールするほうに重きを置いていると思っていました。

石浜 1話では、助監督もやってもらっているヤマト(ナオミチ)さんが演出として立っていますけど、実質的には2人で作ったような感じなんです。ケース・バイ・ケースですね。ある話数はピンポイントで全体的にチェックしたり、ある話数はまるっきり無視して見ないようにしたり(笑)。だから、監督としての関わりという意味では、ちょっと特殊なのかな? という気はします。

── このインタビューが掲載されるころには、6〜7話がオンエアされていると思うんですが、そのあたりの見どころをうかがえますか。

石浜 そうですねえ……やっぱり、12歳編から14歳編へと移行するインパクトを感じてほしいので、なんとか続けて観ていただきたいと思いますね。12歳編を味わっておかないと、あの感じは伝わらないと思いますから。仲良く楽しく過ごしている子供たちの雰囲気が、どんどん不安に覆われていって、また二転三転していくあたりはすごくメリハリがあると思うので、そのあたりを味わってもらえたらなあ、と思います。

── ありがとうございました!

●『新世界より』公式サイト

http://www.tv-asahi.co.jp/shinsekaiyori/

『新世界より』

Blu-ray&DVD第1巻、11月30日発売

価格/Blu-ray4200円(税込)、DVD2100円(税込)

発売元/テレビ朝日・ポニーキャニオン

販売元/ポニーキャニオン

Amazon